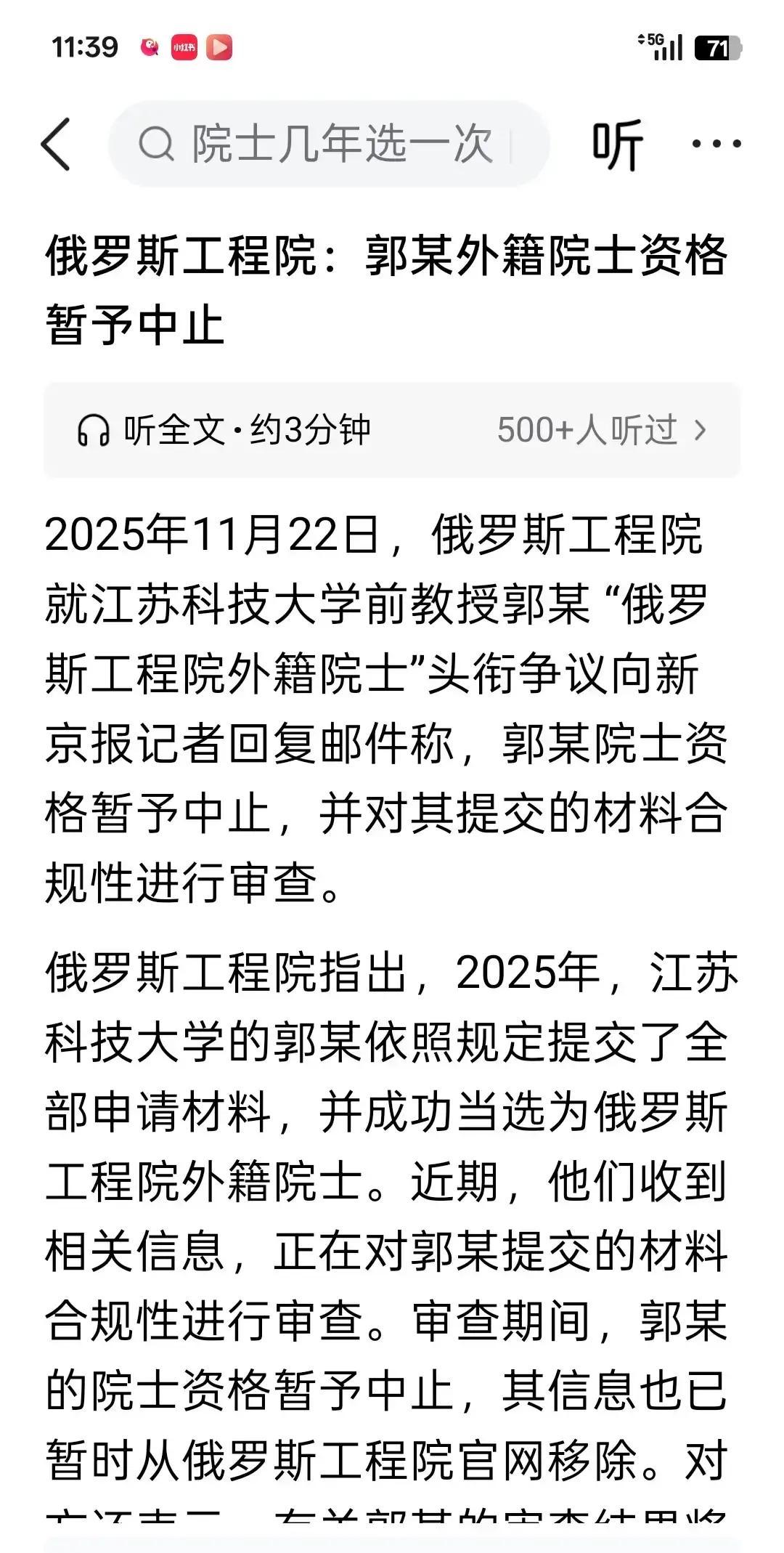

果不其然。 俄罗斯工程院相关方突然回应了。 围绕“某人拿着院士名头横着走”的事,我的立场很简单:名头必须经得起公开查询和交叉核验,不能靠一纸介绍信混过关。 先把底细摆清楚。据公开资料,俄罗斯工程院是社会性工程团体,不等同于俄罗斯科学院的国家院士序列,会员评选有自己的章程,称谓与国内“院士”概念不完全对应。这一步很多人没分辨,就把两个体系混为一谈。 对照来看,美国工程院、英国皇家工程院的成员名单在官网长期公开,评选流程、提名人、年度名单都能追溯。拿着名头的人,基本一搜就能对上号,信息可核。这就是“先放到台面上”。 国内也不是没教训。近几年媒体多次报道“某某国际院士”资格被质疑,最后发现是社会组织的会员或荣誉称号,学校和机构已经开始把个人简历中的名头拆解标注,把来源、机构属性写清楚,避免误导。 回到应用现场,军工合作链最怕信息不对称。型号评审、联合攻关、课题分工,都会看负责人资质、项目经历、论文和专利的真实关联。现在不少单位把“公开链接+第三方核验+原始证明”当成标配,不再只看一行头衔。 国外反面案例也给了提醒。波音737 MAX事故后,行业把独立验证和交叉评审往前移,强调“设计—试验—审定”各环节的信息闭环,谁签字谁负责,谁给资质谁留痕。名头不能替代可验证的能力清单。 再落到执行细节。高校、院所的人员名录、课题库、成果库逐步开放检索,合作前先核验三件事:机构属性、成员身份类别、选拔流程。对不上号的,先搁置,再求证。 军民协同项目里,外部专家的来源尤须谨慎。有些国际组织是行业协会或学术社团,称号是会员或荣誉,属于社会性认可,不是国家序列。分类标注,避免误读,这是基本功。 还有一个要点,别把“翻译差异”当挡箭牌。不同语言的“院士”“会员”“学者”含义不完全一致,合作文本里要写清中文释义和原文称谓,附上机构的公开链接,减少歧义。 信息核验不是多此一举。一旦进入装备研制和测试,用人不准会直接影响周期和质量,延误节点,拖慢联试联评,损失不小。 这次争议,把一个旧问题再次摆到台面:别迷信名头。能不能撑起任务,看真实履历、看在岗表现、看可追溯的成果。 也确实该往下查。查虚假陈述,查失职把关,查流程漏洞,把每个环节的责任点标出来,后续照章办事。 说到这,结论不复杂:名头归名头,能力看证据;称号要标注,信息要可查。把门槛立住,把路径理顺,事情就不会走偏。