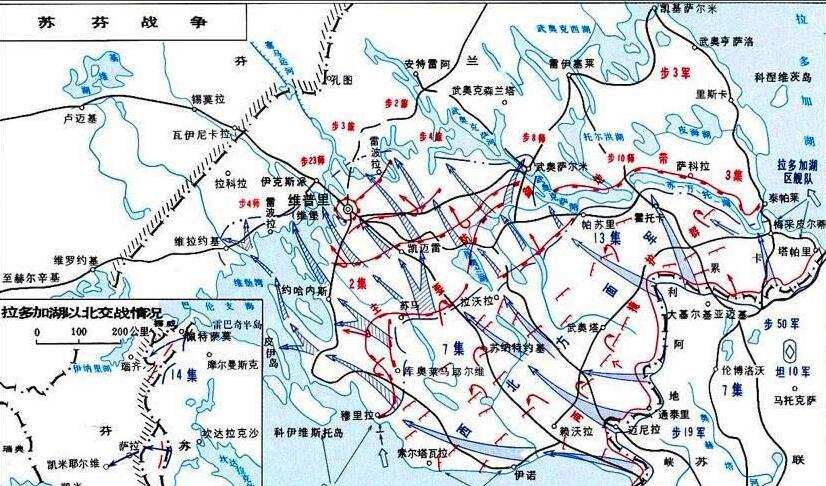

日军之所以被称为穷鬼帝国,是因为火力投射只能欺负农业军队,如果遇到同期的工业军队,只能被压着打。比如日军和苏军发生的张鼓峰战斗,苏军的火力投射直接让日军怀疑人生,很多日军将领都生出了自己“装备低劣”“国力赢弱”“弹药不足”等想法。 日军火力投射的短板在对华作战中没太露馅儿,因为对手多是轻装步兵,靠刺刀和机枪就能压过去。可一碰上苏军那种工业化部队,装备差距立马拉开,日本陆军就只能被动挨打了。张鼓峰那场边境小冲突,就让不少日军军官开始琢磨自家火炮太少、弹药跟不上、国力也撑不住大仗。张鼓峰事件发生在1938年7月底到8月初,地点在中苏朝三国交界处,图们江口附近的高地。日军第19师团的第71联队先动手,声称苏军越界筑工事,他们出动不到7000人、37门火炮就想占山头。苏军第39兵团那边直接拉出1.5万人一线兵力,配上237门火炮、285辆坦克,还有飞机支援。日军冲上去没两天,就被苏军炮群砸得抬不起头,短短十来天,伤亡1440人,其中阵亡五百多。苏军损失也大,阵亡近千,但坦克和炮火的密度让日军步兵根本冲不散。关东军参谋后来在报告里直言,火力密度太低,步兵冲锋等于送人头。这仗虽小,却戳中了日本陆军的痛点:他们师团标准火炮才几十门,弹药储备也就够几天急用,苏军一轮齐射就把阵地犁平了。 说起这火力差距,得从日本陆军的整体配置说起。二战前,日本陆军师团分甲乙丙等,火炮总数顶多百来门,轻型居多,重炮少得可怜。像第23师团那种新建的边境守备队,1938年刚从朝鲜拼凑起来,一万一千人里火炮48门,轻机枪都缺编。苏军远东部队则不一样,工业底子厚,坦克生产线满负荷,火炮口径大、射程远。张鼓峰苏军用152毫米榴弹炮,每公里阵地火力密度30到40门,这在他们自己看来都算穷仗了,可对日军来说已经是噩梦。日军情报官在战后检讨时承认,装备低劣不是一时疏忽,而是国力弱,钢铁产量赶不上需求。1938年日本钢产量才600万吨,苏联盟邦两千多万吨,坦克年产上千辆,日本一年才百来辆。日军将领们开始嘀咕,弹药不足是硬伤,一场边境摩擦就耗掉储备,持久战根本玩不转。这想法在关东军高层传开,参谋辻政信那种激进派也得承认,对苏作战得加强炮兵,不然步兵再勇猛也白搭。 张鼓峰的教训没让关东军长记性,次年5月他们又在诺门罕重蹈覆辙。诺门罕在中蒙边境,哈拉哈河下游,1939年5月11日日军第23师团一部先挑事,声称蒙古部队越界。关东军司令植田谦吉批准扩大,派小松原道太郎这个师团长带队。小松原是关东军里的“苏专家”,早年留学过苏联,写过对苏手册,以为侧翼包抄能破苏军。可他师团火力还是老样子,38000人总兵力,火炮277门,坦克93辆,大多是95式轻型,装甲薄得像纸。苏军第57特别军朱可夫指挥,5.7万人、542门火炮、498辆坦克、385架飞机。7月2日日军夜袭河桥,照明弹一亮,苏军炮火就覆盖过来,130毫米和152毫米炮弹砸得日军队形散架。第64联队联队长山县武光大佐当场被炸死,部队死伤上千。8月20日苏军总攻,三路坦克群包抄,日军反坦克炮打不穿T-26和BT-7的装甲,步兵抱炸药包扑上去也白费。日军第23师团到月底剩两千多人,伤亡1.8万以上,五个联队长四死一切腹。第7师团丢了两个大队,第1战车团全灭,独立重炮旅团重建。苏军弹药耗掉3万吨,火力密度每平方公里上百发炮弹,日军阵地基本成废墟。 这两次冲突暴露的不是一时失误,而是日本陆军体系的结构性问题。日军对华作战时,面对国民党军队和地方武装,火力投射够用,因为对手炮兵弱,坦克几乎没有。像淞沪会战,日军靠海军炮舰支援就能推进。可苏军是工业强国,远东部队虽经大清洗损失军官,但装备补给线短,坦克履带宽、炮管长。诺门罕日军坦克第四联队偷袭初期得手,可一遇苏军机械化旅,就被反坦克炮和地雷阵堵死。关东军战后报告直指,火炮射程短、弹药跟不上,步坦协同差,空军侦察也落后。苏军检讨也承认,这是他们头回跟实战经验丰富的帝国主义军队打,证明步兵没强火力掩护,正面冲锋就是自杀。日军军官们从张鼓峰开始,就生出“装备低劣、国力薄弱”的念头,到诺门罕彻底崩溃。关东军北进派本想试探苏联实力,结果火力差距让计划破产。高层被迫反思,陆军省下令加强炮兵训练,可资源有限,钢材优先海军航母,陆军坦克还是老款。