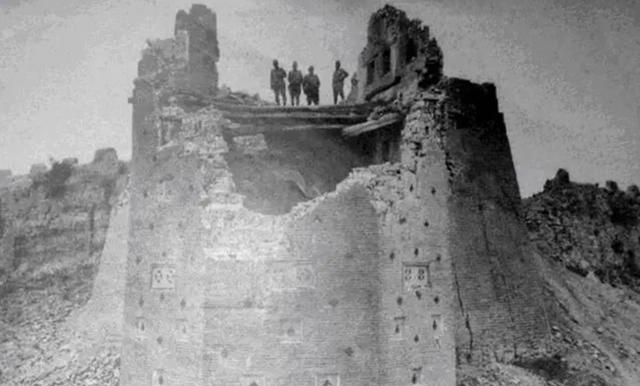

1940年秋,太行山黄崖洞兵工厂内,刘鼎正对着日军掷弹筒苦思。这不到3公斤的铁家伙射程达500米,而八路军战士需冲到五六十米内才能扔手榴弹,牺牲惨重。 1942 年冬,太行山谷的积雪没到脚踝,运输队的民工们深一脚浅一脚。 每人背上绑着两发炮弹,弹壳冰凉,还留着铁匠锻打的不规则锤印。 这些 “土造炮弹” 要送往前线,而半年前,兵工厂连合格的弹壳都造不出。 负责炮弹研发的陆达,想起那些在窑洞里与生铁较劲的日子,眼眶发热。 1940 年秋,黄崖洞兵工厂刚造出掷弹筒炮筒,炮弹难题就摆上了桌。 刘鼎拿着日军炮弹样品,眉头拧成疙瘩:“没有合格钢材,弹壳就是废铁。” 当地只能炼出白口生铁,敲着硬邦邦,可一炸就碎,根本没法用。 工人们试着铸了几个弹壳,试射时刚出炮口就裂成了好几块。 留过学的冶金博士陆达,蹲在铁匠炉旁,盯着通红的铁块发呆。 他把白口生铁样品掰碎,用放大镜看断面:“碳含量太高,脆性太大。” 西方有脱碳工艺,可兵工厂连基本的炼钢炉都没有,只能靠土办法。 老铁匠说:“山里焖红薯能让硬红薯变软,生铁能不能焖一焖?”这句话点醒了陆达,他立刻带着工人搭 “焖火窑”。 用黄土砌成半人高的窑,把生铁弹壳码在里面,填上木炭和矿石。 窑火要烧得匀,温度不能超过 800 度,还得焖足三天三夜。 第一天,窑里的木炭就着了火,弹壳被烧得变了形,第一次尝试全毁了。 陆达没气馁,重新调整窑的结构,在窑壁加了层湿泥控温。 夜里冷,他裹着破棉袄坐在窑口,听着里面 “滋滋” 的炭火声,不敢合眼。 三天后开窑,弹壳颜色变成了深灰色,敲起来声音不再脆生,有了韧劲。 可新的问题又来了:弹壳需要钻孔装引信,白口生铁焖软后却变得 “粘钻头”。 钻头是用铁轨磨的,钻不了几下就钝了,工人们得轮流用磨刀石磨钻头。 有个叫王铁匠的老工人,双手磨出了血泡,还笑着说:“钻头钝了能磨,炮弹可不能等。” 他们把弹壳固定在木架上,一人扶钻,两人用绳子拉着来回钻,一天才钻好三个。 最危险的是装炸药,兵工厂没有专业的炸药配比设备,全靠经验。 用硝石、硫磺和木炭按比例混合,比例差一点,要么不炸,要么炸得太猛。 一次配药时,硫磺撒多了,试炸时炮弹在地上炸了个大坑,把附近的工人震倒。 陆达赶紧调整配比,反复试了十几次,才找到刚好能炸开又不裂壳的比例。 弹尾的稳定翼更难造,日军用的是铜制弹带,兵工厂连铜都没有。 工人们用铁皮剪成长条,弯成弧形焊在弹尾,可铁皮太脆,容易断。 后来改成在弹尾铸出三道凸起的棱,虽然丑,却能让炮弹飞得稳。 有个学徒说:“这弹尾像老家的磨盘棱,丑是丑,管用就行。” 1941 年春,第一批合格的 “土造炮弹” 终于下线,共 20 发。 刘鼎亲自去试射,第一发炮弹飞出 300 米,落在空地上炸出了半米深的坑。 在场的工人都欢呼起来,陆达却蹲在地上,捡起弹片看了又看:“还能改进。” 他们把弹壳壁再加厚两毫米,引信孔位置调偏一点,让爆炸更均匀。 量产时,窑洞里的工人分成三班倒,焖火窑 24 小时不熄火。 白天,铁匠们抡着铁锤锻打弹壳,汗水顺着脸颊流,滴在地上瞬间蒸发。 晚上,女工们坐在油灯下,给炮弹装引信、缠防潮布,手指被火药染黑。 有个叫李婶的女工,儿子在前线打仗,她说:“多造一发炮弹,儿子就多一分安全。” 这些炮弹送到前线,刚好赶上关家垴战斗。 战士们架起掷弹筒,一发炮弹就炸掉了日军的机枪阵地。 日军俘虏看到弹壳上的锤印,不敢相信:“八路用铁匠炉也能造炮弹?”从 1940 年到抗战胜利,黄崖洞兵工厂共造了 20 多万发炮弹。 每发炮弹背后,都有工人的汗水、智慧,甚至鲜血 —— 有个工人装引信时被炸伤了手。 这些 “土造炮弹” 和掷弹筒配合,让八路军在近战中终于有了火力优势。 朱德总司令视察兵工厂时,摸着炮弹说:“这是太行儿女的‘争气弹’。” 抗战结束后,陆达把炮弹制造的技术笔记捐给了军工学校。 笔记里详细记录了焖火窑的尺寸、配药比例,还有工人总结的土经验。 后来,这些技术被用到了地方工业生产中,成了宝贵的实践教材。 当年参与造炮弹的老工人,也成了各地机械厂的技术骨干,把土办法教给了年轻人。 如今,在太行山革命纪念馆里,还陈列着一发当年的 “土造炮弹”。 弹壳上的锤印清晰可见,引信孔周围还有细微的裂纹 —— 那是试炸时留下的。 它提醒着我们,当年没有先进设备,却有一群人凭着韧劲,造出了守护家国的武器。 信源:中国军网《配备到战斗班的抗战利器 八路军亲切地称它为“小臼炮”》、中国共产党新闻网《“太行山上的小天津”——黄崖洞兵工厂》