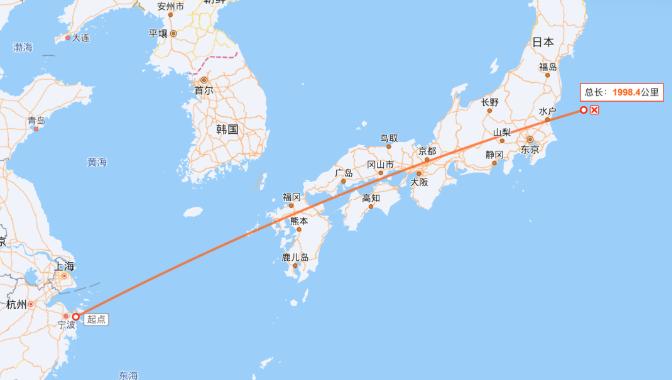

果不其然。 据多家媒体报道,美国方面突然宣布了新的对台军售安排。 顺着这个消息往下看,外部在台海问题上加码军售,直接把区域紧张度往上推。这不是孤立动作,而是延续线。从2019年起,美方向台方批准采购66架F-16V,到了2020年又接连推出海空打击与侦察配套,清单里包括机动火箭系统、远程精确武器、岸防反舰系统以及侦察吊舱。同一时期,日本推进远程打击能力建设,公开计划在2025年前后引进“战斧”并部署。这些串在一起,区域态势跟着变复杂。 台海周边的演训节奏也在变化。2022年8月大规模演训后,常态化内容逐步增加;今年5月,“联合利剑-2024A”两天环台演训,科目更贴近实战。军售一端在堆装备,演训一端在拉强度,两个方向并行,误判空间随之变大。 具体到空中力量,F-16V换装后,雷达探测、信息处理和武器整合都有提升,台方空防密度会更高。对比之下,对岸已经形成多型协同的体系化优势,远中近层次更完整。设备升级能改善局部,但很难改变整体力量对比,这一点公开演训的强度和范围已经给出参考。 海上部分,岸防反舰系统强调机动和多点部署,用来增添沿岸拒止能力。现实对比是,周边海上力量在外训、远海任务和常态巡航上都在持续推进,覆盖范围更广,支援链条也更完整。岸防点位增强是一环,但区域海上力量的对比仍不对称,外部军售很难让态势发生根本转折。 时间往后看,日本的远程武器引进窗口在2025年前后,配套的指挥与防护建设也在同步推进。导弹与防空系统密度上去后,海空活动的安全边界更窄,擦碰概率更高。联动效应会从装备层面传导到行动安排,管控机制如果跟不上,风险会堆积。 美方每次对台军售都强调“防御”,但现实影响是提高对抗门槛,让处置复杂化。比如2020年的机动火箭系统与精确打击装备,覆盖范围扩大后,对周边空海行动的压力随之增加。压力不是抽象词,它会体现在航线调整、预警跟踪和巡航编排上,日常运行负担更重。 对岸的节奏也在稳步推进,海空一体的巡航、联合警戒与补给保障更加常态化。这些并非一次性展示,而是体系运行的常态。外部单点军售即便增加一些装备密度,面对体系化的运行与演训,难以占到便宜。 沟通渠道的重要性在这种背景下变得更突出。如果装备升级与行动强度同时增加,而热线和现场规则没有同步完善,误判就更容易发生。外部把货送到,区域内要加班维持秩序,这是现状。 对比这些事实,清晰的结论摆在眼前:外部军售不是“稳定器”,反而提高摩擦概率。台海和周边想降温,关键是减少刺激性动作,让既有沟通机制发挥作用,让现场规则更细更严。 立场就一句话:不把火往紧张点上添。军售可以暂停,演训可以照计划进行,沟通可以加密,风险就能降下来。 把注意力放在管控和秩序上,让海空线保持顺畅,让所有航行和飞行安全回到常态,这才是对区域最实际的负责。