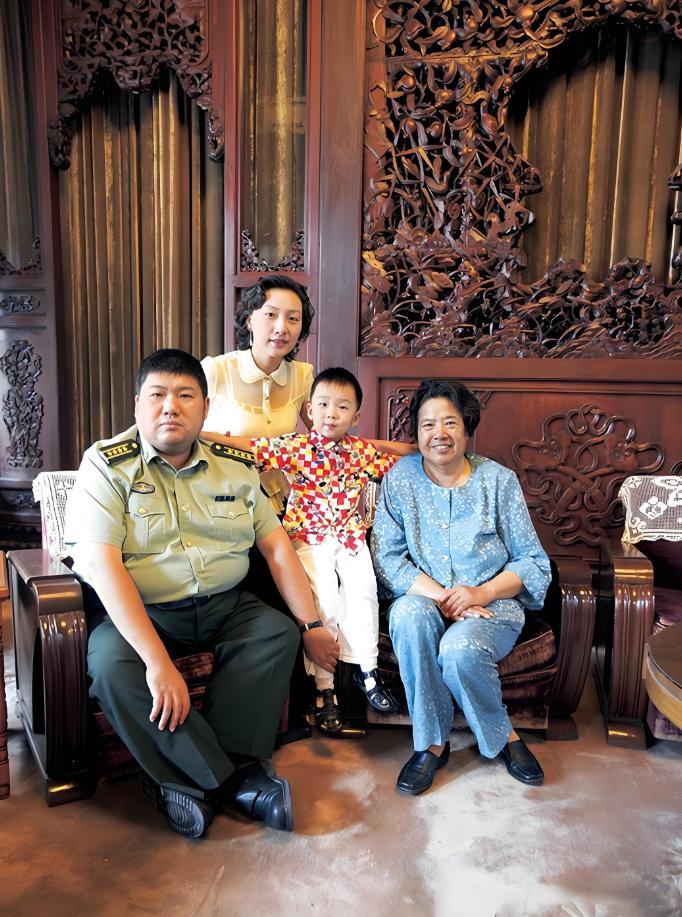

2008年夏天,北京医院病房里,69岁的邵华老人已经非常虚弱了。她拉着儿子的手,用尽最后力气嘱咐:“把我和你爸爸,都送到板仓去……我们要陪着奶奶。”她说的这位“奶奶”,其实是她的婆婆杨开慧烈士——一位她从未见过面的人。 1995 年北京,授衔仪式现场的军乐声庄重激昂。 57 岁的邵华身着橄榄绿军装,双手接过少将军衔证书。 她指尖轻抚证书上的烫金字体,目光落在衣兜里父亲陈振亚的旧照上。 这枚军衔,是对她半生事业的肯定,更是对革命父辈的告慰。 鲜少有人知道,这位女将军的事业起点,藏在迪化监狱的铁窗后。 1939 年至 1946 年,七岁的邵华在狱中跟着狱友学认字。 大人们教她写 “革命”“真理”,也给她讲杨开慧的革命故事。 有次她用炭条在墙上写 “要为国家做事”,被看守擦掉仍坚持重写。 这段苦难岁月,在她心里埋下了 “用行动践行信仰” 的种子。 1946 年回到延安后,邵华最渴望的就是读书,这是事业的第一步。 八岁的她缠着母亲张文秋:“我要上学,以后才能做有用的事。” 毛泽东得知后,特意安排她进入育英小学,还常鼓励她 “多学知识”。 她每天最早到教室,最晚离开,课本上写满密密麻麻的批注。 中学时她开始尝试写作,第一篇短文《我的延安》发表在校刊上,获了奖。 1958 年,邵华考上北京大学中文系,正式开启文学事业的铺垫。 她白天泡在图书馆查资料,晚上在宿舍写散文,题材多围绕革命记忆。 毛泽东曾看过她的习作,在信里写道 “文字有力量,要坚持写下去”。 大学期间,她发表了《延安的灯火》《狱中的岁月》等 12 篇散文,引起文坛关注。 毕业前夕,她还参与了《革命烈士传》的资料整理工作,积累了大量素材。 1960 年与毛岸青结婚后,邵华在家庭与事业间找到了平衡。 毛岸青身体不好,她每天早起陪他散步,中午趁他休息时写稿。 晚上等丈夫睡熟,她又坐在台灯下修改文章,常常忙到凌晨。 1972 年,她出版了第一部个人散文集《踏遍青山》,收录 30 篇走访革命老区的见闻。 书中细腻的笔触和真挚的情感,让更多人了解到革命岁月的艰辛。 1980 年起,邵华的事业进入高产期,同时扛起红色传承的责任。 她和毛岸青一起重走长征路,历时三年,走访 20 多个省的革命老区。 每到一处,她都详细记录当地历史,收集烈士事迹,整理成文字。 1985 年,她主编的《毛泽东诗词选注》出版,发行量突破百万册。 这本书不仅解读诗词内涵,还融入历史背景,成为红色教育经典读物。 1990 年,邵华牵头成立 “中国红色文化研究会”,推动红色文化传播。 她组织专家学者编写《红色记忆》丛书,共 10 卷,收录近千位烈士的故事。 为了让丛书更严谨,她亲自核对每一个细节,甚至远赴边疆找证人核实。 丛书出版后,她捐出大部分稿费,在革命老区建起 5 所 “红色书屋”。 这些书屋配备大量红色书籍,成为当地青少年接受教育的重要场所。 1995 年授衔后,邵华的事业重心转向军事文化与公益结合。 她担任解放军艺术学院客座教授,主讲 “革命文学创作” 课程。 课上她常结合自身经历,告诉学生 “文学要为时代发声,为英雄立传”。 2000 年,她发起 “关爱革命老区儿童” 公益项目,筹集资金改善当地办学条件。 仅两年时间,项目就在 10 个革命老区建起教学楼,资助 300 多名贫困学生。 2008 年,重病缠身的邵华仍未停下事业的脚步。 汶川地震后,她躺在病床上组织摄影协会开展 “抗震救灾摄影展”。 通过展览筹集善款 500 多万元,全部用于灾区学校重建。 她还在病榻上修改最后一部作品《我的父亲母亲》,完成对父辈的纪念。 临终前,她叮嘱儿子毛新宇:“要把红色故事继续讲下去,这是我的心愿。” 如今,邵华的事业成果仍在发光发热。 她的作品被收录进中小学语文教材,《踏遍青山》再版 12 次。 她牵头成立的红色文化研究会,每年仍组织 “重走长征路” 活动。 “关爱革命老区儿童” 项目已在全国建起 20 所教学楼,每年清明,人们在板仓她的墓前摆放她的著作,纪念这位用一生践行信仰的女将军。 她的事业与贡献,早已融入红色传承的长河,激励着一代又一代人。 主要信源:(央视国际——邵华讲述毛岸青:不因离别而褪色的人生影像 )