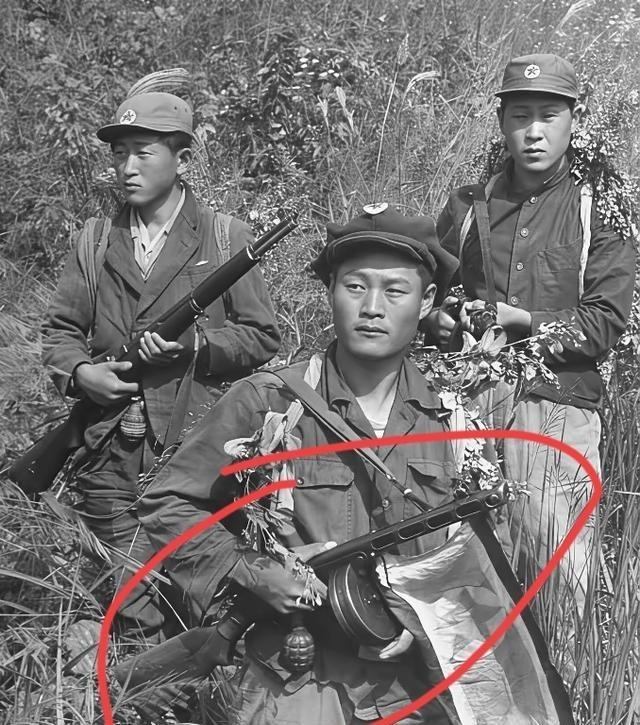

这不是剧照,也不是AI,这是一张真实的照片,拍摄于1951年11月,地点位于朝鲜地区。 照片里士兵握着的家伙确实挺特别,枪管短得有点显眼,弹匣又大得不太寻常。 那天下午我正蹲在书房书桌键盘上全是指纹的角落里翻军事论坛,手机发烫还顺带刷到几张老枪械图,突然就被这把枪吸引住了。你说这造型,现在看都觉着新鲜,搁当年战场上不得更扎眼啊? 这枪实际是朝鲜战争时期南部军智异山游击队用的M3冲锋枪,老美那边叫“黄油枪”的便是。 枪管短主要是因为近战巷战需求,林子密屋子窄,长枪甩不开。 弹匣大成那样塞的是30发.45口径子弹,火力持续性比同时期很多冲锋枪都强。 我查资料那会儿突然想起阳台衣服没收,雨哗啦下来才回过神但这枪数据真够琢磨的:射速每分钟350发左右,全枪重不到4公斤,铁片冲压拼的,成本才20美元出头。 当年志愿军手里常见的是波波沙,苏式血统,71发弹鼓哗啦啦泼水。 M3跟它比,精度差点可稳定性居然不输,泥水地里捞起来甩甩就能继续突突。 1951年这枪在游击队中算是低调的实力派,毕竟那会儿美军自家大兵还揣着M1加兰德呢,八发弹夹打一枪咔哒响,半自动确实准可近距离碰上M3的弹雨还真不好说。 朝鲜半岛的山地环境让短管冲锋枪优势明显。 智异山那边岭连岭雾裹雾的,遇敌常在五十米内,有时候甚至脸贴脸。 长步枪瞄准费劲,短冲锋枪抬起来就能扫射。 但M3也有憋屈处,.45子弹飞远了就飘,压制力不如中正式步骑枪。 所以游击队往往是混编配置,远近互补。 这枪的身世也挺有意思。 它诞生于二战末期,1944年才量产,结果朝鲜战争又被迫“返场”。 设计团队当初纯粹为省工时,连击针都做成固定式,得靠复进簧惯性撞子弹底火。 论坛里老军迷常吐槽这设计“懒到骨子里”,却意外靠谱结构越简单,战场越耐造。 照片里这支很可能经历过血战。 1951年恰是游击队最艰难的阶段,联合国军发动“绞杀战”,补给线常被炸断。 士兵们拿着缴获的M3,弹药打光了就得摸夜扒敌军尸体找子弹。 有些枪托上刻着密密麻麻的正字,一颗子弹一条命,看得人心里发沉。 现在看M3,觉得它丑萌丑萌的,可当年握它的人谁在乎这个? 冰天雪地里枪机冻住了要捂怀里暖开,弹匣弹簧锈了得拆下来用尿冲。 这些细节老照片不会说,但枪身上的磨痕和磕印都替他们记着。 军事论坛里有人复原过M3的射击手感,后坐力像被人连续推肩膀,枪口跳得厉害可弹道意外集中。 比现代冲锋枪沉,但那种扎实感让人安心。 或许智异山的游击队员也曾靠这份踏实,在雪夜中贴紧岩壁等待下一个黎明。 话说回来,当时咱们的兵工厂要是能参考M3思路,或许早些年就能搞出更适合山地战的国产冲锋枪。 不过历史没如果,只有锈迹斑斑的枪械在博物馆里静静躺着,等看懂它的人来瞧一眼。 你说一把七十年岁数的老枪,咋还能让人瞅着心跳怦怦响呢?

评论列表