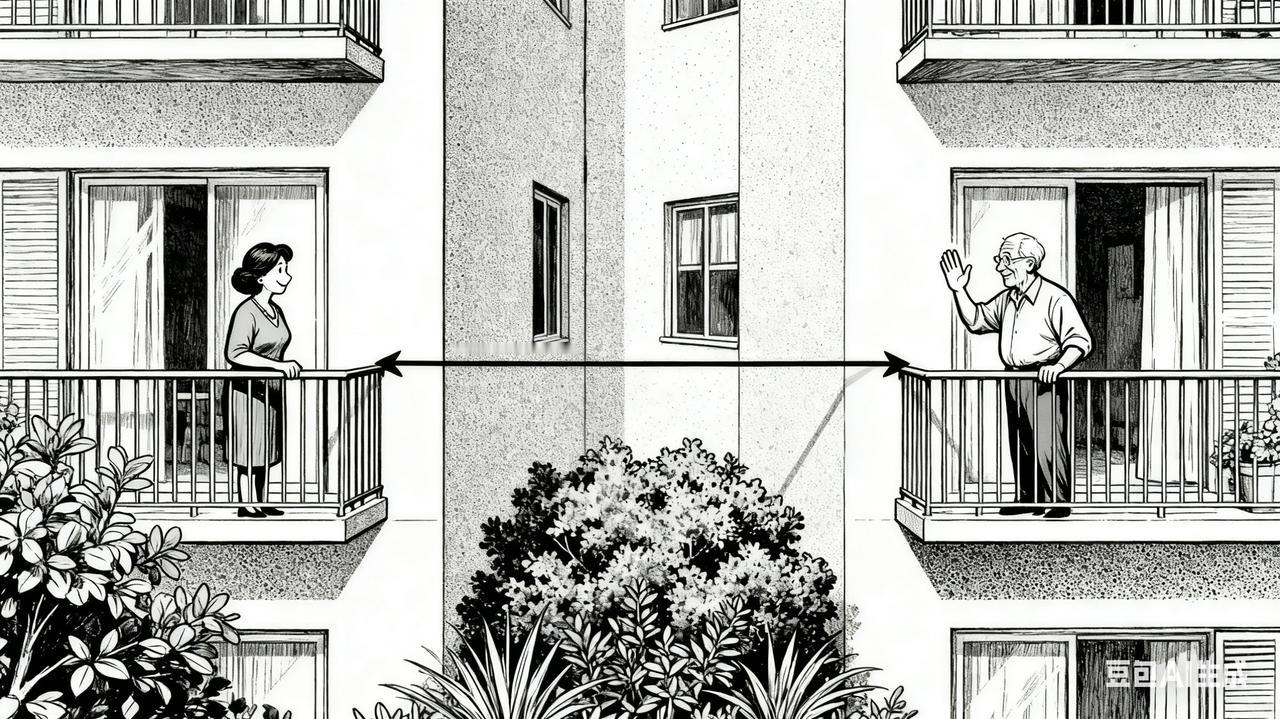

看哭无数60后的一段话: “1960年到1969年出生的我们,到2025年,最大的65岁,最小的也56岁了,当年热热闹闹2.17亿人的队伍,如今只剩下1.9亿人同行了,有2700万同胞已经提前到站。即每100名60后出生者中,当前已有13人去世。这代人生于困苦,长于动荡,工作时遇下岗,生育时受限,退休时赶上延期。他们是历经艰辛的一代,经历了计划生育、高房价、就业压力和养老重担。他们没有享受过福利分房,却面临商品房的挑战,错过了大学扩招机会,却遭遇了下岗潮。他们辛苦了一辈子,兄弟姐妹多,小时候经常吃不饱,穿不暖。他们孝顺父母,养育子女,却委屈了自己。他们一直在追赶时代变化,但最终发现自己老了,白发苍苍,一生劳碌却一无所获。” 我是在整理老周遗物时,看见那盒冻疮膏的。铁皮盒子已经锈穿,里面干裂的药膏还保持着手指挖取的痕迹。老周媳妇红着眼说:"他临走前还在念叨,说这辈子最对不起的就是这双手。" 我们是1965年生人,属蛇。老周提前到站了,在他刚满六十岁的第三天。 第一站:寒冬 1972年的冬天,我穿着补丁摞补丁的棉袄去上学。路上要蹚过两条结冰的小溪,到教室时布鞋已经冻在脚上。老师让我们跺脚取暖,全班四十多个孩子一起跺,震得房梁上的灰簌簌往下掉。 老周坐在我后排,他的耳朵冻得像透明的水萝卜。有天他偷偷把冻疮膏分我一半:"省着用,我哥从部队捎回来的。"那是我闻过最香的味道,像春天提前来了。 第二站:春汛 1983年我们赶上改革开放的春潮。老周进了纺织厂,我去了机械厂。第一个月工资十八块五,他买了瓶二锅头,我称了半斤猪头肉,在职工宿舍就着憧憬下酒。 "等攒够钱就娶媳妇。"老周红着脸说。那时我们以为生活会像厂里的机器,只要肯出力就会一直转下去。 第三站:断流 1998年下岗潮来得猝不及防。机械厂的大门贴上封条那天,我在厂门口坐到深夜。老周来找我,手里拎着两瓶啤酒:"活人还能让尿憋死?" 他摆摊修自行车,我开摩的。曾经的技术标兵成了满街窜的"黑车司机",八级钳工的手天天沾满油污。最难的时候,我们分抽一根烟,他说:"等孩子大学毕业就好了。" 第四站:过山 儿子结婚要买房,每平米八千。我和老伴取出全部积蓄,又找老周借了三万。他塞钱给我时,手上全是修车留下的口子:"不急,等我孙子娶媳妇再还。" 亲家在酒桌上说了很多话,那晚我醉倒在路边的绿化带里,不知道是因为酒,还是因为突然看不见的未来。 第五站:晚景 现在我和老伴住在儿子家,帮忙带孙子。九十平米的空间里,我们走路要踮着脚,说话要压着声。 那一刻,我看见了所有60后的晚景:我们弓着的背,是儿女登高的梯;我们裂着口的手,是孙辈温暖的巢;我们沉默的付出,是时代车轮下最柔软的垫石。 老周的追悼会上,他女儿泣不成声。我望着遗像上那张布满皱纹的脸,突然明白我们这代人就像那盒冻疮膏,治愈了岁月,却把自己耗干了。 今天路过老机械厂,旧址上盖起了购物中心。玻璃幕墙映出我的白发,像落了一生的雪。 最后 老伴在阳台晒萝卜干,这是困难年月养成的习惯。她说:"等开春给儿子腌着吃。"阳光照在她花白的头发上,我突然想起老周最爱唱的歌:"咱们工人有力量..." 是啊,我们确实很有力量。有力气挨过寒冬,有力气扛起变革,有力气托举下一代。只是这力量太沉默,沉默到快要被时代忘记。 但我知道,中国发展的地基里,永远浇筑着我们这代人的冻疮膏、下岗证、和那些深夜的叹息。 鲁迅:"我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人...这就是中国的脊梁。" 60后这代人像一座桥梁,一头连着传统的农耕文明,一头通向现代的工业社会。 罗曼·罗兰:"世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。" 面对下岗、高房价、养老压力,60后从未放弃对生活的热爱,始终在逆境中奋力前行。 《菜根谭》: "嚼得菜根,百事可做。" 从小挨饿受冻的经历,反而锻造了这代人非凡的韧性和生存智慧。 他们是最后一代尽孝道的人,也是第一代被子女"抛弃"的人;他们是最后一代集体主义的人,也是第一代个人奋斗的人;他们是最后一代吃苦耐劳的人,也是第一代享受科技的人。 他们这一生,似乎都在为别人而活:年轻时为国家建设出力,中年为子女成长操心,老年为孙辈养育奔波。 没有惊天动地的壮举,没有可歌可泣的事迹,但这代人的伟大就蕴藏在日常的坚韧里。就像老黄牛,默默耕耘,不求回报。 他们的皱纹里,刻着时代变迁的年轮;他们的白发间,藏着家庭兴衰的故事;他们的背影中,映照着民族进步的足迹。 正如泰戈尔所说:"世界以痛吻我,要我报之以歌。" 60后这代人,正是这句话最真实的写照。 在平凡中坚守,在苦难中微笑,在付出中圆满。他们用整整一代人的青春和热血,书写了这个时代最动人的诗篇。