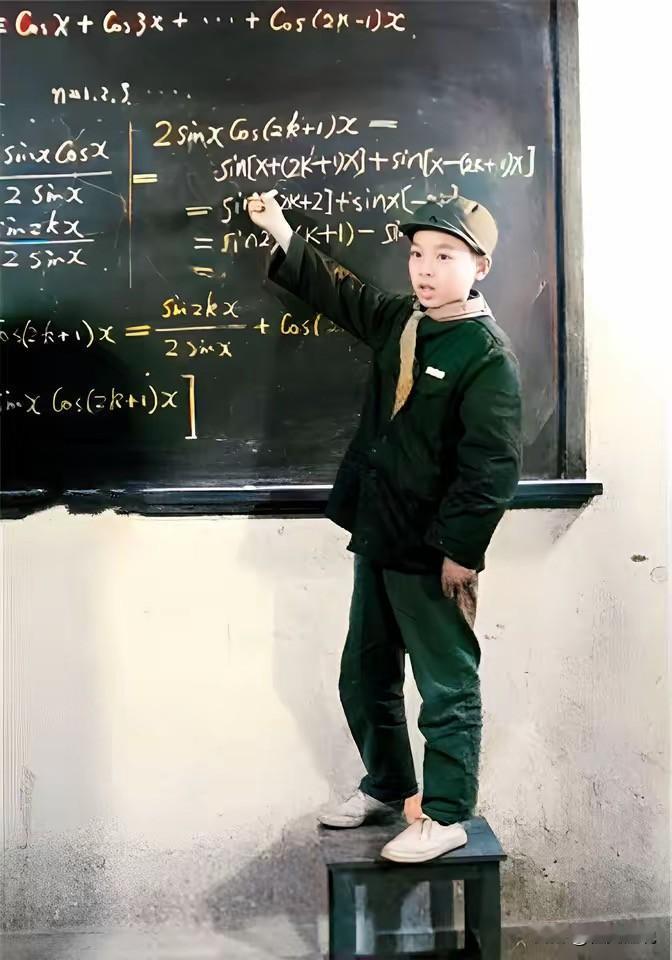

1991年,一位中国籍留美博士,原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 1991年11月的深夜,普林斯顿大学附近的居民区,警灯划破夜空。 警察围住一名中国青年,他夹克口袋里翻出的,只有演算纸和半块冷三明治。 没人能想到,这个叫谢彦波的普林斯顿博士生,会因这场误会被驱逐出境。 彼时他刚满24岁,已是被诺奖得主看好的物理界新星。 谢彦波的天才,是从湖南长沙的普通家庭里“长”出来的。 1966年出生的他,5岁时不满足于看图识字,翻出哥哥的初中数学课本自学。 父母发现时,他已能熟练解一元二次方程,草稿纸写满了窗台。 小学三年级,数学老师讲错题,他直接站起板演正确解法,惊得老师哑口无言。 课余时间,他泡在图书馆,把大学解析几何、微积分教材啃得滚瓜烂熟。 1977年中科大少年班招生,11岁的他瞒着父母报名,一路过关斩将被录取。 少年班的教授们记得,他总蹲在黑板前解题,思路比高年级学生快一倍,入学次年就独立完成《关于量子力学基础的初步探讨》的小论文,获校级科研奖。 15岁那年,他直接考入中科院理论物理所,师从“两弹一星”功勋周光召。 周光召很看重这个弟子,常带他参加学术会议,让他独立负责“量子场论中对称性破缺”子课题,17岁时其研究成果被《物理学报》收录,成为该刊最年轻作者之一。 18岁时,他以第一作者身份在国际顶级物理期刊《物理评论快报》发表量子场论论文,打破该刊最年轻中国作者纪录,凭此获公派留美资格。 踏入普林斯顿大学,他的导师是1977年诺奖得主菲利普·安德森。 安德森初见他就赞不绝口:“这孩子的物理直觉,我见过的年轻人里独一份。” 初期合作顺畅,他提出的“拓扑不变量在量子霍尔效应中的应用”新见解,解决了长期困扰团队的计算瓶颈,相关成果发表于《自然》子刊,获同行高度评价。 但天才多有执念,两人在研究方法上渐生分歧。 谢彦波坚持用拓扑学构建模型,安德森主张沿用成熟的集体激发理论。 实验室的争论成了常态,两人常争到饭点,最后一起啃三明治继续聊。 1991年11月1日,爱荷华大学的枪击案打破了这份学术争执的平静。 中国留学生卢刚枪杀5人,其中包括他的导师,行凶时双手插在兜里。 惨案让美国学界人心惶惶,教授们对中国留学生的戒备心骤然升级。 两周后的深夜,谢彦波带着7页新推导的手稿,想找安德森继续沟通。 深秋的风裹着寒意,他习惯性地将双手插在口袋里取暖,敲响了房门。 安德森通过猫眼看到阴影中双手插兜的身影,瞬间联想到卢刚案,浑身发颤。 他没敢开门,颤抖着按下报警键,嘴里反复念叨:“他要杀我。” 警察赶到后迅速控制谢彦波,搜查口袋时,只翻出演算纸和吃剩的三明治。 谢彦波反复解释是来谈学术的,却还是被以“潜在威胁”带回警局。 第二天,安德森向学校提交申请,要求立刻劝退谢彦波。理由很直接:“他深夜拜访,行为可疑,对校园安全构成威胁。” 彼时卢刚案的余波未平,校方不愿惹麻烦,很快以“行为失当”同意劝退。 1991年底,美国移民局援引“违反移民法规”,将谢彦波驱逐出境。 带着未完成的博士论文,谢彦波登上回国的航班,心里满是不甘。 中科大得知消息后,第一时间向他抛出橄榄枝,聘为物理学院副教授。 回国后的谢彦波,把所有精力投入凝聚态物理研究,牵头组建“低维量子体系”研究团队,30岁时获国家杰出青年科学基金,是当时最年轻获得者之一。 他讲课不照本宣科,常把复杂公式拆解成生活案例,学生挤满阶梯教室。 科研上他毫不松懈,带领团队在拓扑绝缘体领域取得突破,成果入选“年度中国物理十大进展”,先后主持3项国家自然科学基金重点项目,培养出12名博士,其中5人获海外名校终身教职。 如今的谢彦波,仍在中科大从事教学和科研工作,已过花甲之年,现为博士生导师、凝聚态物理重点实验室学术带头人,累计发表SCI论文80余篇,其中顶级期刊论文20余篇。 主要信源:(澎湃新闻——42年前,中国家喻户晓的3大“天才神童”如今都怎么样了?)