海西州都兰县枸杞丰收。本报记者李庆玲摄

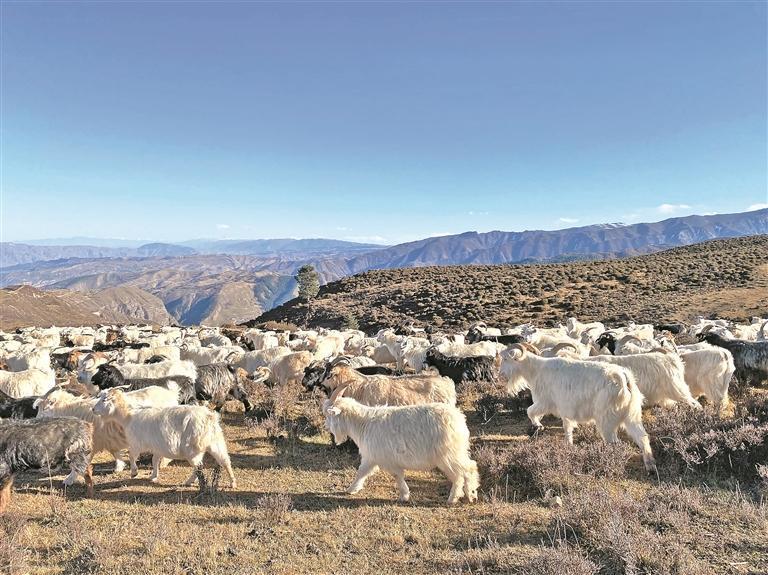

黄南特色养殖。本报记者栾雨嘉摄

本报记者王臻实习生谢婉婷

秋染高原,层林尽染间藏着丰收的密码。

从柴达木盆地的枸杞红透枝头,到河湟谷地的蔬菜翠绿欲滴,再到环湖草原的牛羊成群漫步,青海用一季丰盈回应着时节的馈赠。截至目前,全省累计收获农作物59.14万公顷,预计全年粮食、油料产量分别在110万吨以上和30万吨以上,秋收圆满收官。

值得一提的是,今年前三季度,全省上下顶住部分地区轻度旱情压力,深耕“三农”沃土,农林牧渔业总产值以333.63亿元、同比增长6.0%的成绩,成为近年来增幅最高的一年,将高原农业的“潜力”转化为经济增长的“实力”,在海拔之上书写出农业高质量发展的鲜活答卷。

畜牧业的“稳增长”答卷

得益于西宁市大通回族土族自治县优越的地理条件和水草丰茂,宝库乡巴音村白金良家的牦牛养殖成了增收致富的主要途径。

“出栏的牦牛平均每头能卖8000元。去年只出栏40头,今年仅上半年就出栏70多头,目前还在陆续出栏。”白金良告诉记者,除了生态养殖的牦牛肉品质好、受市场青睐,政府的惠牧政策也为这种“生态优先”的养殖模式提供了保障,“疫苗是免费的,每成功出栏一头牦牛,政府还补贴300元。我家搞牦牛养殖,真是越来越有信心了。”

白金良的底气,源于青海畜牧业发展的政策红利。今年以来,为有效应对畜产品价格下跌影响,全省各级农业农村部门积极助企纾困,出台《关于进一步加大牛羊出栏增加农牧民收入的通知》《关于玉树州加强牛羊在京销售的相关措施》等文件,实施稳定畜牧业生产奖补政策,地方统筹牛羊出栏大县奖励、绿色有机农畜产品输出地奖励等资金,加大出栏补栏补贴力度。

政策保障仅是效益转化的一部分,加强科技赋能同样是全省畜牧业稳定向上的关键。海北藏族自治州祁连县聚焦“生态保护”与“产业发展”双目标,以青海祁连草原生态研究院、祁连县草原建设与管理博士工作站为核心载体,推动科技深度融入草原保护与畜牧业发展各环节。依托两大科研平台,当地用科技破解草原修复难题、优化养殖全流程,将科研力量转化为生态保护的“硬支撑”与产业发展的“新动能”——既筑牢有机养殖的“优质草场基底”,又提升畜产品“核心竞争力”,最终实现生态与产业“双丰收”。

政策与科技的活力,正在草原上结出硕果。数据显示,前三季度,全省肉产量23.64万吨、禽蛋产量1.72万吨、牛奶产量21.26万吨,拉动一产增长2.7个百分点。这其中,牛羊产业稳扎稳打,牛出栏增长3.8%,羊出栏增速更是达到10.3%,全省牛羊出栏量质齐升,生猪、家禽及禽蛋生产势头向好。

从环湖牧区到河谷农区,政策托底、产业向上的发展,让青海畜牧业在稳中有进中迈向高质量。

菜篮子里的“新收益”

每年霜降一过,海东市互助土族自治县南门峡镇互助光盛蔬菜种植农民专业合作社负责人雷延余便进入农闲期。忙碌大半年,合作社种植的高原冷凉蔬菜,为他和周边农户带来了不少增收。

“我们的蔬菜亩产量在1500公斤左右,还有固定订单,根本不愁卖。”雷延余说,近两年冷凉蔬菜产业迅速升温,合作社的订单量也在不断增长。

为保障冷凉蔬菜优质高产,全省主要蔬菜种植地区在科技赋能上下足功夫:从品种选育、科技园育苗,到农田水肥一体化实施,种植全流程的升级优化,成了“青字号”冷凉蔬菜在省外市场站稳脚跟的关键。“我们菜地里基本都用水肥一体化技术,比起传统灌溉施肥,能节水节肥40%左右,亩产还能提升约10%。”雷延余介绍。

技术赋能让“冷资源”变成“热产业”。前三季度,全省持续加大高原冷凉蔬菜投入,水肥一体化等技术在大田广泛应用,蔬菜种植面积超4.4万公顷,同比增长4.7%;加之三季度大田蔬菜生长旺盛,全省蔬菜生产持续稳定增长,出口量达3986.4吨,同比增长2.3倍——青海冷凉蔬菜不仅在市场上站稳脚跟、打开销路,更丰富了“菜篮子”、鼓起了“钱袋子”。

若论青海“菜篮子”的新收益,冷水鱼产业的发展不得不提。1至9月,全省特色农产品出口额达5.9亿元,同比增长52.8%,增速位居全国首位;其中,冻鳟鱼出口表现尤为突出,出口额3.7亿元,同比激增1.4倍,领跑全国同类产品。

另一组数据更亮眼:前三季度,全省水产品产量1.27万吨,其中鲑鳟鱼出口至10个国家和地区,呈现“产量与价格双增”趋势。截至9月底,全省建成蔬菜生产基地312个,总产量近170万吨;海关备案出口蔬菜基地44家,总面积0.4万公顷,冷凉蔬菜产业实现“面积扩大、产量增加、价格上涨”;冷水鱼产业养殖面积超45万平方米,年产值突破4亿元,青海已成为全国最大的冷水鱼生产基地。将“冷凉”劣势转化为产业优势,从蔬菜产业的火热发展、冷水鱼产业的双增数据中不难看出,以高原冷凉蔬菜和冷水鱼为核心的“双冷”产业正迅速崛起,成为青海农牧业新的经济增长点。

特色果业的“红与甜”

八月,正是柴达木盆地头茬红枸杞的采摘季。在海西蒙古族藏族自治州的各个枸杞基地里,一串串“红宝石”挂满枝头。今年,枸杞鲜果交易的兴起,成为青海枸杞产业发展的新亮点。

清晨6时,天路牧歌现代农业科技(青海)有限公司的枸杞种植基地里,采收工人已钻进果园,开启一天的采摘工作。与往常不同,这些枸杞将以鲜果形式,通过48小时冷链运输送往华东地区市场。

“枸杞易腐烂、对成熟度要求高,以前很少作为水果在市场上售卖。”公司负责人徐甜静告诉记者,合作社的鲜果采收团队只采“晨露果”,按大小、品相挑拣后,半小时内装箱,1小时内送进地头的预冷箱,“专用果箱是透气的PP材质,每层果子间垫着吸水棉,就算运输途中颠簸,果子也不会被挤坏。”

装好箱的鲜枸杞会被运至园区预冷仓,随后按每车约8吨的量启运。值得一提的是,每批枸杞都有专属批次号,采摘时间、运输信息、初检数据等全流程记录在案,实现溯源可查。相较于枸杞干货,鲜果营养更丰富、口感更清甜,但因“难保鲜、难运输”,始终未能走上大众餐桌。今年,天路牧歌现代农业科技(青海)有限公司的“48小时链路”,正在打破这一局限。

得益于气候条件利好、市场价格回暖,今年枸杞生产迎来丰收,种植户采摘积极性大幅提高,发展势头强劲。前三季度,枸杞产量6.17万吨,同比增长15.1%,成为特色产业的“排头兵”。

特色果业的丰收图景不止于枸杞。前三季度,瓜果类种植面积同比增长5.4%;产量增长12.3%。园林水果产量增幅由负转正,园林水果产量1.90万吨,同比增长4.1%,水果生产呈现“双增长”态势。

前三季度,青海农林牧渔业以6.0%的增速刷新纪录。成绩背后,是政策的精准发力、科技的创新突破与市场的活力涌动。从草原到河谷,从戈壁到农田,每一份收获都凝结着奋斗的汗水,每一组数据都彰显着发展的底气。在“三农”工作的持续推进中,青海正以更坚实的步伐,让高原农业在高质量发展的道路上越走越宽广。