捐款东大510亿,香港富豪胡应湘,竟被李嘉诚警告

2018年,港珠澳大桥正式通车那天,人群里有个83岁的老人,看着穿梭的车流,眼泪就没停过。

他不是大桥的总工程师,也不是承建商,但他却是最早做这个梦的人。为了这座桥,他耗了半辈子。

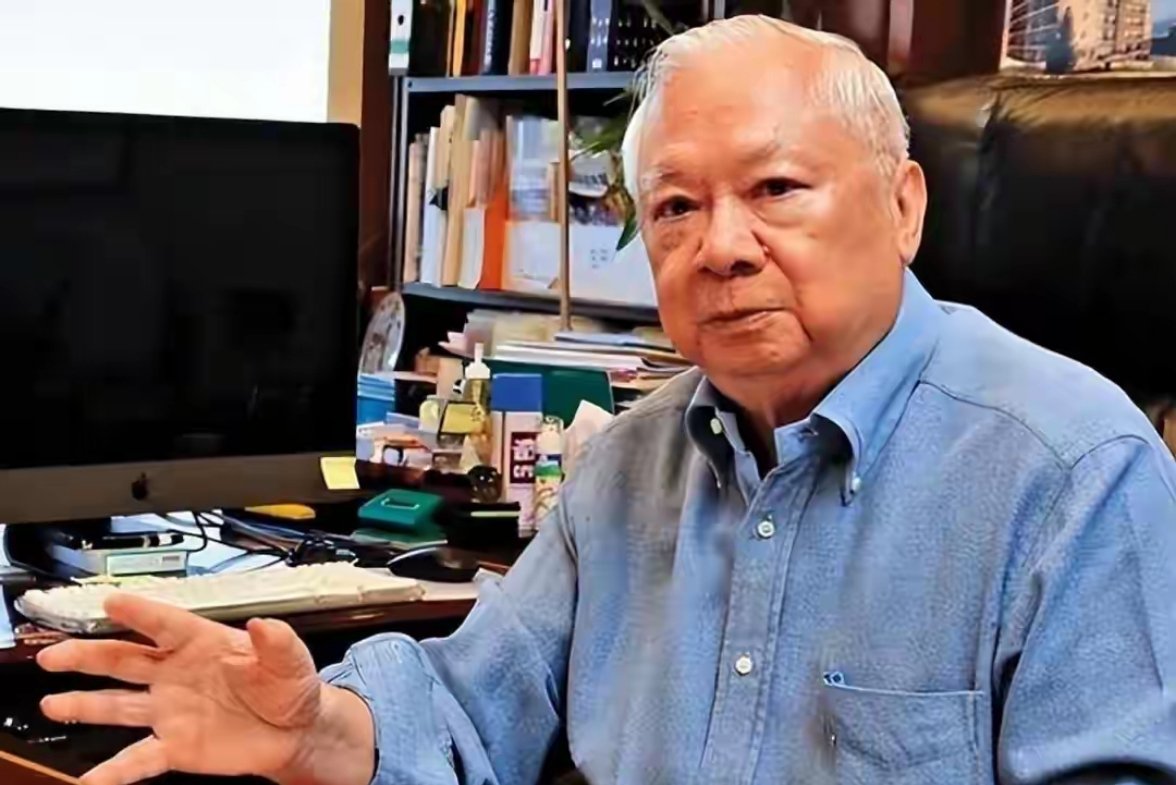

这个老人,叫胡应湘。

这个梦,早在1983年就在他脑子里扎了根。他想用一座桥,把香港、珠海、澳门这三颗珠子串起来。

可他这个想法,直接捅了另一个人的马蜂窝。这个人,就是当时的华人首富,李嘉诚。

李嘉诚的和记黄埔,几乎垄断了香港的码头生意。珠江两岸的货运,大都得走他的水路。这生意,是他商业王国里下金蛋的母鸡。

大桥要是修起来,货柜车直接从陆上跑,又快又省钱,谁还去挤又贵又慢的水路?这等于是在李嘉诚的钱袋子上生生撕开一个大口子。

所以,当胡应湘在2002年再次把建桥计划推到台面上时,李嘉诚那边炸了。

李嘉诚的头号大将霍建宁,在一次公开会议上,对着胡应湘撂下一句狠话:“胡先生要建桥可以,但别害死人!”

这话在商场上,分量不亚于指着鼻子骂街,几乎就是公开的威胁了。

面对这种压力,胡应湘没怂。他骨子里那股工程师的犟劲上来了。

他公开顶了回去:“香港不是某个人的提款机,大湾区的发展不能被个人私利绑架!”

为了让政府下决心,他甚至自己跑去联络李兆基、何鸿燊这些富豪,拍着胸脯说,他能牵头凑够150亿港元的民间资金来干。

这场掰手腕,一掰就是七年。

最后,还是国家出面拍了板。2009年,港珠澳大桥项目正式动工。

胡应湘这种“认死理”的性格,好像天生就和别的香港富豪不一样。

人家热衷钱生钱,在资本市场里翻江倒海。他呢,一辈子就痴迷三件事:修路、建桥、盖电厂。

他的起点其实很高。他爹是香港“的士大王”胡忠,靠出租车生意白手起家。

作为富二代,胡应湘本可以舒舒服服地接班,但他偏不。他跑去美国普林斯顿大学,学的是土木工程。

那时候,纽约的帝国大厦,旧金山的金门大桥,这些钢筋水泥的庞然大物,让他看得心潮澎湃。一颗种子,就这么埋下了。

1958年,胡应湘学成回到香港。他没去老爹公司当少爷,而是钻进政府的工务局,从画图纸、跑工地的小职员干起。

直到1969年,他才自立门户,创办了合和实业,杀进地产业。

靠着工程师的精算和眼光,他的公司很快就起来了。上市后,市值一度是李嘉诚长江实业的20倍。他也跟李嘉诚他们,并称为“华资地产五虎将”。

要是照这条路走下去,他很可能就是另一个地产大亨。但1978年的一次内地之行,把他的人生掰到了另一条轨道上。

他站在罗湖桥上,看着一边是繁华的香港,一边是当时还很落后的深圳,心里很不是滋味。他觉得,自己得为这个国家干点实事。

于是,他做了一个让所有同行都觉得他“犯傻”的决定。把事业重心从轻松赚钱的香港地产,转移到内地,去啃那些投资大、回本慢的硬骨头,基础设施。

从那天起,他从地产商,变成了“基建先锋”。

他带来一个叫“BOT”的模式,这在当时的中国还是个新鲜词。

说白了,就是他先掏钱把项目建好,然后自己运营一段时间,收回成本再赚点合理的利润。最后,把一个完完整整的项目,无偿移交给国家。

他在内地的第一个大项目,是广州的中国大酒店。这是内地第一家五星级酒店。合同上写着运营20年,到期后,他二话不说,就把这座价值不菲的酒店,连同里面的所有东西,全部交给了广州市政府。

后来,他又去修广深高速公路。

当时很多人说,修个四车道就够用了。他偏不,坚持要按六车道的标准来建。

他说:“搞工程不能只看眼前三五年,要为后面几十年着想。”现在,这条路成了珠三角的黄金通道,天天车水马龙,证明他当年没看错。

同样的故事,还发生在虎门大桥和沙角电厂上。他投资建桥,打通了珠江口的交通瓶颈;他投资建电厂,给当时严重缺电的广东送去了光。

这些项目,总投资加起来几百个亿,等他收回成本后,都一个一个地捐给了国家。

算下来,他用这种方式,给国家贡献的基础设施资产,总价值超过了510亿元。

当然,他也惹过争议。1995年,他给自己的母校普林斯顿大学捐了1亿美元。

很多人骂他“崇洋媚外”,有钱不给自己的国家,倒拿去孝敬美国人。

面对这些非议,他的解释很简单,也很实在。

他说:“是普林斯顿的教育教会了我怎么造桥,怎么搞工程。这些知识,帮我为国家创造了远远超过1亿美元的价值。我感谢知识的源头,这和我报效祖国是一回事。”

在他看来,感恩和爱国,从来就不是二选一的选择题。

如今,港珠澳大桥早已成为大湾区的地标。回头看这段往事,胡应湘和李嘉诚,走出了两条截然不同的人生路。

一个成了财富榜上遥不可及的神话。

另一个,身家远不如前者,但他留下的东西,却是一座座桥,一条条路,一个个电厂。这些看得见、摸得着的实体,成了他刻在祖国大地上的功勋章。

直到今天,快九十岁的胡应湘,还在为大湾区的未来规划四处奔走。

他用一辈子回答了一个问题:一个商人最大的价值是什么?也许不是银行账户里有多少个零,而是他为这个时代,为后来的人,到底留下了些什么。

评论列表