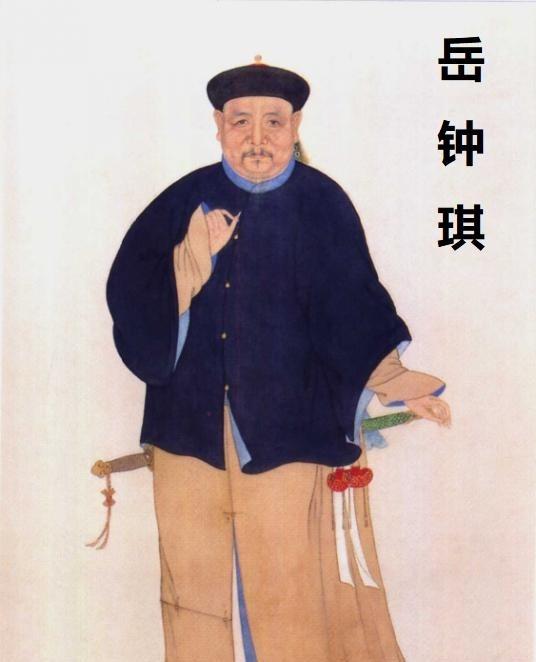

野史:1735年,兵部想把岳钟琪“斩立决”,雍正说再等几天,谁料几天后雍正暴毙。后来金川叛乱,只见62岁岳钟琪默默穿上盔甲,沙哑道:“大清由我来守护!” 岳钟琪这哥们儿,是真能打。 他爹岳升龙就是康熙朝的四川提督,家学渊源。但岳钟琪不是“官二代”那么简单,他骨子里就流着岳武穆的血。 康熙晚年,准噶尔在西藏闹事,岳钟琪还是个“文官”,愣是上书请求“改武职”,要去前线。这一去,就跟开了挂一样。他带兵收复西藏,屡出奇计,康熙一看,这小子行,直接提拔成四川提督,把他爹的班给接了。 到了雍正朝,青海的罗卜藏丹津又反了。雍正刚上台,位子还不稳,急需一场大胜来立威。他派年羹尧当大将军,岳钟琪当副手。 这仗打得,岳钟琪的风头甚至盖过了年羹尧。他采取“速战速决”,带着精锐骑兵穷追猛打,硬是把叛军主力给端了,帮雍正把青海六十多万平方公里的地给收了回来。 雍正高兴坏了,什么“太子太保”、“三等威信公”,封赏跟雪片一样飞来。年羹尧倒台后,雍正大笔一挥,让岳钟琪接任川陕总督,统领川、陕、甘三省的兵权。 这是什么概念?清朝“以满制汉”,一个汉人,手握重兵,镇守西部半壁江山。这在当时,是独一份的荣耀,也是独一份的危险。 雍正用岳钟琪,心里是分裂的。 一方面,这人太能打了,清朝离不开他。另一方面,他偏偏姓“岳”,还是岳飞的直系后代。 雍正五年,岳钟琪的辖区出了个“疯子”,当街大喊:“岳钟琪要造反了!”岳钟琪吓得魂飞魄散,赶紧把人抓了,连夜上奏表忠心。雍正说,没事儿,朕信你,然后把那疯子砍了。 这事儿刚过,更要命的来了——“曾静案”。 湖南有个书生叫曾静,脑子一热,觉得岳钟琪手握重兵,又是汉人英雄岳飞的后代,肯定能“反清复明”。于是他派学生给岳钟琪送信,劝他起兵。 这封信,简直是往岳钟琪的火药桶里扔火星子。 岳钟琪什么反应?他要是藏着掖着,被人捅出去,就是满门抄斩。他要是直接抓人,又怕落个“不忠不义”的口实。 岳钟琪玩了个“钓鱼执法”。他假装同意,把曾静的底细全套了出来,然后转手就把人抓了,连同书信一起打包送进京城。 雍正表面上夸他“忠诚”,心里那根刺,算是扎结实了。 我插句嘴啊,这事儿给岳钟琪挖了个巨坑。满朝的满洲贵族本来就嫉妒他,这下抓到把柄了:“皇上您看,汉人就是惦记着他,他就是个隐患!”“非我族类,其心必异”,这八个字,成了岳钟琪甩不掉的魔咒。 机会很快就来了。 雍正七年,清朝决定跟准噶尔“总决战”。岳钟琪是西路军大将军。结果,北路军的满洲将军傅尔丹冒进,六万大军几乎全军覆没。 北路一崩,岳钟琪的西路军独木难支,也跟着吃了败仗,连粮草都被抢了。 雍正这回是真火了。但他最火的,似乎不是战败,而是找到了一个“收拾”岳钟琪的完美理由。 朝中的政敌,比如鄂尔泰和张广泗,立刻开始疯狂弹劾。说他“攻敌不速,用人不当”。 雍正顺水推舟,一道圣旨,把岳钟琪从前线召回,革职削爵,“交兵部拘禁候议”。 这一下,就等于掉进了狼窝。兵部那帮人,早就看他不顺眼了,各种旧账、黑料一起翻,最后给雍正递上的判决是——“斩立决”。 意思是,立刻拉出去砍了。 这是1732年。岳钟琪在天牢里,估计想的都是他祖宗岳飞。一样的“莫须有”,一样的下场。 可就在这千钧一发之际,雍正却“犹豫”了。 史料说,雍正“念其功高”,也许是想起了当年在青海的赫赫战功,也许是觉得杀了岳钟琪,汉人那边不好交代。 最后,他朱笔一勾,改了三个字:“斩监侯”。 死刑,缓期执行。 这“斩监侯”可不是免死金牌,是把刀悬在脖子上,啥时候落下来,全看皇帝心情。岳钟琪这一等,就是三年。 他可能自己都没想到,他比皇帝“命硬”。 1735年,雍正皇帝毫无征兆地在圆明园暴毙。那个手握他生杀大权的人,先走了。 新上任的乾隆皇帝,为了展现“仁政”,搞大赦。岳钟琪这才从死牢里被放出来,贬为庶人,回了老家。 这时候他已经快60了,戎马一生,最后落得个白身,估计是心如死灰,准备养老了。 但命运就是这么神奇。 乾隆十三年,大小金川叛乱。 清军派了重兵,连当年告黑状的张广泗都去了,结果被打得灰头土脸。乾隆在宫里急得跳脚,猛然想起了那个被他爹关了三年的老头儿。 一道圣旨,重新起用岳钟琪,封四川提督,去金川! 这时候,岳钟琪已经62岁了。 他什么也没说,默默穿上那身几十年没碰过的盔甲。 老将军往那一站,威严和经验摆在那,硬是把莎罗奔给“说服”了。一场打了好几年、耗费巨万的叛乱,被他几个月就给平定了。 标题里那句“大清由我来守护”,虽是演义,但岳钟琪用行动证明了:我守护的,是这片土地的安宁,不管龙椅上坐的是谁。 岳钟琪最后死在了平叛的路上,真正做到了“马革裹尸还”。乾隆皇帝给了他极高的评价,称他是“三朝武臣巨擘”。