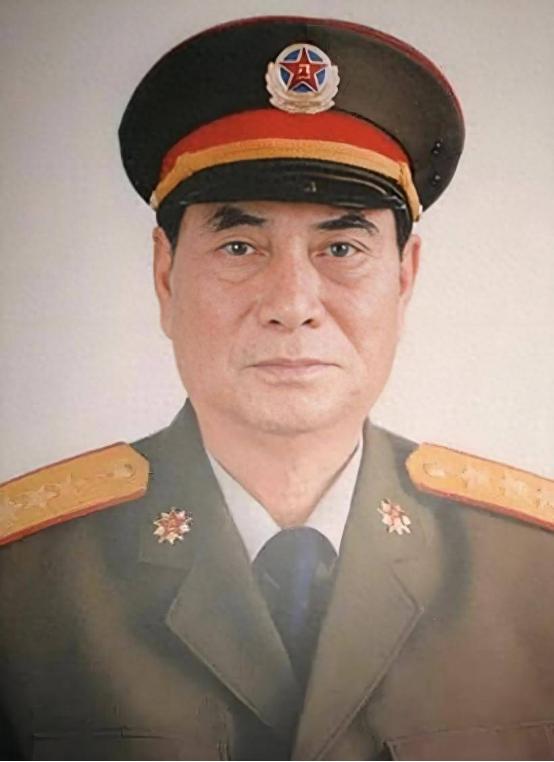

1990年广州军区司令员张万年,调任济南军区司令员。军委领导集体找他谈话,听取他的意见。很明显,这是平调,并非升迁,张万年却十分坚决地回答说服从命令。 没有升迁,没有额外的待遇,只是一个平级的调动。那一刻,没有人知道62岁的张万年离开他倾注心血打造的前沿指挥中枢,告别那些与他一同训练、备战的官兵,前往一个完全陌生的环境,一切从头开始,是什么心情。 但对张万年而言,个人的得失荣辱,从来不在他思维的坐标系内。他的逻辑简单而纯粹:党指挥枪,我是党的战士,组织需要我去哪里,我就去哪里。 1944年,十七岁的张万年毅然参军,在解放战争中屡立战功。1979年边境自卫还击作战中,他指挥的“铁军师”战绩卓著,他本人更是在前线指挥所遭敌军突袭时,手持冲锋枪与敌交火,带领官兵奋勇反击。在广州军区期间,他大力推进军事训练改革,组织了一系列重大演训活动,极大提升了部队的实战能力。 这些经历让他深刻理解“纪律”二字是用鲜血写就的生存法则,也让他从普通战士一步步成长为统御千军的将领。 他深知,军队之所以强大,正是对命令无条件地执行。因此,当组织的调令传来,他条件反射般回应的那句:“服从命令”,正是他刻进骨子里的本能。 可服从并非意味着没有感情。许多后来与他共事过的济南军区干部都记得,张司令到任之初,很是沉默。他常常一个人站在巨大的军事地图前,那双惯于洞察战场态势的眼睛,正飞速地扫描着山东半岛的地形、防务和部队部署。 并且,他没有浪费时间去感慨,而是以惊人的效率开启了新的征程。到达济南的第二天,他便扎进基层连队,听士兵操课,查哨所伙食,看装备维护。他的调研方式一如既往地“刁钻”:不是听汇报,而是看现场;不是问计划,而是考反应。 他带来的不仅是新的管理思路,更是一种浓郁的实战气息。很快,济南军区的官兵们便发现,这位新来的司令,虽然言辞不多,但每一句都砸在点子上,每一个要求都直指备战打仗的核心。 这次平调,在旁人看来或许是职业生涯的一次“停顿”,但在张万年看来,只是换了一个阵地去履行同样的使命。他敏锐地意识到,济南军区作为保卫京畿、策应南北的战略要地,其重要性丝毫不亚于南方前线。 他很快发现了部队建设中存在的某些和平积习,于是大刀阔斧地推动训练改革,强调夜间作战、恶劣天气下的机动和后勤保障,将部队从“练为看”拉回到“练为战”的轨道上。他常说:“军队的职责就是打仗和准备打仗,离开了这个中心,一切皆是空谈。”他的这种紧迫感和务实作风,深深感染了整个军区。 回过头看,1990年的那次谈话,恰恰诠释了张万年将军之所以能成为一代名将的根基。它不是盲从,而是建立在高度理性自觉之上的绝对忠诚;它不是冷漠,而是将个人情感完全融入组织事业之后的升华。 正是无数个像张万年这样的将领,他们的人生选择永远以“需要”为圆心,以“服从”为半径,才能画出的人民军队的辉煌轨迹。 许多年后,当人们再度提及那次工作变动,试图挖掘些背后的故事时,张万年总是摆摆手,不愿多谈。在他看来,那实在是一件平常不过的小事,就像士兵听到口令立即立正一样自然。但正是这无数的“平常”与“自然”,才汇聚成了中国军人最耀眼的精神丰碑:一声令下,使命必达,不问西东,不计得失。 信息来源:百度百科——张万年(第十五届中央政治局委员、中央军委副主席) 文|一阳 编辑|南风意史