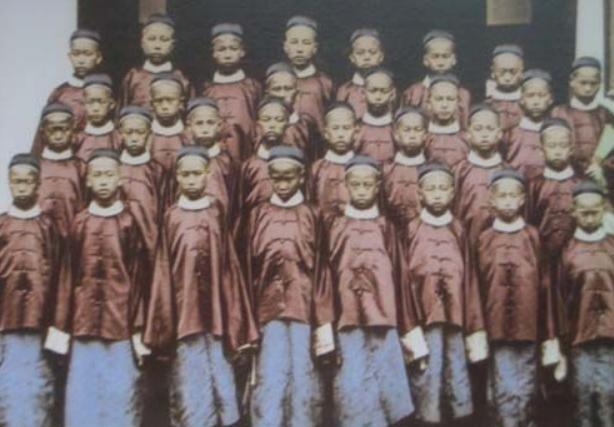

“留美幼童计划”是左宗棠生前以近乎撕破脸皮的方式去促成的,在他去世五个月后,这项被称为“中华创始之举”的计划终于艰难起步! 左宗棠当时是闽浙总督,按理说他主要管的,是造船、海军,还有福州船政局的事。 但容闳,一个广东香山出来的留美归国华人,硬是把幼童留学这件事扔到了他面前。 你以为他会拒绝?没有,他扛下来了。 他明知道这事不讨好,还是咬着牙,一次又一次写折子、跑关系、摊牌,几乎撕破脸皮地往上顶。 但问题来了:这事真的不是他一个人能成的。 其实最早提这个想法的,是容闳。 1854年,他从耶鲁大学毕业,成了中国历史上第一个美本毕业生。 他有个执念:中国要强,得靠年轻一代学西方。 可当时的清廷,刚从鸦片战争里爬出来,谈“留学”简直像痴人说梦。 容闳不死心,花了十多年时间串门、说情、画饼,从曾国藩讲到李鸿章,最后才在1870年借着“天津教案”搞了一次突破。 两位大佬联名上奏,清廷批准了。 但真正要落地,得靠左宗棠。 为啥?因为计划第一批幼童的出发点设在上海,而左宗棠当时正好管着东南这块。 容闳找上门,说:“左中堂,我们得派孩子出国学本事,不能再闭门造车了。” 左宗棠其实心里清楚,这事八成办不成。可他还是拍了板,说:“我来帮你。” 那一年是1871年,左宗棠60岁。 计划没那么简单。第一批就30个名额,容闳在上海发了三个多月招生告示,居然一个报名的都没有。 为啥?很多人不肯送孩子,一听“出洋”,就觉得是卖猪仔,甚至以为孩子会被洋人拿去做实验。 那时候的老百姓,怕洋人怕得要命。 最后,容闳亲自回到老家香山,一家一家敲门,才凑够了人。 1872年9月,第一批30个孩子上了船,平均年龄12岁,人生第一次离开中国,全去美国,学的是军事、工程、铁路、制造……目标是15年后归国效力。 可很快,问题来了。 这些孩子到了美国,寄宿在美国家庭里。没多久他们就脱了长衫、剪了辫子、穿起西服,甚至打棒球、进教堂。 一些清廷派去的监督官看得直跳脚,连夜给朝廷写信,说:“这些小孩沾染洋习,六亲不认,中学全荒。” 最激烈的,是陈兰彬和吴子登,坚决主张召回。 而朝廷那边,保守派正愁没机会下手。 这些监督官的奏折一到,他们马上跟进,说什么“外洋风俗流弊多端”“德性未坚”“恐致蜕化不可收拾”…… 1881年,计划中断,所有孩子被强制召回。原定15年,只执行了9年。 这一年,左宗棠已经去世5个月了。 他是1885年在福州病逝的,但在计划被腰斩前,他就已经明显感到力不从心。他看得出来,这事他一个人扛不住了。 可令人唏嘘的是,后来证明,这批留美幼童,哪怕只在美国待了几年,回国后也成了中国近代化的骨干力量。 詹天佑——你肯定知道,中国铁路之父,京张铁路就是他修的。 唐绍仪——中华民国第一任总理。 唐国安——清华大学第一任校长。 蔡绍基——北洋大学(今天津大学)校长。 这些人,都是从那批幼童里出来的。 他们分布在铁路、电报、矿业、教育、外交、军工各个领域,当年的“荒废中学”,成了国家基础建设的顶梁柱。 可你要说左宗棠是计划的“核心”,那也不对。他不是始作俑者,也不是最后执行者,但没有他,那扇门根本推不开。 当初容闳找他,不是因为他最懂教育,而是他敢扛事、能顶压力、不怕得罪人。 他知道这事会挨骂,也知道搞不好会砸锅,但他还是帮容闳把门打开了。因为他明白,未来这东西,不是靠闭门读圣贤书就能来的。 这就是左宗棠。 他一生打过无数仗,收复新疆、创办船政、修海防……可在他去世五个月后,一群十二岁的孩子,坐上去往大洋彼岸的船,这事,才是他做过最难、也最重要的一件事。 那不是他的战场,却是他用命去扛的未来。