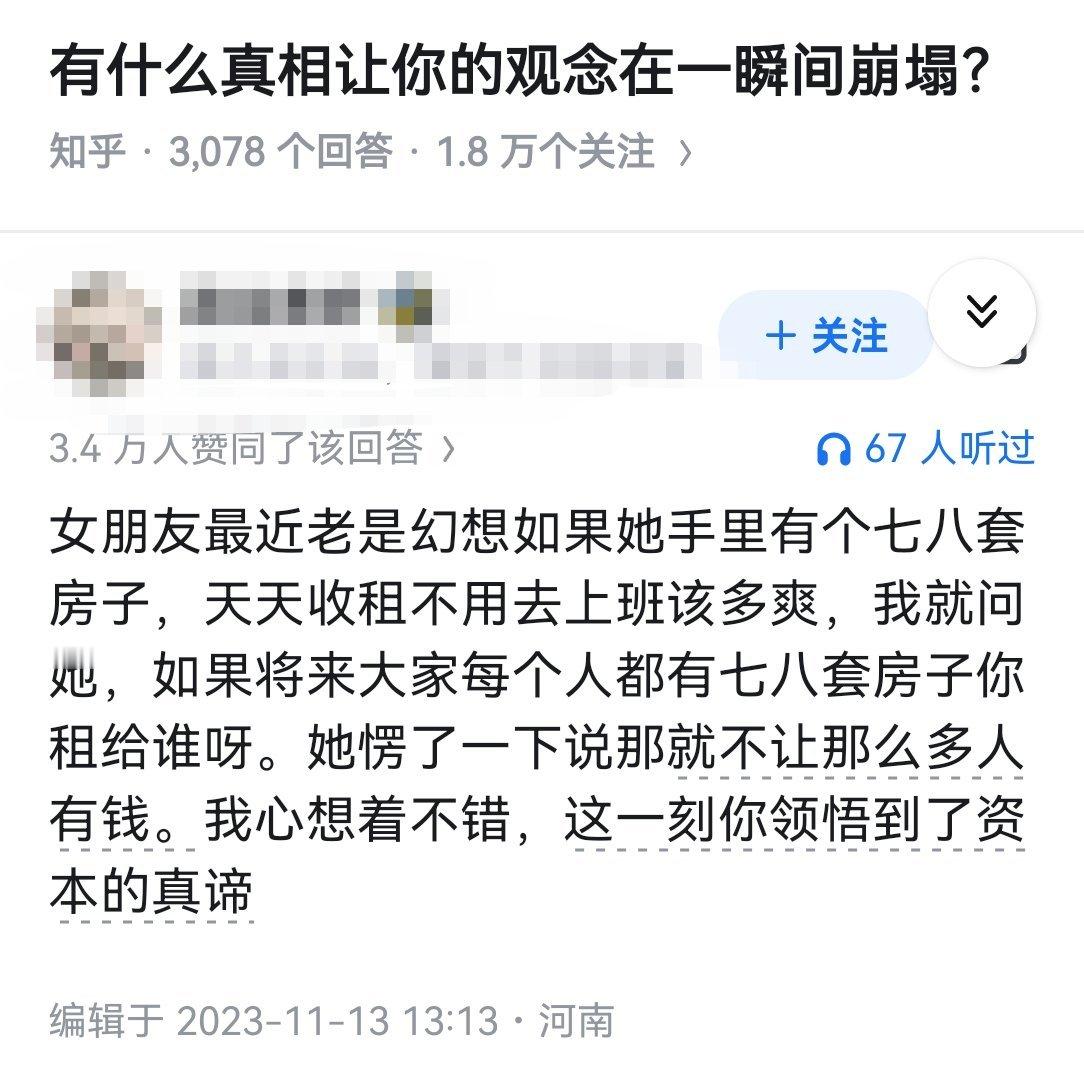

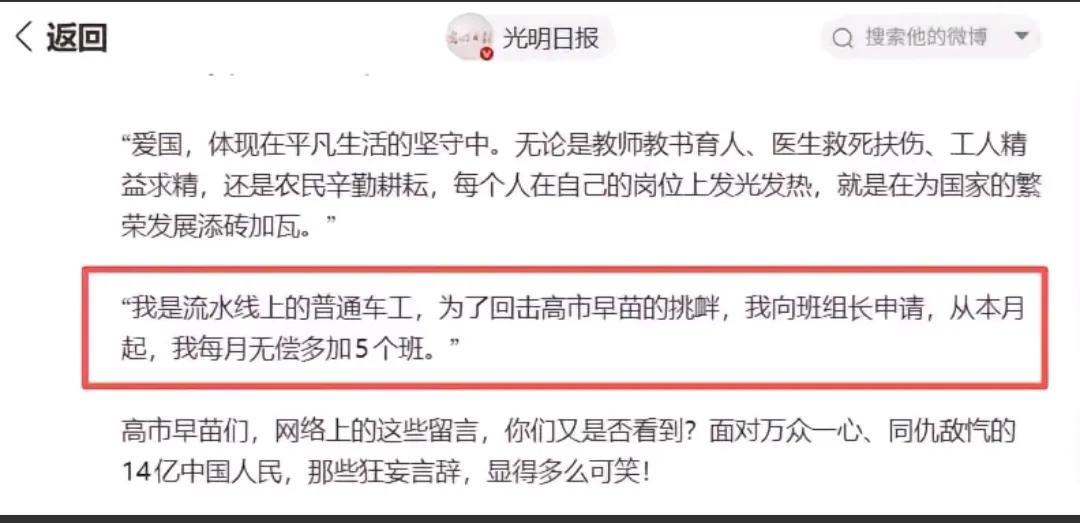

中国人的整体思维水平,还处于前现代时期。 前现代的思维方式,主要有三点特征:一、权威高于逻辑:相信“谁说的”,胜过“为什么”;二、经验高于实验,凭直觉和传统判断,而非数据和证据;三、整体高于个体:更关注群体认同、道德秩序,而不是个体权利与自由。 这些特征在古代社会非常合理——那是维系秩序、避免混乱的手段。但在现代社会,它们往往妨碍理性讨论和创新决策。 近百年来,中国在科技、教育、城市化等方面确实进入了“现代社会”;但在价值观和认知方式上,仍存在明显的“前现代残余”。比如很多人相信“权威=真理”,而非“事实=真理”;喜欢用道德判断代替逻辑分析,比如“你这样说,不爱国”;面对复杂问题,更习惯找“正确立场”,而不是探讨“事实依据”;家庭、学校、职场仍鼓励“服从”“听话”,而不是“质疑”“求证”。 这导致社会表面现代化,但讨论问题的方式仍带着古代的逻辑模式。 为什么会这样呢?一是教育体系重记忆、轻思辨,学生被训练成答题机器,而不是独立思考者;二是社会结构仍强调等级与秩序,权威不容质疑,容易抑制理性讨论;三是信息环境割裂,宣传与事实之间存在落差,民众缺乏检验真伪的习惯;四是文化传统强大,几千年的道德伦理结构,不可能一朝消化。 真正的现代思维,是以证据为基础、以逻辑为工具、以怀疑为动力的。 这不需要人人都当科学家,而是要形成一种社会共识:事实比立场重要,逻辑比情绪重要,质疑比服从更有价值。 当一个社会开始普遍接受“可以质疑权威、可以验证真理”时,它才真正跨过了“前现代”的门槛。 当然,说“中国人整体思维水平处于前现代”,并不是贬低民族智商,也不是说中国人不聪明,而是指出社会心理的阶段性特征。今天的中国,已经在科技、工业、制度建设上全面进入现代社会,但在思维方式上,仍存在巨大断层——身体进入了21世纪,头脑还停留在19世纪。 真正的现代化,不只是高楼大厦和高速铁路,更是认知方式的现代化——敢于质疑、尊重逻辑、信任事实。只有当越来越多的人用理性去思考,而不是用迷信去安慰自己,中国社会才能真正走出“前现代思维”的阴影,进入一个成熟的现代文明阶段。