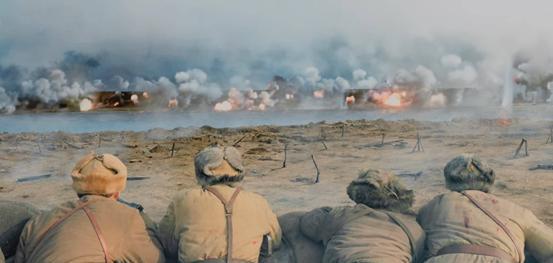

全军唯独三位,被授予中将军衔的副军长是谁? 【1955年9月22日,西山演训场】“副军长也能评上中将?”年轻警卫员悄声嘀咕,站在一旁的老参谋微微一笑,没有回答。 授衔名单公布那天,绝大多数人的目光都盯着军长、纵队司令员,他们理所当然是中将、少将的主角。按当年的职务体系,副军长基本归入副师级,多数对照少将,甚至大校。规则既定,却仍有意外——全军只出现三位例外,他们挂上了亮闪闪的中将肩章。 翻看档案会发现,这三人所属的军,番号并不玄乎:48军、41军、24军。可就是在这些普通序列里,偏偏诞生罕见的副军长中将。原因无他,战功与担当足够硬。 先说48军第一副军长周仁杰。1931年,湖南茶陵青年随红三军团翻山越岭,从山沟里的学生娃,熬成战场上的“拼命三郎”。抗战八年他是团长,解放战争初期升师长,再到辽沈战役前夕接任48军副军长。血战锦州外围时,他顶着炮火往前冲,身边三个警卫轮换倒下,他硬是没退半步。新中国成立后,周仁杰被调进海军,负责基地建设;1955年授予海军中将。同批副军长里,他是唯一跨军种受衔的,将工兵思维带进舰艇时代,让青岛、旅顺码头夜里灯火通明。 周仁杰身边还有一位第二副军长刘转连,同样来自茶陵;不过,他授衔时也是中将,遵照命令改行地方,今天按规定不算“军级副手”范畴,故而常被忽略。有意思的是,48军军长贺晋年只评少将。如果不是历史的麻烦枝节,这位陕北老红军想拿上将也不算高攀。排名倒挂的尴尬,正说明授衔更看个人履历,而非单纯帽子大小。 第二位例外叫胡奇才,湖北红安人。黄麻起义后扛枪,部队里管他叫“小库图佐夫”,讽刺也好夸赞也罢,只因他特别能算计火力与地形。抗战冶源“围点打援”是教科书级别:三面埋伏、一面虚张,半小时吃掉日伪两千人。东北解放,新开岭战役再显神来之笔,一夜换阵地三次,让王牌“千里驹师”憋出内伤。辽沈塔山阻击更是硬仗,胡奇才病榻上刚能下地,林总点名:“守住塔山,胜过十个师。”炮火把山头削低一米,41军和兄弟纵队愣是顶了十昼夜,锦州大门就此锁死。1955年授衔,中将证书递到红安老家,乡亲说:“这家伙果然没白拼命。” 第三位是安徽金寨的皮定均。中原突围是他封神一役。当时皮定均只带一个旅,面对30万国民党重兵,边打边摇摆佯动,成功拖住敌主力,为刘邓大军全身而退争得关键三昼夜。苏中会师后,他升任华东野战军第六纵队副司令员,一路打进孟良崮、莱芜、淮海。渡江战役时,第24军是江南正面梯队,皮定均担任副军长;进杭州,从大桥直插奉化,效率和速度让粟裕直竖大拇指。抗美援朝第五次战役,24军南渡汉江,皮定均那句“死人也要趴住阵地”在炮火声里震得耳膜生疼。功劳簿写满后,授衔中将,后来又掌兰州、福州两大军区。 把三人战史摆在一起,可以发现共性:一是能打硬仗,二是能带队伍打持久仗。副军长的位置夹在军长与师长之间,既要懂全局,也要盯细节;能在此岗位练出真本事,晋衔自然水到渠成。 遗憾的是,“副军长中将”这种组合,此后再难复制。1955年之后,职务体系与军衔慢慢对齐,突出战功授衔逐步收紧,政策更规范,惊喜也更少。对老兵而言,那年秋天是特殊的礼节,更是硝烟生涯的句号;对后辈而言,三个名字提醒大家:战场阶梯不是唯一评价标准,只要战功硬,副字头也能亮出将星。 这一条规律,放在今天依旧不过时。

评论列表