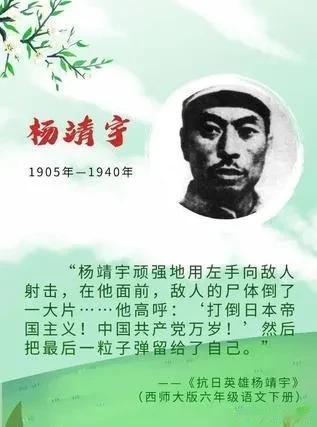

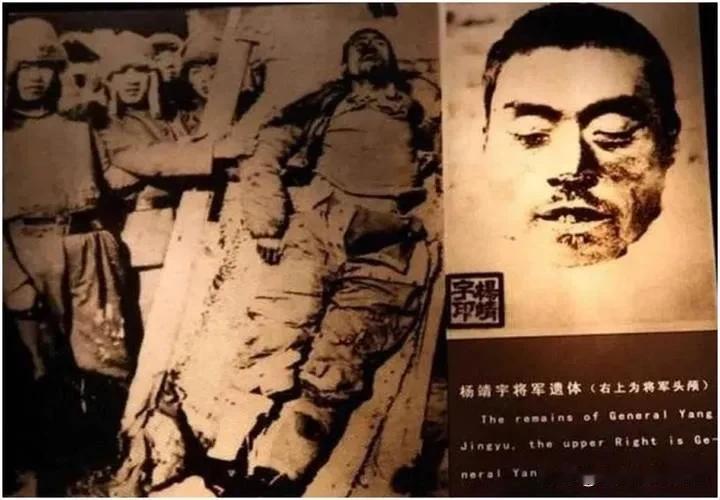

杨靖宇牺牲在1940年2月,杨靖宇牺牲后,陈翰章带着队伍展开过激烈的复仇行动,但是他本人在当年12月被俘牺牲了,双眼已经被剜去了死状极其惨烈,令人不忍重述。牺牲后,烈士躯干后被运回敦化,于1940年12月底被安葬于故乡附近的山坡上。 陈翰章是土生土长的吉林敦化人,打小就跟着祖父在山里劳作,听着长白山里抗金、抗俄的故事长大。他读书时是出了名的倔脾气,老师讲起甲午战争时,他攥着课本把纸都捏出了褶子,后来还偷偷和同学印抗日传单,趁夜贴在县城的城墙上。 1932年,19岁的他刚读完中学,就听说日军占了敦化县城,家里的几亩玉米地被日军的马队踏平,二话不说就报名参加了抗日救国军,连给父母留张字条的时间都没顾上。 进了队伍的陈翰章,凭着识文断字的本事,先做了宣传员,后来跟着队伍打游击,枪林弹雨里摸爬滚打,很快就成了能独当一面的指挥员。 他和杨靖宇的交集,是在东北抗日联军组建后——杨靖宇任第一路军总司令,陈翰章是第三方面军总指挥,两人常在长白山麓的密林中碰头,围着篝火商量战术。杨靖宇总说“小陈脑子活,能打巧仗”,陈翰章也总把杨靖宇的作战经验记在本子上,有空就翻出来琢磨。 1940年2月,杨靖宇牺牲的消息传到陈翰章的营地时,他正带着战士们在雪地里潜伏,准备伏击日军的补给队。听到消息的那一刻,他攥着枪的手青筋暴起,好半天才对着长白山的方向敬了个军礼,当晚就把队伍集合起来,声音哑着说“杨司令没了,咱们得替他接着打,把小鬼子赶出东北去”。 之后的几个月,他带着队伍在镜泊湖、五常等地打了十几场硬仗,端了日军三个哨所,还缴获了两挺重机枪,每次战斗他都冲在最前面,战士们劝他躲躲,他只说“杨司令能在零下四十度的山里扛二十多天,我这点危险算什么”。 可当时的抗日形势已经越来越艰难,日军调集了大批兵力“围剿”抗联,还放火烧了山里的密营,战士们的粮食早就断了,只能靠啃树皮、吃雪水度日。 1940年12月5日,陈翰章带着十几名战士在镜泊湖附近的小沟村被日军包围,他让战士们先突围,自己留下来断后,打光了最后一颗子弹后,被日军扑倒在地。 日军知道他是抗联的指挥员,想从他嘴里套出队伍的下落,先是端来米饭和酒,被他一脚踢翻;又找来翻译劝降,说只要他投降,就能当“满洲国”的官,陈翰章盯着翻译骂“我是中国人,绝不会给小鬼子当狗”。 日军急了,把他绑在村子里的老榆树上,用刀剜了他的双眼,疼得他浑身发抖,却还是咬着牙喊“抗日到底,绝不投降”,直到最后一口气,都没松过一句软话。 日军把他的遗体运到敦化县城示众,想震慑老百姓,可没人敢靠近,只有几个曾受过他帮助的村民,趁夜偷偷用布把他的躯干裹起来,冒着被抓的风险运回了他的故乡。 1940年12月底,村民们在村后的山坡上挖了个土坑,没有棺材,就用家里的粗布床单裹着他,有人偷偷带来了晒干的野菊花,撒在坟头,还有老人对着坟茔磕头,边磕边哭“孩子,你终于回家了”。 那时候没人敢立碑,怕被日军发现,大家就记着坟头的那棵松树,每次上山砍柴,都绕着走,还会悄悄放上几个窝头。 后来新中国成立,政府找到了陈翰章的遗骨,把他迁到了敦化市烈士陵园,还为他立了纪念碑。当年见过他示众的老人,每次去陵园都要带着野菊花,说“当年没条件,现在得让孩子知道,咱没忘了他”。 陈翰章牺牲时才27岁,他原本可以像同龄的年轻人一样,读书、成家、过日子,可他选择了扛枪打仗,选择了在最艰难的时候坚守,哪怕付出双眼被剜的代价,也没丢过中国人的骨气。 杨靖宇和陈翰章,还有无数像他们一样的抗联战士,用血肉之躯在东北的黑土地上筑起了防线。他们的牺牲不是结束,而是像种子一样,埋在这片土地里,长成了后来的和平与安宁。 现在再提起他们,不该只记得“惨烈”,更该记得他们为什么而战——为了家乡不被践踏,为了后人能安稳生活,这份信念,比任何东西都更珍贵。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。