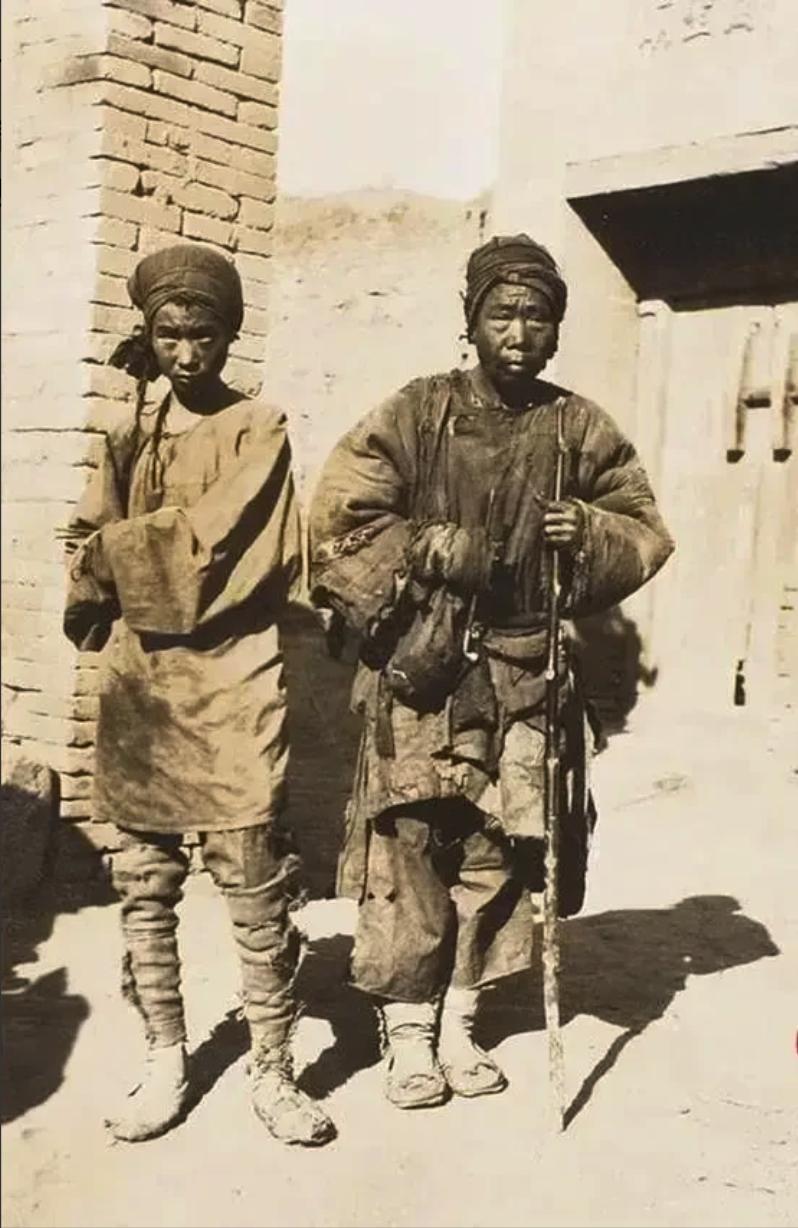

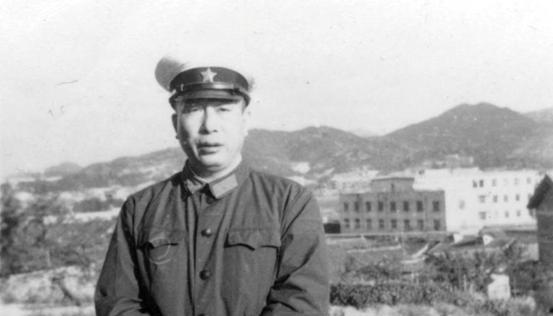

国防部前部长梁光烈曾提出过一番激烈的言论:“晚打不如早打,小打不如大打,打一个,不如拉日本一起打”然而,令世人意想不到的是,这位坚定的发声者,竟于11月12日悄然离世,享年84岁。此时此刻,他的言辞仿佛又在耳边回响。 1940年的四川乡村,炮火声总在夜幕降临时钻进窗棂。 梁光烈攥着父亲磨亮的柴刀,蹲在灶台后听这位老革命讲红军过草地的故事,灶火映着他眼里跳动的光——那是后来支撑他走过无数枪林弹雨的火苗。 18岁那年冬天,他背着母亲连夜纳的布鞋跨过鸭绿江。 火车在震耳的轰鸣中穿行,同车厢的老兵用满是冻疮的手拍他肩膀:"到了那边,枪要握得比命还紧。" 朝鲜的焦土在脚下簌簌作响,敌机掠过头顶时,他亲眼看见身旁的新兵永远倒在了结冰的河床上。 这种切肤之痛,让他后来在每一次战略决策时,都忘不了战争最残酷的模样。 从工兵连的列兵到武汉军区作战部副部长,梁光烈用了20年。 1979年边境硝烟再起时,他在作战地图前站了三天三夜。 面对众人"稳扎稳打"的建议,他指着地图上标注的越军防线:"他们算准我们要打持久战,偏要反着来。" 8天攻克凉山的战绩,让西点军校后来在分析这场战役时,专门收录了他提出的"闪电切割战术"。 1998年夏天,嫩江大堤溃口的消息传到沈阳军区时,梁光烈正患着重感冒。 他抓起雨衣就往机场跑,直升机上草拟的抢险方案,边角被雨水浸得发皱。 在大堤上的40天里,他跟战士们一起扛沙袋,泥浆没到膝盖,饿了就嚼口干硬的压缩饼干。 有记者拍下他凌晨在堤坝上打盹的照片,军帽下露出的白发沾着草屑。 当被问及台海局势时,梁光烈的声音透过麦克风传遍全场:"晚打不如早打,小打不如大打,打一个,不如拉日本一起打。" 这句话后来被收录进多国军事院校的案例库,分析者们发现,这与他早年在朝鲜战场总结的"速战速决"理念一脉相承——不是崇尚战争,而是深知拖延可能付出更大代价。 担任国防部长的5年里,他办公室的灯常常亮到后半夜。 桌面上摊开的海军建设规划图上,密密麻麻标注着他的批注。 那段时间,南海舰队的巡航频次增加了三倍,新型战机列装的速度超出外媒预期。 有次视察军工企业,他摸着新型驱逐舰的甲板问工程师:"能不能再快三个月?" 得到肯定答复后,他笑着说:"国家等不起,咱们就得跑着干。" 退休后整理旧物,梁光烈找出那个在朝鲜战场用过的搪瓷缸。 缸身印着的"保家卫国"四个字早已斑驳,边缘的缺口是当年被弹片划开的。 他摩挲着缺口,想起那个永远留在朝鲜的新兵,想起大堤上并肩扛沙袋的战士,想起国防部记者会上那句掷地有声的话。 这些碎片串起的,是一个军人对国家最朴素的承诺——用一生的坚硬,守护身后的万家灯火。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。