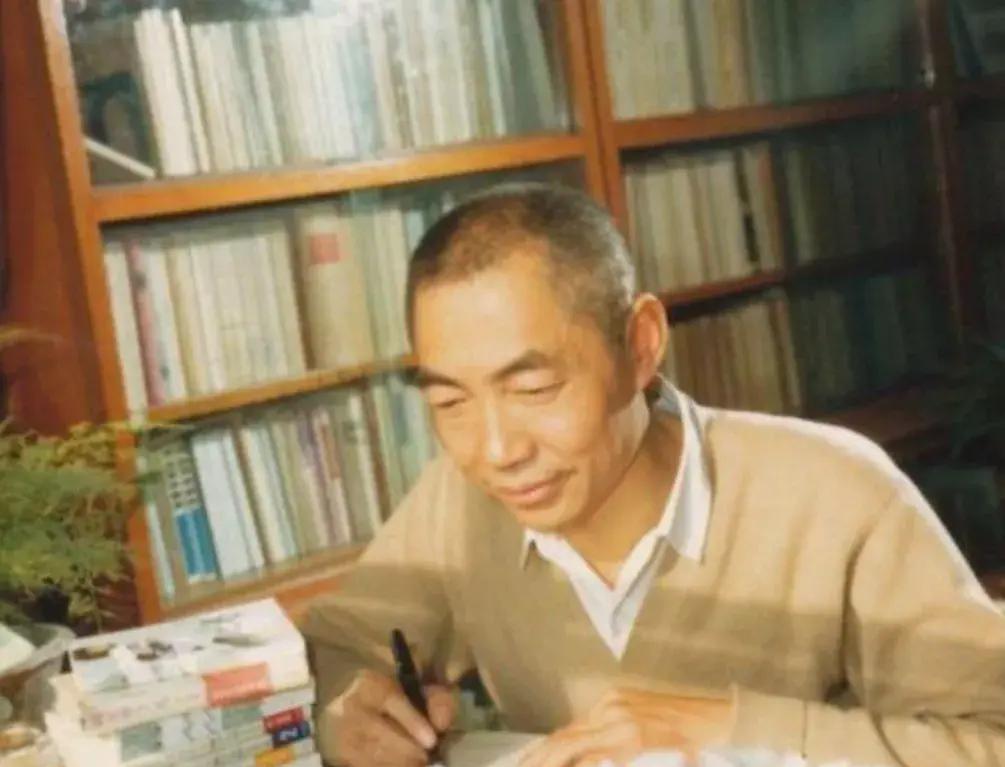

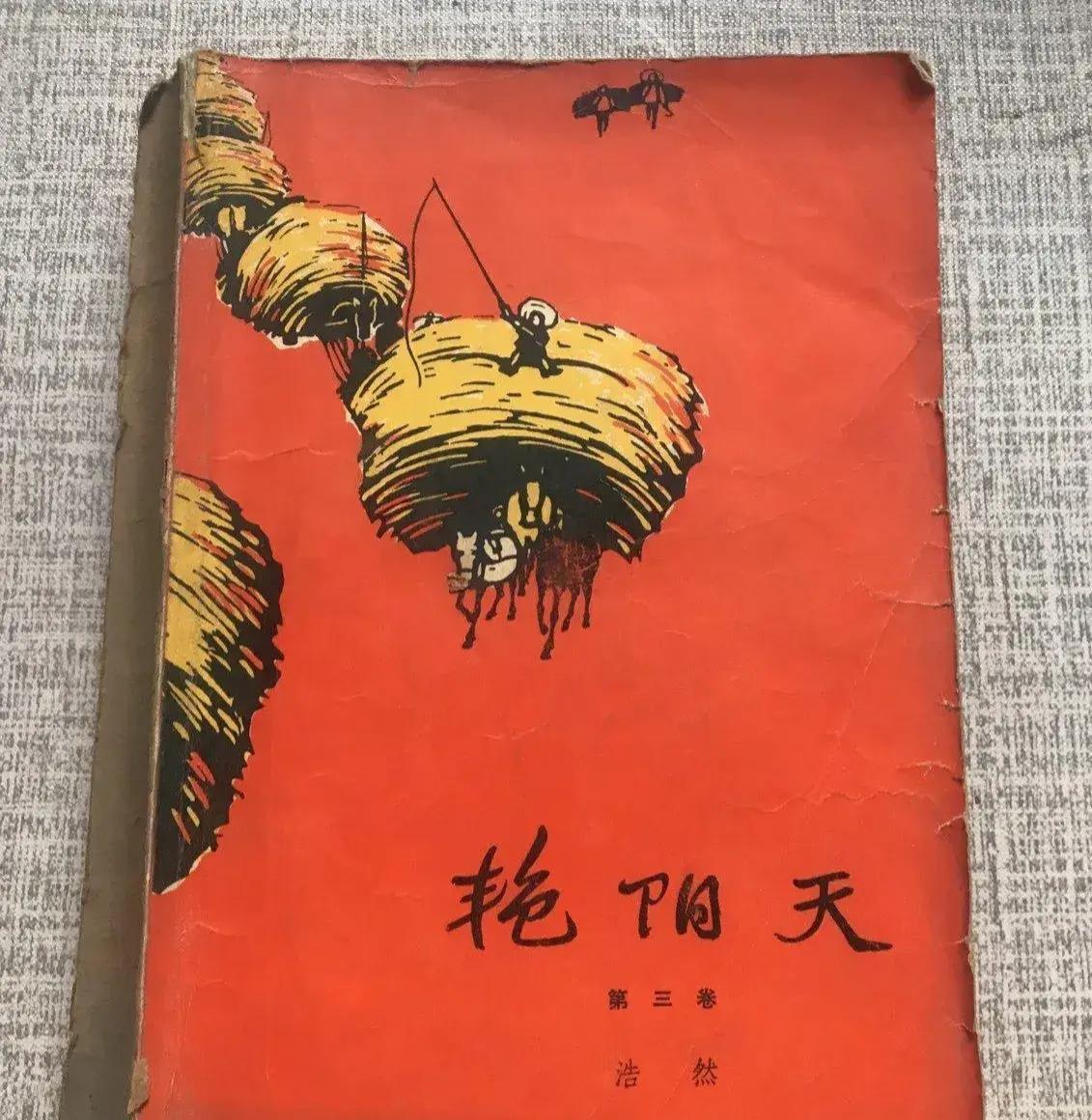

农业合作化真的一无是处吗?浩然直言 “我就是想告诉后人,几千年来单干的农民,是怎样被组织起来的!”,这句直白的表述,恰似一把钥匙,既揭开了他文学创作的核心关切,也映照出特定历史时期农村社会变革的壮阔图景。 从个人经历来看,浩然对 “农民组织化” 的关注源于深刻的生命体验。他出生于河北赵县的贫苦农民家庭,童年时便亲历传统小农经济下农民的脆弱与分散 —— 单干模式下,农户面对天灾、苛捐杂税时往往孤立无援。1948 年家乡解放后,他亲身参与土地改革,目睹农民从 “各顾各” 的单干状态,逐步被组织进互助组、合作社,通过集体力量改善生活、抵御风险。这种从 “散” 到 “聚” 的转变,在他心中留下了不可磨灭的印记。正如他在回忆中所说,“我是农民的儿子,我见过他们单干时的苦,也见过他们组织起来后的劲”,这份亲历感,让 “记录组织化历程” 成为他创作的原生动力。 在文学创作中,浩然将这份关切转化为具体的叙事实践,《金光大道》便是最典型的载体。小说以建国初期农村合作化运动为背景,通过描写农民高大泉带领乡亲们从单干走向互助合作的过程,细致展现了 “组织化” 的推进逻辑:从最初少数先进分子的试探,到克服部分农民的保守思想,再到最终形成集体生产的合力。书中对 “组织化” 细节的刻画极具真实感 —— 比如村民们讨论入社时的激烈争论、集体劳动时的分工协作、面对困难时的共同应对,这些场景并非凭空虚构,而是浩然对农村生活的细致观察与提炼。他曾坦言,创作时 “总想把农民从‘各扫门前雪’到‘抱团过日子’的转变写透”,而《金光大道》正是通过一个个鲜活的人物与故事,完成了对 “农民如何被组织起来” 的文学回答。 从时代意义来看,浩然的这番表达还承载着对历史变革的记录责任。中国农民的 “单干” 传统延续数千年,而建国后的合作化运动,是中国农村生产关系与社会结构的一次根本性变革。在当时的语境下,这一变革不仅关乎经济发展,更关乎国家工业化建设与社会主义制度的巩固。浩然敏锐地意识到这一历史事件的特殊性,他希望通过文学作品,为后人留存下这段独特的历史记忆。 正如他在访谈中所说,“怕后人忘了,几千年来习惯单干的农民,曾有过这样一段‘拧成一股绳’的经历”。尽管如今对合作化运动的评价存在多元视角,但浩然的创作无疑为研究这一历史时期的农村社会变革,提供了一份珍贵的文学史料 —— 它记录了特定时代下农民的思想转变、生活变迁,也反映了当时社会对 “集体化” 的价值认同。 浩然及其作品在文学界引发的评价与争论,犹如一场没有硝烟的战争,从他崭露头角直至今日,始终未曾平息。在不同的历史时期,这些评价与争论呈现出截然不同的面貌,反映出时代的变迁以及文学观念的更迭。 在六七十年代,浩然凭借《艳阳天》《金光大道》等作品,成为了文学界的宠儿,备受赞誉。他的作品以其鲜明的政治立场、宏大的叙事结构以及对农村生活的生动描绘,契合了当时的社会思潮和政治需求,成为了宣传社会主义理念和鼓舞人民斗志的有力武器。《艳阳天》出版后,短时间内便销售数百万册,在读者中引起了巨大的反响,被誉为 “反映农村社会主义革命的史诗性作品” 。浩然也因此成为了那个时代文学界的标志性人物,其创作风格和理念对当时的文学创作产生了深远的影响。 然而,另一些人则对《金光大道》持否定态度。他们认为,这部作品是 “幼稚病” 的产物,书中描写的所谓 “农民的社会主义积极性” 是虚假的、人为的,违反了中国农民的心愿和根本利益 。在艺术表现上,《金光大道》也并无什么成就,概念化的描写、假大空的幸福感、空洞的说教豪言壮语以及诺言式的寓言故事方式,构成了该书的 “精粹” 部分,与其说是在表现合作化运动中中国农民的正确和伟大,不如说是在为特殊历史粉饰、唱赞歌 。 对于经历过六七十年代的读者来说,浩然的作品承载着他们的青春记忆和时代情感。在那个物质匮乏、文化生活相对单调的年代,浩然的作品如同一束光,照亮了他们的精神世界。《艳阳天》《金光大道》中描绘的农村生活场景、农民们的奋斗故事以及对社会主义美好未来的憧憬,让他们产生了强烈的共鸣。这些作品不仅是他们了解外部世界的窗口,更是他们坚定信念、鼓舞斗志的精神支柱。一位当年的读者回忆道:“那时候,我们每天劳作之余,最大的乐趣就是读浩然的小说。他笔下的萧长春、高大泉等人物,就像我们身边的亲人一样,他们的故事让我们感受到了社会主义的力量和温暖,也让我们对未来充满了希望。”