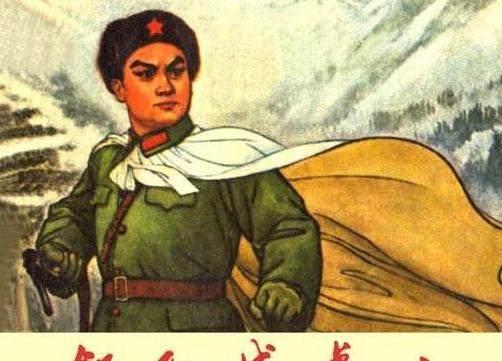

梅葆玖曾毫不客气地说:“一枝独秀”的样板戏,遭到广大受众的厌倦与拒斥,实在是不足为怪的。它们不仅危害艺术创作,也大大挫伤了受众健康的欣赏活动与欣赏心理。艺术欣赏必须建立在自觉自愿、主动接受的心理基础上,才能产生欣赏的愉悦,在愉悦中接受感染,接受教化,从而产生所期待的社会效应。 “样板戏”则把这种欣赏活动搞成强制性的任务,观众像完成任务一样一遍又一遍地去看他们早已看厌了的戏,看完以后还要讨论,写学习心得,还要用样板戏精神指导自己的行动。这种背负着强加给负担的艺术欣赏活动,不仅失去了艺术欣赏的本来意义,而且使观众产生厌倦与拒斥心理。 回想1964 年,全国第一届京剧现代戏观摩演出大会在北京隆重拉开帷幕,这无疑是戏曲发展历程中一个具有里程碑意义的重要事件,成为样板戏发展道路上的关键转折点。此次大会规模宏大,盛况空前,吸引了文化部直属单位和 18 个省、市、自治区的 29 个剧团积极参与。 众多优秀的京剧现代戏剧目在大会上精彩亮相,如上海京剧团演出的《智取威虎山》,以其紧张刺激的剧情、精彩绝伦的武打场面和鲜明的人物形象,展现了京剧在表现现代革命题材方面的独特魅力;中国京剧院演出的《红灯记》,通过讲述一家三代人为革命事业前赴后继的故事,弘扬了伟大的革命精神,其唱词激昂振奋,旋律荡气回肠,给观众留下了极为深刻的印象;山东省京剧团演出的《奇袭白虎团》,生动再现了抗美援朝战争中的激烈战斗场景,演员们精湛的技艺和英勇的表演,让观众仿佛身临其境。 这些剧目在思想性和艺术性上都达到了相当高的水准,为京剧这一古老剧种如何表现现代生活、塑造新时代的人物形象提供了宝贵的经验。它们打破了传统京剧的固有模式,在音乐、唱腔、表演、舞美等方面进行了大胆的创新和探索。在音乐上,融入了现代音乐元素,增强了音乐的表现力和感染力;在表演上,借鉴了话剧、电影等艺术形式的表现手法,使表演更加真实、生动;在舞美设计上,采用了现代的舞台技术和手段,营造出逼真的场景氛围,让观众更好地融入剧情之中。 在京剧的艺术世界里,形式美宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的魅力,为观众带来了无与伦比的审美愉悦。戏曲中的形式美是一种独特的审美对象,它与内容之间虽无直接的关联,却能独立构成一种美的享受。以京剧中的水袖为例,这一独特的表演形式蕴含着丰富的意味。 双袖左右盘舞,那灵动的姿态仿佛是喜悦之情在空气中流淌,让观众能够真切地感受到角色内心的欢愉;背后甩袖,动作干脆有力,将角色的悔恨之情淋漓尽致地展现出来,使观众也能为之动容;抓袖时的果断与专注,则表现出角色正在进行判断,那一瞬间的神情仿佛凝固在舞台上;旦角以袖掩面,轻柔的动作间,羞怯的神态尽显,让人不禁心生怜爱。 这些看似简单的水袖动作,实则凝聚着戏曲演员多年的心血。他们需要经过常年反复的规范性训练,才能精准地掌握其中的要领,从而展现出水袖的形式美 。这种美,是一种技术美,它源于演员对表演技巧的熟练掌握和对艺术的执着追求。 京剧的语言也是其受众广泛的重要原因之一。在形成过程中,京剧汲取了当时的主流戏曲语言 —— 中州音韵的传统,徽班进京后又受到北京方言的影响,使得其语音理解阻力较小。无论是南方人还是北方人,都能够轻松地听懂京剧的唱词和念白,从而更好地理解剧情和欣赏表演。 与昆曲那节奏延缓、缠绵婉转,让人仿佛置身于悠远梦境之中的风格不同,也不同于秦腔一贯的高亢激昂、粗犷豪放,如同激昂的战歌一般震撼人心,京剧的风格特点巧妙地处于两者之间,实现了中和之美。这种中和的风格,使得京剧既具有细腻的情感表达,又不失大气磅礴的气势,更容易贯通南北,受到全国各地观众的喜爱。 地方戏曲虽然具有浓郁的地域文化特色,能够展现当地的风土人情和民俗文化,但也正是这种地域文化限制了它们的传播范围。不同地区的方言、音乐、表演风格等差异较大,使得地方戏曲在跨地域传播时面临着诸多困难。而京剧则凭借其独特的魅力,打破了地域的限制,成为了全国人民共同喜爱的艺术形式。与诗词歌赋、小说等文艺形态相比,戏剧具有独特的现场性与感染性。在京剧表演中,演员们在舞台上的精彩演绎,与观众之间形成了一种直接的互动和情感交流。 观众们能够亲眼目睹演员们的精彩表演,感受到他们的喜怒哀乐,这种现场的感染力是其他文艺形态所无法比拟的。而且,观众在欣赏京剧时,受文学水平的限制较小,无论是文化程度高的知识分子,还是普通的百姓,都能够轻松地欣赏京剧,从中获得乐趣和启发。意识形态在京剧的传递过程中具有立竿见影之效,它能够通过生动的表演,将思想和价值观传递给观众,让观众在欣赏艺术的同时,也能够受到教育和启迪。

建洲

我们大家都喜欢!!!

德道

他有他存在的价值,他不是娘娘腔,为什么会是某些人的眼中钉肉中刺?

用户99xxx56

受众不自觉了吗?你们的北南京昆就受众自觉了?可笑!尔们还互拆呢。身为名家,意识形态及心胸狭隘如此也是恭维了。