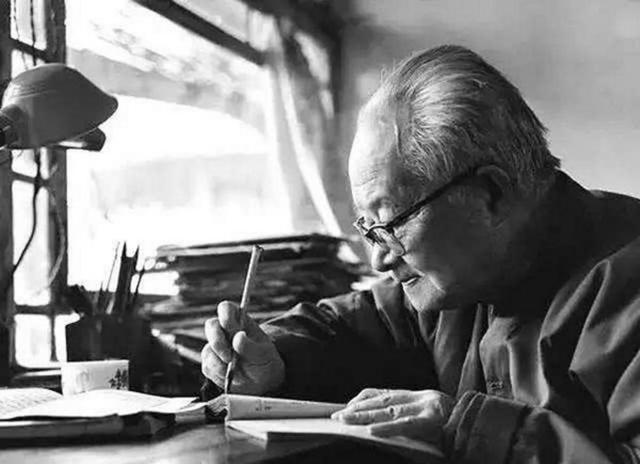

“你昨天逃学被老夫子发现了,夫子说今天要抽背《论语》,不会就要受笞了!” “快,快,告诉我,哪一页,我马上背!”临时抱佛脚的沈从文赶紧拿出书读了起来。 沈从文1902年底生在湖南凤凰县一个军人家里,爷爷是汉族客家人,当过兵,立过功,父亲也在部队混过日子。家里混着苗族和土家族的血统,祖母是苗人,母亲是土家,这让小时候的他接触到各种文化。凤凰县那地方,古城墙围着,沱江边上热闹,街头有苗歌有汉人的买卖声。 他四岁开始认字,六岁进私塾,十二岁上新式小学。家里人想让他好好念书,继承家业,可他对那些死板的经书没啥兴趣,几乎每天都琢磨怎么溜出去玩。一次他藏书包去看木偶戏,看得忘了时间,天黑才回家,父亲气得把他转到别的私塾,那里的先生更严,手里总拿着戒尺。转来转去,他还是老样子,1915年进凤凰县立第二初级小学,半年后又换到城外第一初级小学。 1917年高小毕业前,他又因为贪玩丢了书包,在土地庙找到,先生罚了他,但他成绩慢慢上来了。青少年时,他没继续读书,而是进了湘西靖国联军第二军游击第一支队,在辰州驻防,跟着部队沿沅水走,处理些文书活儿,亲眼见识边境的乱象。这段军旅日子让他接触社会底层,积累了不少人生经验,为后来写作打下基础。他小时候的这些事儿,反映出他不安分的性格,但也锻炼了他的观察力。 沈从文在私塾的日子,逃课是常态,但他记忆力超强,总能应付夫子的检查。他回忆说,小时候那些经书,他不爱死记硬背,而是靠联想记住。比如逃课被罚关禁闭时,他脑子不闲着,总把书里内容和外面见到的东西联系起来,像河边渔民、街上铁匠啥的,这样一想,经文就印脑子里了。 一次夫子抽背《论语》,他前天刚逃了学,同学提醒他赶紧看书,他翻开就背,夫子听着听着眉头皱起,但最后没找到错处,只能让他坐下。同学们都佩服,他自己说这是小聪明。研究记忆的专家也说,联想确实能帮人记东西,像袁文魁讲的定桩法和锁链法,都是用联想串起信息。沈从文没学过这些,但他天生会用,逃课时脑子飞到天边,反倒把书背熟了。 这不光是巧合,还跟他爱好联想有关。私塾教育那时候严,夫子动不动就用藤条罚人,但他从没因为学业挨过大罚。凤凰县的私塾环境简单,学生跪坐念书,他却总想着外面的世界。这段经历让他明白,学习不一定靠死板的方法,活学活用才行。后来他写自传时,提到这些,觉得是童年小聪明帮了他忙。 沈从文的高小毕业后,没走科举路,而是1917年进了军队,在湘西靖国联军干起。那时候他十五岁,部队沿边境走,他扛枪跟着,驻扎辰州,干些杂活儿,见识士兵操练和寨子里的纠纷。1920年底,他去芷江投舅舅,当税员,母亲带妹妹来住,家里卖房钱被骗,他一气之下走了,转到保靖,在陈渠珍部下当书记,抄文书时接触不少书。这段日子让他爱上阅读,脑子转得快。 1922年,他脱下军装,北上北京,火车颠簸几天,到那儿租小屋过日子,冬天冷得蜷缩着。他没正经学历,就在北京大学旁听课,脚步匆忙来回跑。1923年考燕京大学国文班没中,但他不灰心,继续写东西投稿,起初老被退回。1924年,终于在《晨报》上发作品,结识郁达夫,那人帮他忙,给他钱吃饭。徐志摩也邀他聊,鼓励他写下去。 这时候他开始出小说集,像《石子船》,写湘西乡村事儿,笔触细腻。1930年后,他去国立青岛大学教书,课堂上讲课认真。抗日战争时,1937年随北大清华老师撤北平,行李简单,1938年春到昆明,编教科书,十一月当西南联大中文系教授,继续教书写东西。 沈从文在北京定居后,文学路越走越宽,出版《边城》《湘行散记》等,写沅水船夫、苗寨生活,真实接地气。抗日后期,他1946年回北平,继续教书。新中国成立后,他没再写小说,转到中国历史博物馆当研究员,1950年起专注文物,整理古代服饰和器物。 1956年兼故宫织绣顾问,看古衣时仔细研究纹样。1960年发《龙凤艺术》论文,1981年出《中国古代服饰研究》,书稿校对认真。1978年调中国社会科学院历史研究所,继续干研究员。1980年去美国讲学,带箱子观察各地文物。这段日子他低调,专心研究,没卷入其他事儿。 晚年他身体还行,1988年5月在北京家中心脏病发,享年86岁。他的作品影响大,很多人读了觉得湘西活了。他的路从私塾逃课开始,到文物专家结束,靠自学和坚持走出来。这不光是个人事儿,还反映那个时代文人的变化。