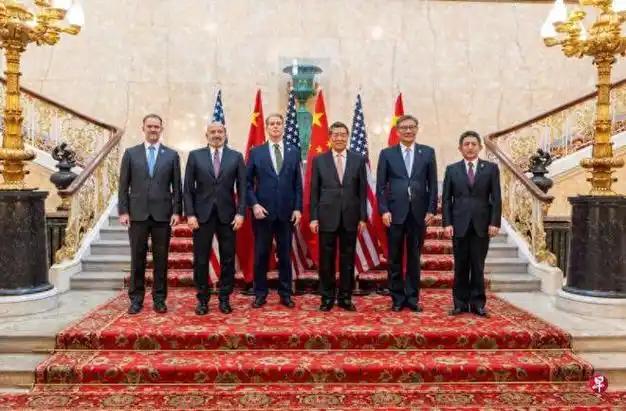

特朗普在深夜的社交平台上突然发帖,一句“中国正担心大豆短缺”瞬间引爆全球关注。他紧接着保证“美国农民的大豆最优质”,甚至抛出“订单翻四倍就能减少贸易逆差”的诱人承诺。 这番喊话像一颗石子投入平静湖面,激起层层涟漪,让人不禁好奇:这位曾经的贸易战强硬派,为何此刻如此急切地向中国示好?背后藏着怎样的故事? 特朗普的帖子并非空穴来风。他提到中国的大豆短缺问题,这并非危言耸听。中国作为全球最大大豆进口国,国内生产形势一直备受关注。东北产区农田墒情适宜,水热条件利于大豆开花结荚;华北主产区气候也适宜,大豆生长正常;湖北早熟大豆已开始收获。 但整体供需仍紧张,农业农村部预测8月形势与上月一致,显示中国大豆市场依赖进口的现实。特朗普抓住这一点,强调美国大豆的优质性,试图以此打动中国买家。他甚至承诺订单翻倍就能显著缩小贸易逆差,这听起来像是一场豪赌,赌的是中国会“不计前嫌”回心转意。 回顾中美贸易历程,这番喊话显得尤为戏剧性。过去几年,两国贸易战打得如火如荼,关税加征成为常态。2022年,中美商品贸易额却创下年度最高纪录,美国对华出口商品达到峰值,对华进口仅次于2018年的历史高点。美元走强推高了美国贸易逆差,让贸易平衡问题雪上加霜。 去年,美国从中国进口的份额从2019年的18.4%下降到17.1%,而中国从美国进口的份额从5.9%小幅上升至6.5%。这些数字背后,是两国经济深度交织又充满张力的现实。特朗普的转变,或许正是看到了这些数据背后的机遇——中国市场的潜力不容小觑。 关税问题一直是中美关系的绊脚石。今年8月12日,中美斯德哥尔摩经贸会谈达成联合声明,暂停实施相互24%的关税90天,同时保留剩余10%的关税。这并非最终解决方案,更像是一次喘息机会。 会谈期间,双方在90天暂缓期到期前举行了第三场经贸磋商,试图在不确定性增强的全球贸易环境中寻找出路。特朗普的喊话,可能是在为后续谈判铺路,试探中国的反应。他深夜发帖的举动,透露出一种紧迫感,仿佛在说:时间不等人,美国农民等不起。 美国农业的困境是特朗普转变的关键推手。贸易战期间,美国农民深受其害,大豆出口受阻,库存积压。特朗普从曾经的贸易战发起者,变成如今的主动求助者,这种角色转换充满无奈。他声称“美国农民可以快速向中国供应大豆”,试图用效率和品质打动中国。 但订单翻四倍的承诺,更像是一张空头支票——贸易逆差问题复杂,单靠大豆订单难以根治。美国农业界对此反应复杂,既期待中国市场开放,又担心历史重演。这背后,是经济压力下的政治博弈,特朗普的喊话或许只是冰山一角,更多暗流在涌动。 中国大豆市场的动态也为这场喊话增添了变数。国内生产虽稳定,但需求旺盛,进口依赖度高。特朗普的优质大豆承诺,能否打动中国买家?未来几个月的经贸会谈将揭晓答案。 中美双方在关税暂缓期内的互动,可能决定大豆贸易的走向。特朗普的帖子,像是一封公开信,邀请中国重启合作大门。 但历史伤痕未愈,信任重建不易。这场喊话会否成为转折点,还是昙花一现?全球目光聚焦于此,等待下一幕上演。 对此,大家怎么看?