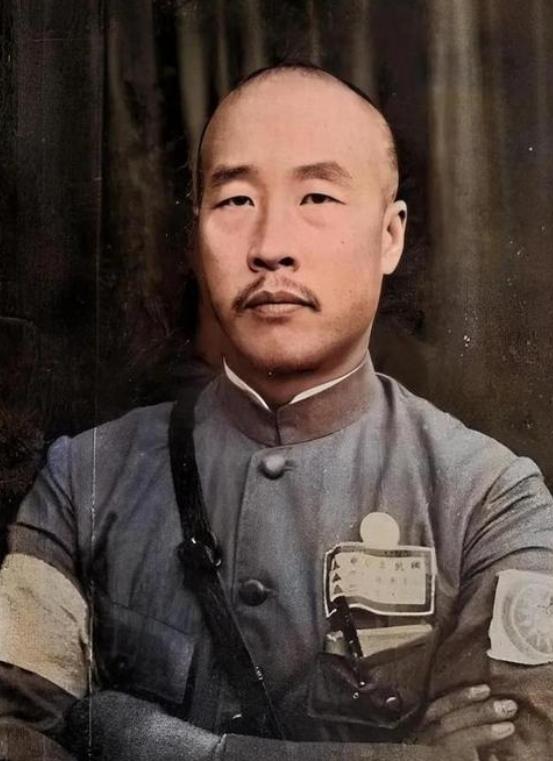

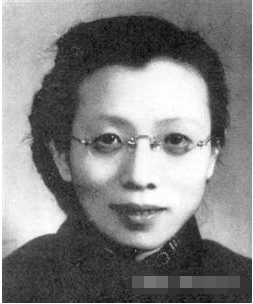

1950年,台湾一名女地下党在宿舍被捕,临走前祈求,让她拿件衣服,敌人轻蔑的答应,随后,她在阳台取下一件旗袍,谁料她这个举动,让敌人追悔莫及...... 多年后,当年参与抓捕的特务在回忆录里写:“那旗袍叠得方方正正,我们翻了三遍,没找到任何东西,可后来才知道,针脚里藏着我们找了半年的名单。” 这件旗袍的主人,叫萧明华。1982年,北京八宝山革命烈士陵园多了块特殊的墓碑,碑上没有姓名,只有三个烫金大字——“归来兮”。 送葬队伍里,头发花白的朱芳春捧着骨灰盒,手指一遍遍摩挲着碑石,他想起1948年那个秋天,在北平师范大学的宿舍里,这个26岁的姑娘接过《新民主主义论》时,眼里的光比台灯还亮。 那时的萧明华,本是文坛冉冉升起的新星。国立女子师范学院的校园里,她的散文常被贴在布告栏上,《黄河》月刊主编谢冰莹不止一次对人说:“萧明华的笔,能写出中国的骨头。” 可1946年冬天,北平街头的寒风撕碎了她的文学梦。美军士兵强奸女学生的消息传来,报纸上“证据不足,遣返回国”的字眼像针,扎得她一夜没睡。 她把刚写完的小说稿揉成一团,对朱芳春说:“笔杆子打不倒侵略者,我要拿能真刀真枪救国的武器。” 1947年9月,组织找她谈话,问她愿不愿意做情报工作。“危险吗?”她抬头问,眼里没有丝毫犹豫。 得到肯定答复后,她笑了:“早就想好了,能为革命死,比写一辈子风花雪月值。”朱芳春后来回忆,那天她在入党申请书上签名时,钢笔水洇透了纸背,像滴落在宣纸上的血。 1948年初,恩师台静农邀她去台湾教书,这正是打入敌后的机会。出发前,她突然放弃毕业典礼,买了张去浙江的火车票。母亲在门口接她时,发现女儿瘦了,可眼里的光没变。 那几天,她帮母亲缝补衣服,陪父亲下棋,绝口不提去台湾的事。 临走前夜,她把从小到大的照片仔细收好,在背面写下“华宝不孝,勿念”——“华宝”是家人对她的昵称,这三个字,成了她留给亲人最后的话。 到了台湾,师范学院的讲台成了她的伪装。学生们爱听她讲《楚辞》,说她讲“路漫漫其修远兮”时,语气里有股不服输的劲。 没人知道,她的教案夹里藏着密写药水,宿舍抽屉深处,锁着军舰部署图的草图。1948年秋天,朱芳春化名“于非”来台,两人假扮夫妻,租了间带阳台的房子。 他们约定:晾衣杆上挂着衣服,说明安全;空着,就是陷阱。那件后来被她取下的旗袍,常挂在最显眼的位置,蓝布底,滚着细白边,是她亲手缝制的,针脚比教案上的字迹还工整。 1949年冬天,解放军解放南京的消息传到台湾,组织下令“不惜一切代价获取军事情报”。萧明华白天给学生批改作业,晚上就在灯下用密写液工作。 她把情报写在《唐诗选》的空白处,再让交通员夹在行李里带走。短短两个月,六批情报送回大陆,其中关于舟山群岛布防的细节,直接帮解放军减少了伤亡。 有次交通员被捕,她急得整夜没睡,直到看到阳台晾衣杆上的旗袍还在——那是“于非”发来的安全信号,她才敢重新动笔。 1950年2月6日深夜,敲门声打破了平静。萧明华被押着往外走时,突然停住:“天冷,让我拿件衣服。”敌人冷笑,觉得一个女教师翻不出花样。 她走到阳台,摘下那件蓝布旗袍,慢慢叠好,抱在怀里。后来他们才知道,旗袍夹层里缝着20多名同志的名单,针脚密得像密码,没人能看出破绽。 狱中五个月,她没吐露一个字。难友们说,她总在缝衣服,把囚服的破洞补得整整齐齐,说“衣服要体面,人更要体面”。 11月8日凌晨,她知道最后的时刻到了,给三哥写了封信:“别为我哭,我是为信仰死的,值得。”行刑前,她整理好头发,对刽子手说:“让我面向大陆。” 朱芳春带着情报逃回大陆时,口袋里揣着萧明华缝的布片,上面是她用胭脂写的“保重”。他后来成了隐蔽战线的前辈,却总在深夜摩挲那块布片,说:“她本可以当作家,却选了最险的路。” 1980年,台湾方面松动,有人找到萧明华的遗骨,发现她的指甲缝里还嵌着旗袍的布丝。 1982年迁葬那天,八宝山的松柏绿得发亮,朱芳春写下“归来兮”三个字,碑石上的刻痕,深得像她当年缝旗袍的针脚。 如今再看那件旗袍的故事,才懂敌人追悔的,不只是没找到名单。 他们以为能摧毁一个人的信仰,却没料到,一件衣服里藏着的勇气,比子弹更有力量。 萧明华用28年的人生证明:真正的革命者,从来不是天生的勇士,而是在抉择的瞬间,敢把个人生死,缝进时代的针脚里。 信源:《红色情报员》 萧明华——共产党员网