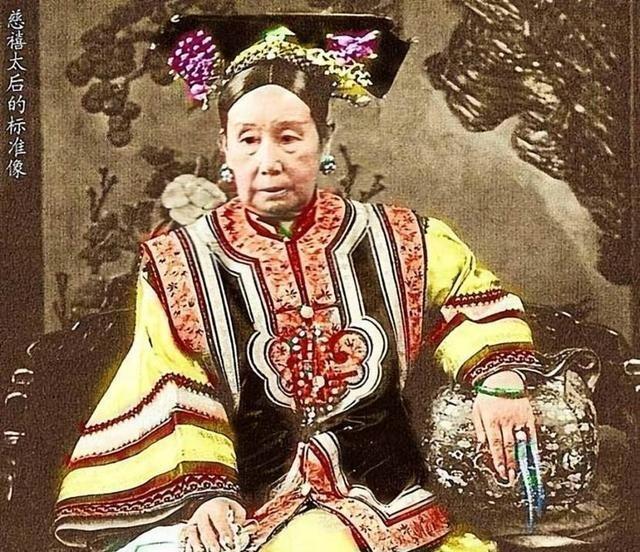

一天,44岁慈安太后正在批阅奏折。突然,她感觉全身发热,呼吸急促,这时一个太监走进房间,慈安赶紧双手扶着桌子用力站起来,踉跄着走到太监面前扑通跪下磕头,太监见状,顿时吓得魂不附体,也连忙跪下大声疾呼:“太后,您清醒一下!” 养心殿的檀香在那一刻仿佛凝固了,太监捧着拂尘的手抖得像秋风里的枯叶。他看着平日里端坐在明黄色帐幔后的太后,此刻发髻散乱,明黄吉服的下摆沾着地上的灰,额头磕在金砖上发出闷响,一下,又一下,像是要把什么沉重的东西磕进地里。 “太后!您这是要折杀奴才啊!”太监的声音劈了叉,他想扶,又不敢碰那颤抖的肩膀。殿外的蝉鸣突然聒噪起来,撞得窗纸嗡嗡作响,衬得殿内的死寂越发瘆人。慈安的嘴唇翕动着,热气从她喉咙里喷出来,带着一股奇怪的甜腥气,像夏日午后腐坏的花蜜。 “去……去叫李莲英……”她的指甲抠进太监的袖口,力道大得吓人。那太监这才反应过来,连滚带爬地往外冲,鞋底子在金砖上打滑,差点撞翻门口的铜鹤香炉。 等李莲英带着太医跌跌撞撞进来时,慈安已经瘫在地上了。她仰着头,眼睛瞪得滚圆,望着梁上的金龙藻井,嘴角挂着白沫。李莲英心里咯噔一下——这模样,像极了当年咸丰爷驾崩前的样子。他赶紧让人铺毡子,又指挥着太医诊脉,自己背过身去抹了把脸,再转过来时,脸上已堆起惯常的谦卑笑容,只是眼角的抽搐藏不住。 太医的手指搭在慈安腕上,脸色一点点变得煞白。他哆哆嗦嗦地开了方子,朱砂写的字迹歪歪扭扭,像条受惊的蛇。李莲英瞥了一眼,当归、人参、附子……都是些固本培元的药,可这方子开得跟没开一样,明摆着是不敢说真话。 消息像长了翅膀,一下午就传遍了紫禁城。各宫的主子们借着请安的由头往养心殿跑,却都被李莲英拦在廊下。“太后只是着了点暑气,静养着呢。”他笑眯眯地应付,可那双眼珠子转得飞快,谁都看得出不对劲。 傍晚时分,慈安突然清醒了片刻。她抓着守在旁边的皇后的手,气若游丝地说:“匣子……先帝的匣子……”皇后愣了愣,猛地想起二十年前咸丰爷临终前,确实给慈安留过一个锦匣,说是若慈禧有不轨之举,便打开示众。可这些年风平浪静,谁都快忘了这回事。 “在……在臣妾这儿收着呢。”皇后的声音发颤。慈安点点头,又昏了过去。这一次,她再也没醒过来。 第二天清晨,内务府的人抬着棺木进养心殿时,檐角的铜铃被风吹得叮当作响。李莲英站在台阶上,看着宫女们把慈安生前最爱吃的杏仁酥收进炭火盆,火苗舔着纸包,发出细碎的噼啪声。他突然想起昨天太后磕头时,发髻上掉下来的那支东珠簪子,此刻正躺在金砖的缝隙里,被晨光照得发亮,像一滴凝固的泪。 宫里的人都在悄悄议论,说太后走得蹊跷。有人说前几日见慈禧去钟粹宫送过一碟茯苓饼,也有人说慈安近来总念叨心口发闷。可这些话传到最后,都变成了一声叹息。毕竟,在这红墙里,太多人的生死,都像檐角的铃音,响过就散了。 只是那支东珠簪子,后来被一个小太监捡去,偷偷藏在枕头下。夜里做梦,总梦见太后穿着明黄吉服,在空无一人的大殿里,一下一下地磕头,金砖上的回声,比殿外的雷声还要响。 这场突如其来的死亡,最终成了清宫档案里“偶感微疴,遽尔宾天”的寥寥数语。可那些在红墙阴影里流转的揣测,那些藏在锦匣与药汤里的秘密,却像殿角的青苔,在岁月里悄悄蔓延,成了后人翻不完的谜团。