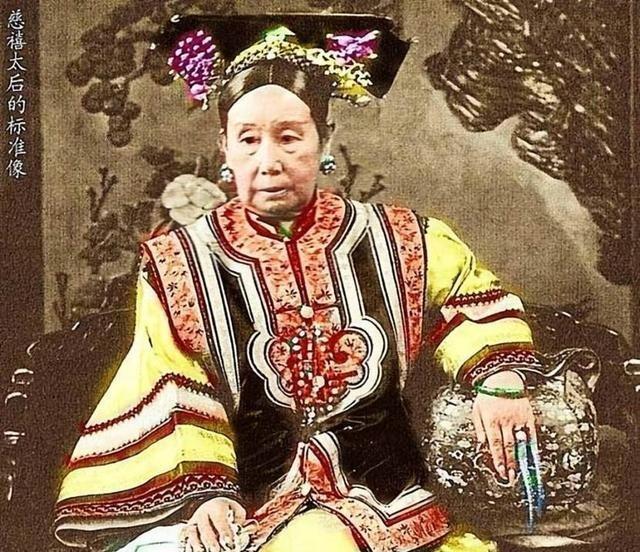

慈禧临死前一刻,太监看她马上不行了,赶紧给她喝了一碗海龟汤,吊着最后一口气,紧接着慈禧就封年仅3岁的溥仪当皇帝,随即死了,太监就拿出夜明珠含在她的嘴里,最后蒙上一块白布,一群法师跑进房间里吹鼓奏乐。 传闻里,李莲英为了让老佛爷撑着立完皇帝,费尽心思搞来千年海龟,文火慢炖,一勺一勺地喂。喝下去,慈禧果然回光返照,完成了最后的权力交接。 可咱翻开故宫里那堆发了黄的《太医院脉案》,从光绪三十四年十月初十慈禧病重,到二十二日驾崩,御医开的方子记的清清楚楚,来来回回就是“健脾益气”“人参白术”这些东西,连个王八壳子都没见着。压根没有什么海龟汤,那就是一碗彻头彻尾的“安慰剂”。 那慈禧吊着的那口气是哪来的?是她心里那股对权力的执念撑着的。她比谁都清楚,自己一闭眼,这紫禁城里得乱成什么样。光绪帝刚死(而且死得蹊奇),朝堂内外人心惶惶,各路王公大臣哪个不是虎视眈眈?她必须在咽气之前,把继承人的事安排得明明白白,而且,这个人必须是她叶赫那拉氏能控制的人。 所以,选谁?选一个三岁的奶娃娃溥仪。为啥?因为他小,好控制。他爹载沣,是个相对懦弱的王爷,能当个摄政王,但翻不了天。这盘棋,慈禧在病床上算得清清楚楚。 溥仪的父亲载沣在日记里写得明白:“二十一日酉刻,召见于仪鸾殿,面承懿旨,立溥仪为嗣皇帝”。头天下午五点到七点,该定的事全都定了。第二天慈禧才死。所以,那碗“汤”的真正作用,不是续命,而是演戏。它要给外界制造一个“太后精神尚可,仍能主事”的假象,震慑那些有二心的人。 那个塞进嘴里的夜明珠,传得更神。说那珠子有鸽子蛋那么大,黑夜里能照亮头发丝,塞进嘴里能保肉身不腐。这故事流传最广的版本,来自1928年盗了清东陵的军阀孙殿英。他撬开慈禧的棺材,从她嘴里掏出了这颗珠子,然后到处跟人吹嘘这珠子的神奇。 老百姓一听,更来劲了:“瞧瞧这老妖婆,死了都要贪!” 可实际上呢?根据《清实录》和《内务府档》这些官方记录,随葬品清单里确实有大量的奇珍异宝,但这颗珠子也就是众多陪葬品之一,根本没有什么“临终急塞保不腐”的神秘仪式。至于“肉身不腐”,那更是无稽之談,孙殿英打开棺材时,慈禧的尸身早就腐烂不堪了。 咱们老百姓,有时候容易被这些“猎奇”的细节吸引,光盯着一颗珠子骂她贪。但这简直是捡了芝麻丢了西瓜。一颗夜明珠的价值,跟她生前挥霍的国家财富相比,连九牛一毛都算不上。 甲午海战,前线的北洋水师连炮弹都凑不齐,为什么?因为她老人家要过六十大寿,直接从海军经费里挪走了三千万两白银,在颐和园里修园子、建那艘著名的“石舫”。石头做的船,能开到海上去打仗吗?她宫里头,什么翡翠西瓜、玉石白菜,堆得跟小山似的,这些钱,哪一分不是从老百姓身上刮来的民脂民膏? 在今天回看,我们对这种系统性的腐败有了更深的认识。这已经不是个人贪婪的问题,而是一个僵化腐朽的制度,让最高统治者可以肆无忌惮地将国家利益等同于个人私欲。夜明珠的故事,只是民众对这种滔天贪腐一种具象化的、朴素的愤怒表达。大家恨的不是那颗珠子,而是那艘永远开不动的石舫,是甲午海战里打不响的炮弹,是那个宁赠友邦、不予家奴的腐朽王朝。 最后这个“法师吹鼓奏乐”的段子,是最荒诞的。 说慈禧一死,寝殿里就冲进一帮法师,唢呐锣鼓敲得震天响,说这是“吉祥乐”,能为老佛爷的升天之路压惊开道,把一个国丧搞得像办喜事。 这可能吗?当然不可能。《大清会典》里对皇家丧仪的规矩,细致到了每一声钟、每一段哀乐,庄严肃穆是第一要务。内务府的档案也写得明明白白,一切都是“按定制行”。 那老百姓为什么要编这么个离谱的故事? 因为,在大家眼里,大清朝最后的权力交接,本身就是一场比法师闹丧更荒唐的闹剧。 三岁的溥仪被抱上太和殿的龙椅,面对着底下黑压压跪倒一片的文武百官,吓得哇哇大哭,一个劲地喊“我要回家!”他爹载沣,那个所谓的摄政王,一边死死按住他,一边哄着说:“别哭,别哭,快完了,快完了!” “快完了”!这三个字,从堂堂摄政王嘴里说出来,成了整个大清朝最后的谶语。一个国家的最高权力交,弄得跟哄孩子打针一样。这种深入骨髓的荒诞感,不比法师吹唢呐更魔幻吗? 所以,老百姓编的不是法师,是他们亲眼所见的、真真切切的“王朝末日景象”。那唢呐声,吹的不是吉祥,是送终的哀乐,是为这个病入膏肓的帝国,奏响的最后一曲滑稽的挽歌。