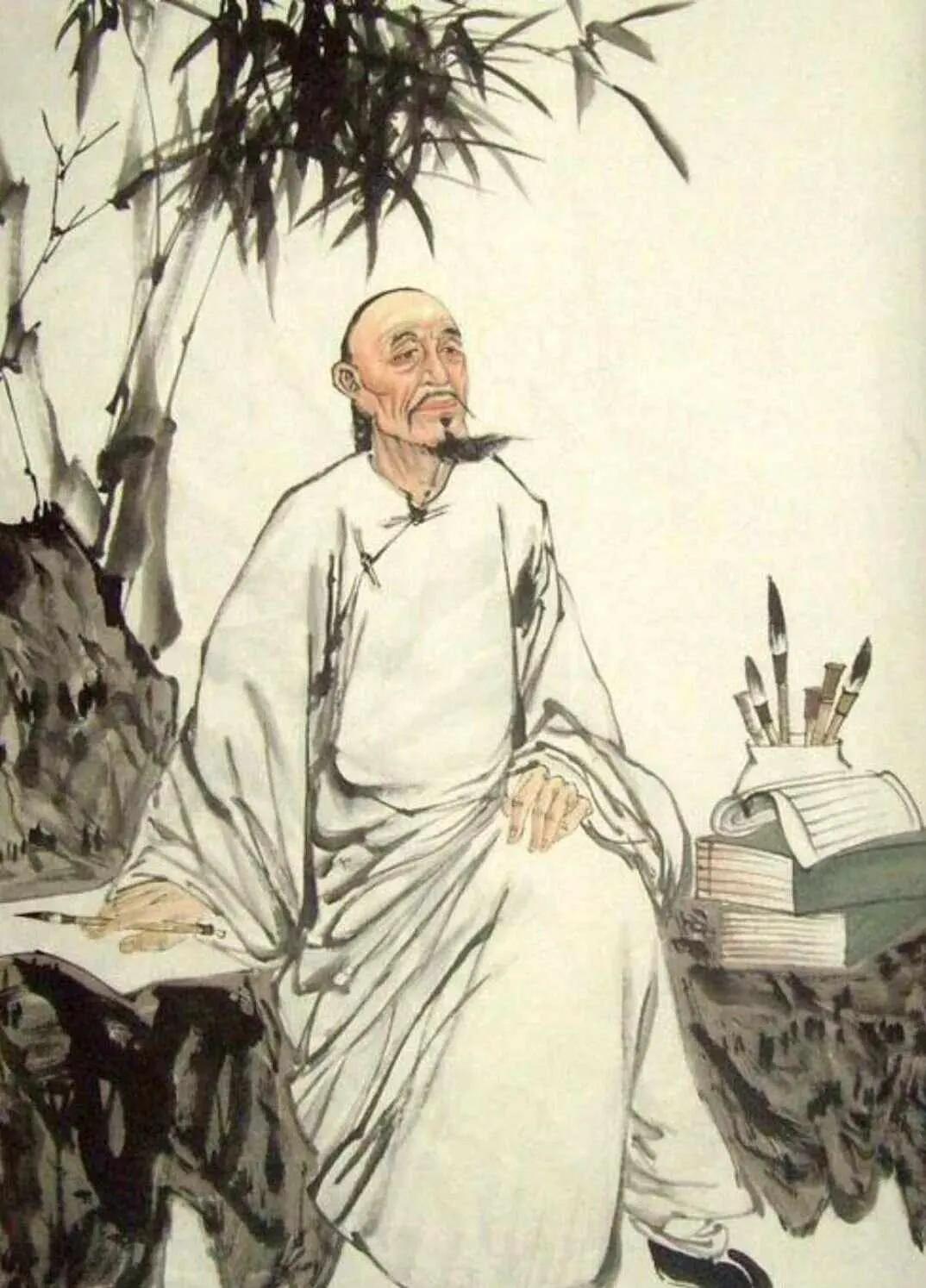

1966年,一群红卫兵打着“打倒鬼神论”的口号挖了蒲松龄的墓!打开棺椁后,发现棺内合葬一男一女,陪葬的只有一部已经碳化的书籍,不见金银寒酸至极! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1966年8月,山东淄川蒲家庄的后山上,一群红卫兵扛着铁锹冲进了蒲松龄的墓地,他们喊着“打倒鬼神论”的口号,声势浩大。 墓园并不大,藏在老松树与柏树之间,墓地的一角是蒲松龄与其夫人刘氏的合葬处,四周安静而荒凉。 这些红卫兵并不是为了祭奠而来,他们认定这个写鬼写狐的老文人,是传播封建迷信的代表,还觉得坟里也许藏着金银财宝或其他“封建罪证”。 他们先是把墓前的石碑推倒,青石断裂,碎块散落一地,接着在土堆一侧开了个洞,几个人钻了进去,墓室内十分狭小,他们用手电筒一照,发现里面摆着一口陈旧的棺木。 棺材板被撬开后,两个骨架静静地躺着,一男一女,被褥早已腐烂,尸骨裸露在灰尘中,没有绸缎,没有珠宝,棺中唯一引人注目的,是一叠已经碳化发黑的纸页,压在男性遗骸的头骨下方。 有人用脚踢开那团纸灰,纸屑一下子散开,随着山风飘向墓外,没有人细看那是什么书,只是骂了句“穷酸鬼”,便将破碎的陪葬物一股脑掏出来扔在地上。 陪葬品不多,是四枚刻着“蒲松龄印”“聊斋”等字样的石印,一个已经断成三截的铜烟袋,一只变形的锡酒壶,一串念珠,一只耳勺,还有一个残旧的油灯,尽是些日常用的旧物。 红卫兵们大失所望,本以为会挖出值钱的宝贝,结果连像样的衣物都没有,气得甩手离开。 当天夜里,蒲松龄故居管理委员会的几名工作人员得知消息后赶到墓地,在月色下把散落的物件一一捡起,小心包好送回保存,多年后,这些遗物被陈列在蒲松龄纪念馆里,成为少数留下来的实物见证。 挖掘事件过去十几年后,1980年,文物部门对蒲松龄墓进行了抢救性清理,在墓穴内重新发现了残留的印章、烟具和部分碎裂的书稿,经鉴定,那些印章确属清代原物,刻工规整,字体端正。 碳化的书稿早已无法翻动,有人推测可能是蒲松龄生前使用的文稿,也有人怀疑,那是一部署名“西周生”的长篇小说《醒世姻缘传》的早期刻本,因为其中大量内容与蒲松龄的语言风格、生活经验高度相似。 但由于书页已破损严重,这一说法一直未能被证实,蒲松龄一生清苦,19岁考中秀才后,屡次乡试不中,终其一生未能中举,只得靠给人当私塾先生糊口。 他长期在本地富户家中教书,生活拮据,经常靠学生送的粮食度日,他在诗中多次写过“家无隔夜粮”,也说过“破衣不御寒”,这样的生活维持了几十年。 即便如此,他仍坚持写作,收集各地的民间故事,花了四十多年写成《聊斋志异》,书中写的全是鬼狐精怪,实则影射世间百态。 《聊斋》里频繁出现“官”、“冤”、“贪”等字,有学者统计,“官”字出现了一千六百多次,“冤”字三百七十多次,讽刺权贵,抨击不公,是书中最鲜明的主题之一。 这部作品后来多次被改编成电影、电视剧,成为中国古代小说中影响最深远的代表之一。 1980年,蒲松龄故居被列为全国重点文物保护单位,墓碑也重新立起,那块当年被推倒的碑,碎片至今仍保存着。 蒲松龄墓被挖,不仅破坏了一位文人的清净之地,也让一段本可能被验证的文学史谜团随风而散。 陪葬的那部书,到底是《聊斋志异》的手稿,还是另一部署名他人的小说,至今无从确认,失去的不只是书,更是一段可能改写文学史的线索。 一位寒门书生,用一生记录世间人情冷暖,他没留下金银财宝,也没留下功名利禄,却留下了四百多个故事,和那一团最终随风飘散的黑灰。 这灰飞烟灭的瞬间,埋藏的也许不是一段记忆,而是一位文人最真实的遗产——笔墨与信念。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:灯塔党建——在线文化山东丨为百姓执笔