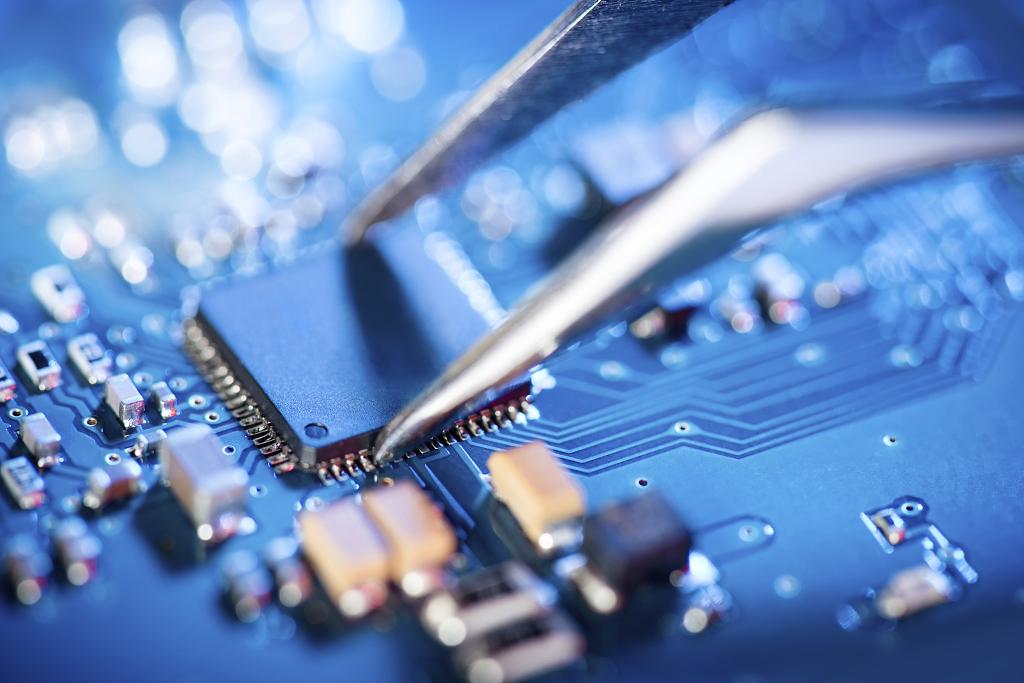

美国犯了两次错,一次是芯片,一次是美元!芯片的后遗症现在已经开始了,美元嘛,按理说现在也应该出现严重症状了,但是中国还没准备好,中国在全球货币代替的位置上,可能比芯片崛起的差距还要大! 根据国家统计局数据,2024 年中国芯片产量达到 4514.2 亿颗,同比激增 22.2%,全产业链产值突破 2100 亿美元,全球市场份额升至 15%。 尤其在成熟制程领域,中国以 34% 的份额成为全球最大供应方,中芯国际更是跃居全球第三大晶圆代工厂。 这种突破并非偶然 —— 当美国试图通过《芯片安全法案》限制技术出口时,中国直接将法案变成了 “取证工具”。 2025 年 6 月,国家网信办约谈英伟达,要求其提交 H20 芯片的完整设计图和供应链合规证明,这种 “以彼之矛攻彼之盾” 的操作,让美国企业陷入两难:要么自证清白承担数亿美元检测成本,要么失去中国这个全球最大半导体消费市场。 再看美元霸权,这个曾经被视为 “永不沉没的航母” 正遭遇结构性挑战。2024 年人民币跨境结算量达 64.1 万亿元,同比增长 22.5%,在全球支付市场的份额升至 4.2%,稳居第四大支付货币。 更值得关注的是,中国与 32 个国家签署的货币互换协议总规模已达 4.3 万亿元,仅 2024 年二季度,境外央行动用人民币余额就超过 1000 亿元,而同期中国持有的美债规模降至 8000 亿美元以下,创近 15 年新低。 这种 “去美元化” 趋势在东盟表现尤为明显:越南、泰国等国与中国的贸易中,人民币结算比例已从 2020 年的 12% 提升至 2024 年的 38%,连菲律宾香蕉出口商也开始要求用人民币结算以规避汇率风险。 人民币在跨境贸易融资中的份额已达 5.5%,超过欧元成为全球第三大融资货币,但美元仍占据全球外汇储备的 59%,在能源、粮食等战略物资定价中保持垄断地位。 这种差距在数字货币领域同样显著:虽然数字人民币已在 26 个国家试点,但全球稳定币市场仍由 USDT、USDC 等美元锚定产品主导,其市值总和是数字人民币的 20 倍以上。 中国人民大学的研究显示,人民币国际化指数(RII)在 2024 年虽增长 11%,但仅为美元的 11.8%,在国际货币格局中的 “追赶效应” 仍需时间。 这种双轨格局背后,是中美博弈的深层逻辑。美国在芯片领域的失误,本质是误判了市场规律 —— 当中国掌握全球 30% 的半导体消费市场时,任何技术封锁都可能变成 “自杀式袭击”。 2024 年美国半导体设备商应用材料公司财报显示,其中国区营收同比暴跌 47%,而同期中国本土设备厂商北方华创的净利润却增长 55%。 相比之下,美元霸权的维持依赖于军事、科技、文化的综合实力,这种 “体系性优势” 不是短时间内可以撼动的。正如美联储前主席伯南克所言:“美元的地位不仅是经济问题,更是地缘政治的产物。” 站在 2025 年的节点回望,美国的两次 “失误” 更像是历史转折的催化剂。当荷兰 ASML 的 EUV 光刻机仍被禁运时,中国的光子芯片生产线已实现小批量投产;当 SWIFT 系统仍主导跨境支付时,CIPS 的日均处理量已突破 1 万亿元。 这种 “倒逼式创新” 或许会改写游戏规则,就像网友调侃的:“以前是没你芯片我转不动,现在是你芯片卖不出要破产。” 而美元的黄昏,可能始于某个不经意的瞬间:当沙特开始接受人民币购买石油,当阿根廷用数字人民币偿还 IMF 债务,这个曾经不可撼动的霸权体系,或许正在经历温水煮青蛙般的蜕变。 这场关乎国运的竞赛,最终考验的是战略定力。中国在芯片领域的突破证明,只要保持每年 20% 以上的研发投入增速,技术代差是可以跨越的。 而人民币国际化的进程则提醒我们,货币霸权的更替往往需要数十年积累。美国的两次 “失误”,或许正是历史留给中国的机遇窗口。 但正如围棋中的 “势地转换”,如何将技术优势转化为规则优势,将市场规模转化为体系权力,才是决定最终胜负的关键手。这场没有硝烟的战争,或许比我们想象的更漫长,也更惊心动魄。