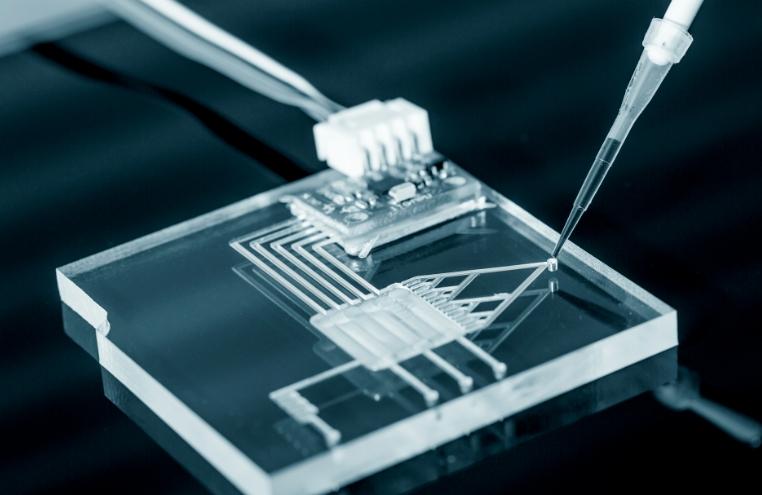

日本厉害了!无意之中帮了我国大忙,30年的难题终于解决了?这就是“无心插柳柳成荫”的生动写照,日本人辛辛苦苦忙活好几年,最后却让我国占了便宜,甚至还解决了困扰我们30年的技术难题,手把手教他们用碳酸氢镁配溶液,结果咱们团队回来一琢磨,直接把传统硫酸工艺给掀桌子了!稀土回收率跟坐火箭似的从60%冲到99%。 在全球科技竞争中,一个出人意料的现象正在上演:那些旨在遏制与封锁的举动,非但没能奏效,反而阴差阳错地成了推动中国技术自立的催化剂。 这一切,要从2018年那场被称为“半导体铁幕”的行动说起。当时,美国联合日本和荷兰,试图切断中国芯片产业的供应链。禁令之下,不仅高端光刻机无法运往中国,连日本信越化学也停止供应光刻胶。有日本专家曾断言,中国十年也造不出28纳米的光刻机。 这场看似致命的封锁,反倒激发了中国半导体产业的韧性。仅仅三年,上海微电子就攻克了28纳米光刻机技术,让当年的预言成了笑谈。光刻胶的断供本以为能让中国的芯片厂停摆,没想到宁波南大光电却悄然研发出了自己的ArF光刻胶,纯度甚至比日本产品还高。 这场封锁让中国企业彻底认识到供应链的脆弱,国家随即投入2000亿巨资,推动半导体全产业链的自主可控。过去被日本垄断的氟聚酰亚胺,也被长春高新的“黄金薄膜”成功替代。 东京电子的总裁曾亲自来华考察,当他看到中芯国际的生产线上,竟已在使用国产设备制造14纳米芯片时,据说气得直拍大腿,感叹“我们这是在给中国送毕业证!” 曾几何时,日本设备在中国市场的份额高达75%,现在这个数字已跌至18%。大阪一家精密机械会社的中国区经理只能苦笑:“我们这是教会徒弟,饿死了师傅。” 这种反转不止发生在芯片领域。在工业基石材料上,类似的剧情同样在上演。过去,日本新日铁垄断着高铁车轮的核心技术,对华开出了每吨8万美元的天价。 中国工程师面对压力,转而运用“激光增材制造”技术,研发出一种性能提升20%、成本却只有日本产品三分之一的新型合金。结果,去年日本九州一家相关钢厂因此裁员30%,社长在媒体面前无奈地表示:“中国人连我们炼钢的饭碗都端走了。” 上世纪90年代,日本在全球寻找矿产,尤其看重稀土。当时,中国稀土储量丰富,但加工技术落后,高端稀土产品完全依赖进口。日本企业凭借其先进的提纯技术,从中国低价购买原料,加工后再高价卖回,赚取巨额利润。 转折点发生在2010年。中日撞船事件后,中国对日实施稀土禁运。这一下,日本企业慌了神。为了维持在中国工厂的生产,日立金属、昭和电工等企业不得不将部分核心的湿法冶金技术带到中国。 中国企业则抓住了这个机会。包头稀土研究院的团队不仅学到了技术,还加以改良,用一种新工艺将稀土回收率从60%奇迹般地提升到99%,同时解决了废水污染问题。 中国企业还将日本的晶界渗透技术加以创新,大幅降低了永磁材料中稀有元素的用量,据说这甚至间接影响了美国一些军工项目的成本。如今,中国的稀土精炼能力已占全球的90%,高端钕铁硼磁体产量更是日本的10倍。 美国国防部的报告也不得不承认,其F-35战机的关键部件仍需依赖中国的稀土产品。日本当初满世界找矿,最后却为中国解决了三十年的技术难题,无意中做了嫁衣。 日本在氢能源领域布局长达30年,投入巨资试图主导未来能源格局。而中国却果断选择了锂电池电动车这一赛道,实现了真正的“弯道超车”。如今,中国占据了全球电动车电池70%的产能,宁德时代也早已超越了日本的松下。 最具讽刺意味的是,日本的氢能专利将于2025年左右集体到期,而中国车企早已拿着公开的图纸进行改良,据说其氢燃料电池的成本已降低了40%。丰田的掌门人也不免感叹:“我们种树,别人摘果。” 回头来看,无论是技术封锁、资源垄断,还是能源路线的固守,这些原本意在遏制的举动,最终都演变成了对中国发展的“反向助攻”。正如一家日本媒体曾无奈评价的:“中国工业的可怕之处,在于能把所有封锁都变成一份升级说明书。” 今天,在中芯国际的车间里,那些曾经贴着日本品牌标签的设备,正逐渐被国产替代品所取代。它们仿佛在无声地诉说一个道理:技术霸权终会反噬自身,而自力更生与持续创新,才是一个国家走向技术独立的根本。