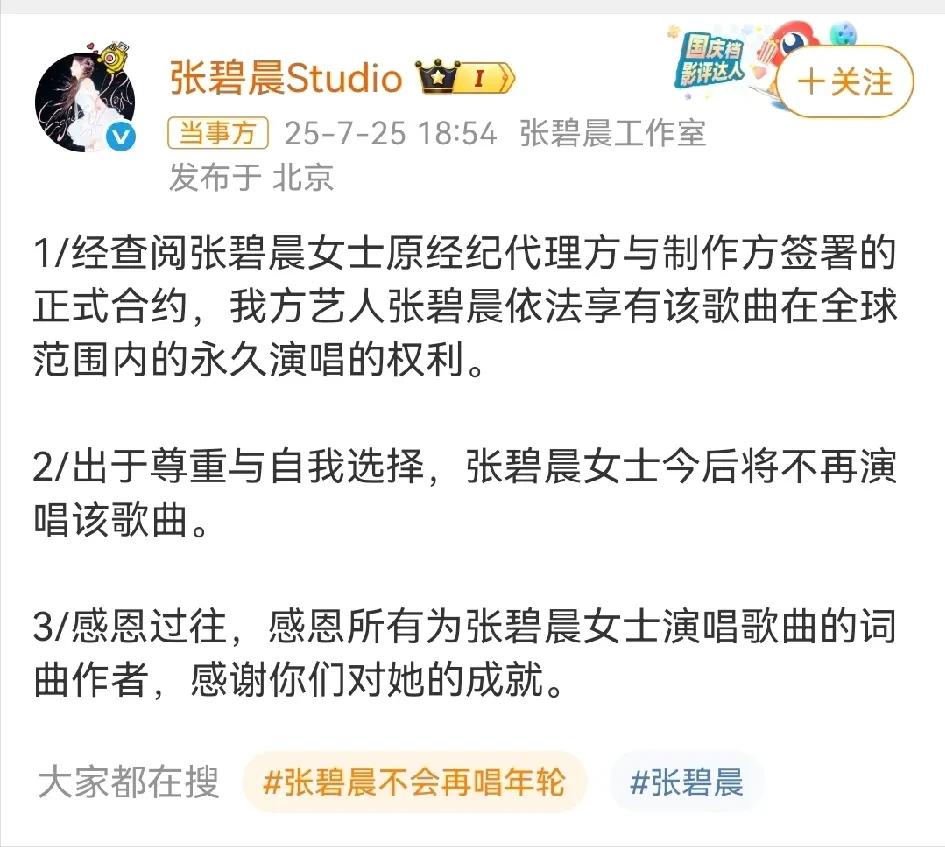

张碧晨与汪苏泷围绕《年轮》的纠纷,看似是 “争一口气” 的意气之争,实则藏着音乐行业权利划分的复杂肌理。 当张碧晨的合约明确标注 “全球范围内永久演唱权” 时,她的底气确实有法律条文兜底。 这意味着无论汪苏泷是否收回其他授权,她在任何场合演唱《年轮》都具备合法性,商业演出、版权收益等核心权益不受影响。 但矛盾的引爆点,或许不在 “能不能唱”,而在 “谁是核心关联者”。《年轮》作为影视剧《花千骨》的插曲,是张碧晨职业生涯的标志性作品之一。 对歌手而言,代表作与自身的绑定度远超法律条文,它关乎公众认知中的 “专属标签”。 汪苏泷提出 “双原唱” 说法时,可能触碰了张碧晨对 “作品专属权” 的敏感神经 —— 尽管词曲作者拥有著作权。 但演唱者对作品的演绎烙印、听众心中的 “原唱记忆”,是歌手职业声誉的重要组成部分。 从行业逻辑看,词曲作者与演唱者的权利边界本就微妙。汪苏泷作为词曲创作者,拥有授权他人翻唱、改编的权利,而张碧晨的 “永久演唱权” 则保障了她作为特定演绎者的不可替代性。 但公众往往混淆 “著作权” 与 “演唱权”,当 “双原唱” 的说法出现,外界可能会模糊张碧晨与作品的深度关联,甚至质疑她的 “原唱地位”。 对张碧晨而言,这或许比单纯的授权纠纷更难接受 —— 毕竟《年轮》的旋律响起时,听众第一时间联想到的名字,是她职业价值的重要支撑。 更值得玩味的是舆论场的发酵逻辑。如果张碧晨选择沉默,外界可能会解读为 “默认双原唱”,或猜测她 “理亏”。 若顺着汪苏泷的说法平息舆论,又可能被视为 “退让”,削弱自己与作品的强绑定。 这种两难处境下,她的公开回应更像是一种 “权利声明”:不仅是法律层面的演唱权,更是公众认知中的 “核心关联权”。 但这种方式的代价也显而易见。音乐行业的合作往往基于隐性默契,撕破脸不仅可能影响未来合作,更会让公众聚焦 “内斗” 而非作品本身。 《年轮》作为一首流传度极高的歌曲,其价值本应体现在持续的传播中,而纠纷的升级,反而让作品蒙上争议阴影。 说到底,这场纠纷的本质,是法律权利与职业声誉的碰撞。张碧晨的 “底气” 来自合约,但她的 “行动” 则源于对职业标签的捍卫。 只是在舆论场中,“争理” 与 “留面” 往往难以两全 —— 或许有更柔和的方式澄清权利边界,比如通过工作室发布法律层面的权利说明,而非直接对峙。 但对身处聚光灯下的歌手而言,面对可能模糊自身核心价值的争议,保持沉默有时比发声更难。 最终,《年轮》的旋律不会因纠纷改变,听众记忆中的演绎也不会轻易动摇。 但这场风波提醒着音乐行业:法律条文能界定权利,却难平衡人心。 词曲作者的创作心血需要尊重,演唱者的演绎烙印同样值得珍视,两者的平衡,或许比 “争个高下” 更有意义。