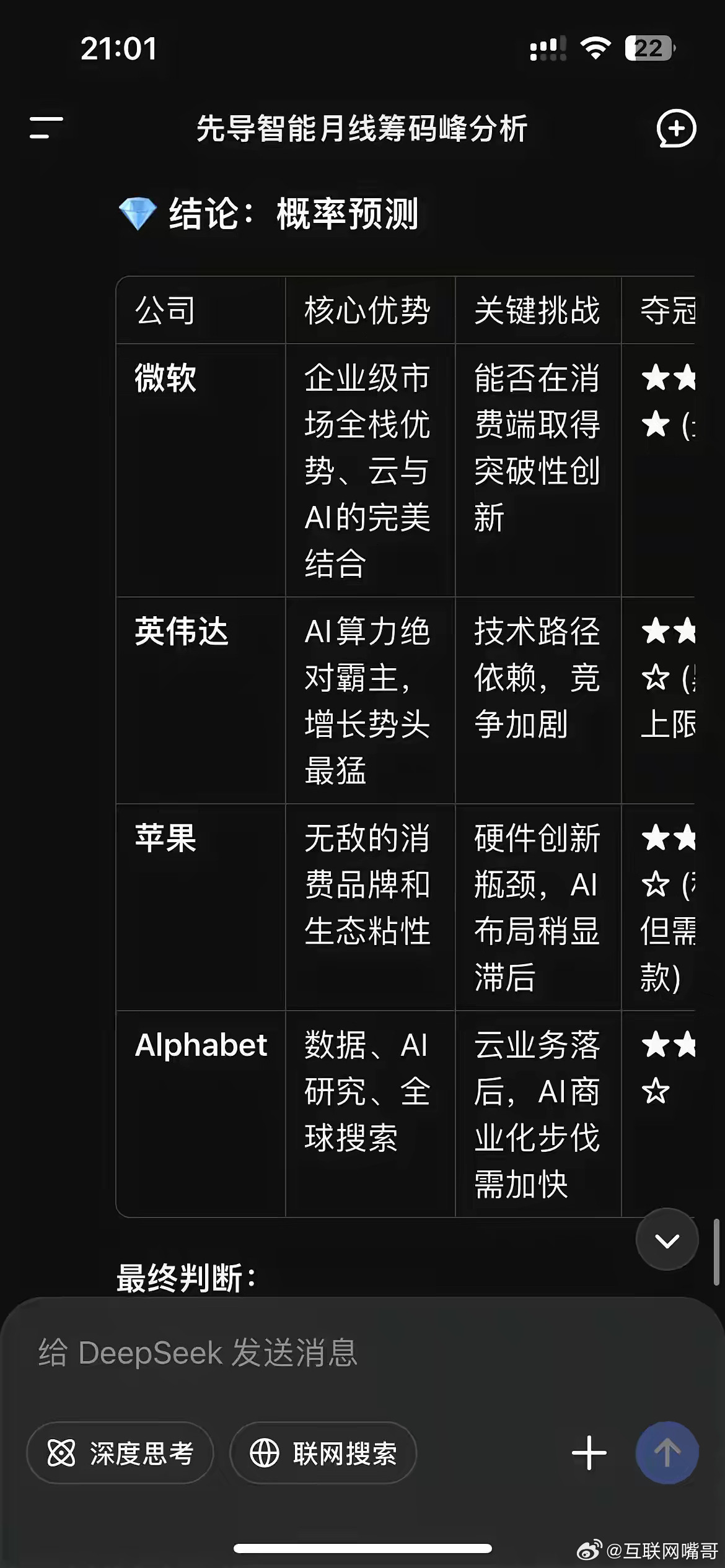

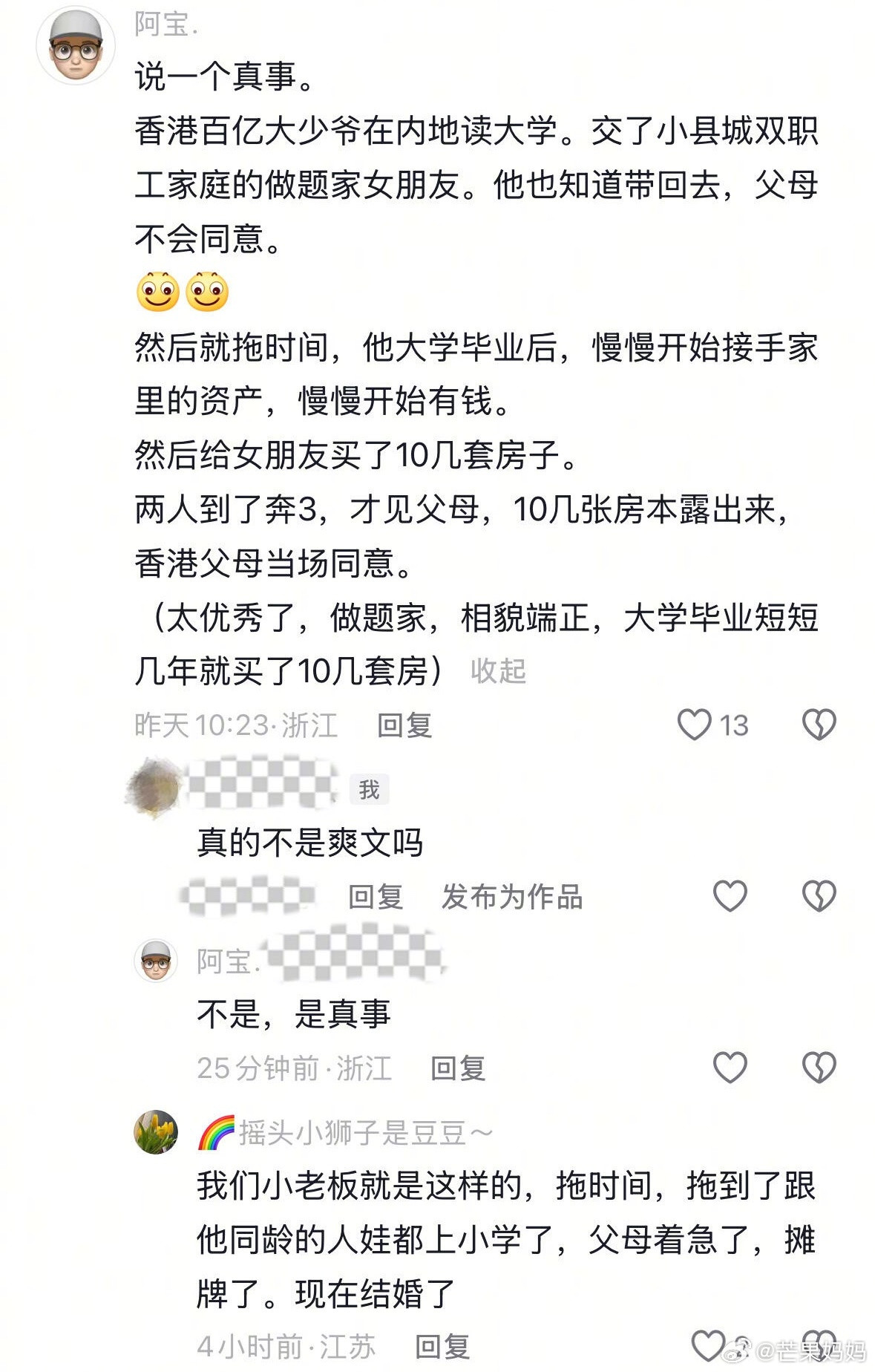

“傻子共振”与信息茧房 现代社会群体认知异化,个体为寻求群体认同而放弃理性判断,在封闭信息环境中形成自我强化的非理性共识,本质是互联网时代下认知封闭、群体盲从与算法助推的复合产物。 一、概念溯源与核心机制 1. 理论基础 戈夫曼的“愚弄共谋”:1959年著作《傻瓜的共振》首次提出,当个体被社会群体排斥时,会模仿群体行为(即使荒谬)以获得认同,形成“愚弄者-被愚弄者”的共生关系。 勒庞的群体心理学:《乌合之众》指出群体中个体智商显著降低,为换取归属感而抛弃是非判断,极端情绪替代理性思考。 认知封闭理论:保罗·拉波特(1971)发现人们只接受符合自身世界观的信息,对异质观点“视而不见”,构成共振的认知基础。 2. 互联网时代的加速器效应 算法茧房:推荐系统基于用户偏好精准投喂同质信息,形成“信息过滤气泡”(抖音、Twitter的个性化推送),持续窄化认知视野。 社交净化机制:拉黑/取关功能清除异见者,使社群沦为“回音室”——相似观点反复叠加,排斥外部信息导致偏见极化。 虚拟聚集效能:传统分散的认知偏差个体通过互联网集结,形成声量巨大的共振体(反疫苗运动、网络暴力联盟)。 二、社会表现与负面影响 1.群体行为异化 反逻辑决策:医美领域典型表现为盲目跟风整容,明知风险仍选择与群体一致;投资中非理性追涨杀跌。 认知对抗加剧:面对矛盾信息时,采用自我蒙蔽(否认科学证据)缓解心理不适,强化错误立场。 社会撕裂:政治领域出现“信息部落化”(美国两党支持者零交叉互动),算法推送虚假信息(Deepfake)激化对立。 2. 个体能力退化 批判性思维丧失:过度依赖AI决策(导航替代空间感知)导致独立思考能力萎缩。 情感茧房风险:AI情感助手(豆包)成为心理依赖,替代真实社交,引发疏离与心理健康危机(美国青少年自杀)。 三、思维封闭者的特征与认知困境 1.思维封闭者:敏感多疑,视异见为威胁,主观意识强,情绪主导判断, 精力内耗于自我辩护,固守“小认知闭环”拒绝迭代。 2.思维开放者:自信谦卑,包容异质观点,精力对外探索新认知,就事论事,客观冷静,持续突破认知边界。 认知闭环的形成:原生家庭、教育背景、地域文化构成初始认知圈,多数人终生未察觉其存在(《道德经》“大象无形”)。如短视者疲于追逐眼前利益,却拒绝突破认知茧房,陷入“执迷不悟”的循环。 四、破局路径:从信息茧房到认知觉醒 1. 技术干预方案 算法多样性设计:《卫报》“刺破泡泡”专栏强制推送对立观点;AI助手扮演“反方辩手”挑战用户固有认知。 监管框架构建:欧盟《数字服务法》要求算法透明化;开发防沉迷系统限制情感AI使用时长。 2. 个体认知升级 主动摄入异质信息:刻意接触“生理不适”的观点(如保守派阅读激进刊物),训练思维兼容能力。 多元社交网络建设:跨领域、跨阶层社交打破圈层壁垒,避免单一信源依赖。 深度思考训练:对抗碎片化信息,通过哲学思辨(如《哲学100问》课程)培养系统思维。 3. 觉醒的代价与价值 突破认知牢笼需经历“社会千刀万剐”——99%的觉醒源于现实磨砺而非他人提醒。但一旦跃迁,便能洞察事物本质(如勒庞预言群体非理性的永恒价值),实现从“信息宠物”到认知主权者的蜕变。 心若没有栖息的地方,到哪里都是流浪;灵魂走不出思维的牢笼,到哪都是囚徒。在算法支配的时代,警惕“舒适的愚昧”,保持对多元世界的痛感,或许是抵御傻子共振的唯一铠甲。