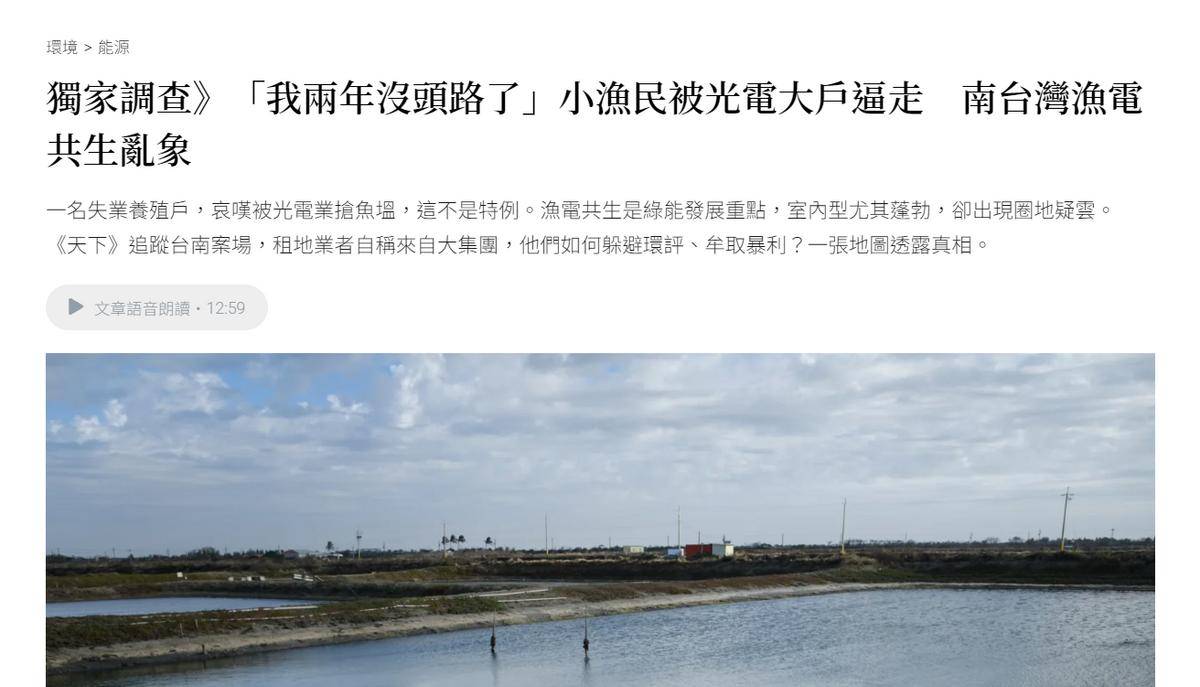

随着台湾地区领导人选举的临近,台湾政坛一直风云变幻,这几天又爆出了新一轮的争议。据台湾媒体报道,12月5日,国民党籍的地区领导人候选人侯友宜与副领导人候选人赵少康在台南公开批评民进党当局近年来推行的“渔电共生”政策,并号召当地居民发起“反不当种电”联署,试图激起民众对该政策的不满。 在台南的这次活动中,赵少康还提到了在迪拜举行的COP28气候峰会。他引用了峰会的一些纲要,表示台湾应跟上全球环保趋势,力求在2050年之前将岛内的核电比例,赵少康所称的“绿能”,提高到2020年时的三倍。他进而严厉批评民进党政府反对核能发展的做法,认为这违背了世界能源发展的潮流。 民进党当局并未就此沉默,台湾省经济部门的能源署迅速做出反驳,指出在COP28的讨论中,焦点其实是在“可再生能源”的发展上。将核能与可再生能源混为一谈,国民党阵营此举无非是出于政治考虑,借此攻击民进党,提前为明年选举积累选票。 对于“渔电共生”的批评,民进党当局也作出了回应。经济部门解释道,国民党政客声称这一政策干扰了台南乌鱼养殖业的发展,并影响了渔民生计的说法纯粹无稽之谈。乌鱼需要三年到三年半才能养殖成功,而渔电共生的实施至今不过两年,根本不可能对当地渔业造成影响。此外,经济部门还辩称,渔电共生项目使用的光伏面板并未占用渔民的生产空间,很多参与此项目的鱼塘原本就属于废弃状态,参与渔电共生反而恢复了它们的活力。 民进党方面进一步强调,渔电共生的实施不仅帮助了渔民提高养殖效果,还为地方经济注入了新的活力,吸引了年轻人投身其中,带动了经济发展。简而言之,台湾省经济部门认为这一政策是为民谋利的良策,但国民党却对这一“天大的好事”视而不见。 对于这个话题,想到《大明王朝1566》中的经典场景,一定会让人感到似曾相识。剧中,杭州知府马宁远对严嵩、严世蕃父子提出的“改稻为桑”政策给予了类似的评价。这项政策本意是解决嘉靖年间的财政危机,试图通过将农民的土地转为桑树种植,发展蚕桑业以增加财政收入。但一旦政策落地,实施过程中种种问题便接踵而至。腐败官员、土豪劣绅借机大发国难财,土地被大量兼并,农民生活陷入困境。最终,这项理论上完美的政策,变成了剥削农民的灾难,甚至引发了社会不满。 台当局推行的“渔电共生”政策也有类似的轨迹。它看似解决了渔民因旱灾而导致的生计困境,通过太阳能发电为渔民带来额外收入,但实际上,这一政策却被政客与地方黑恶势力滥用,充斥着贪腐与不正之风。渔电共生的项目虽然被美化为“环保事业”,但实际上却被一些人利用政策补贴,低价收购大量渔民的土地,将其改为太阳能发电场,借此骗取补贴。更有甚者,将这些被填埋的土地变卖,赚取不义之财。 由于渔电共生项目涉及的补贴资金庞大,不少民进党政客与地方富商借机投资,抬高了台南鱼塘的租金,普通渔民几乎无力应对,被迫失去土地和生计。之后,这些政客又通过操控市场,低价购入工业废土,回填鱼塘,重新铺设光伏面板,骗取更多补贴,最终将电力转售给地方居民。这一过程被当地人戏称为“渔电共生一渔六吃”,形容其不正当获利的方式。 侯友宜和赵少康之所以针对“渔电共生”展开攻击,并非完全出于环保考虑,而是借此问题抨击民进党的腐败和政策失误,为选举积累政治资本。即使是民进党当局自家机构的反应,也揭露了这项政策的种种弊端。然而,民进党领导人赖清德对于外界的质疑依然态度强硬,否认所有指责,并试图通过倒打一耙来回应侯赵两人的批评,表现出明显的政治防卫态度。 《大明王朝1566》虽是一部深刻的历史剧,呈现了权力的腐败与政治的黑暗,但它至少通过海瑞等忠良的形象,传递出一些正义的光辉。而在台湾政坛,类似的黑暗角落也充斥其中。台湾当局在推行“渔电共生”时,不仅没有给民众带来真正的福祉,反而加剧了贪腐与社会不公。这让我不禁想到,台湾今天的政治景象,恰如《大明王朝1566》中的一场灾难。 台湾省政治中的腐败和利益集团的主导作用,使得许多政策最终沦为少数人谋取私利的工具,普通民众的利益始终未得到应有的保障。而这种现象,无论是通过“渔电共生”,还是通过其他社会经济政策,都显得格外明显。每一项看似美好的政策背后,都可能隐藏着极其复杂的政治和经济利益。 通过这些观察,我们不禁要思考:台湾是否真的如某些人所说,保留了中华民族的美德和过去?或许,台湾更多地保留的是中华民族过去的“糟粕”,那些腐化与分裂的部分。如果大陆没有走上变革之路,台湾或许会走上更加沉沦的道路,甚至更加恶化。 我们不应回到那个历史的阴影中,应该选择一条更光明的未来道路。台湾的命运,最终还是要依靠整个中华民族的复兴和团结。