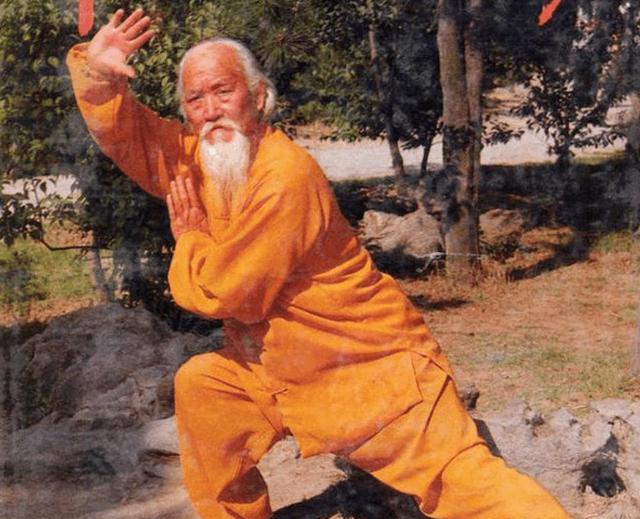

600年,史万岁击败达头可汗,破10万突厥骑兵。班师回朝,隋文帝大怒,下令将史万岁处死。 可史万岁就是史万岁。刀尖舔血的日子过惯了,血性没丢。当阿波可汗那数万铁蹄卷着漫天尘土,像黑云一样压向敦煌城时,整个边关都吓麻爪了。守军将领?估计腿肚子都在转筋。城里那点兵,给突厥人塞牙缝都不够,绝望的气氛能把人淹死。 这时候,史万岁站出来了。他不是什么将军了,就是个老兵油子。但他没管这些,找到守将,劈头就是一句:“给我匹马,再给套像样的甲胄兵器,老子去会会他们!” 估计守将当时都懵了——你谁啊?一个发配的罪卒,口气这么大?可眼下这烂摊子,死马当活马医吧,横竖都是个死。 史万岁要的可不是逞匹夫之勇。他单人独骑冲出城门,直奔突厥军阵。那场面,想想就头皮发麻:一个孤零零的隋军,迎着数万杀气腾腾的突厥骑兵冲过去,跟送死没两样。突厥人大概也乐了,觉得这隋人疯了,派了个愣头青来送死,正好拿来祭旗立威。 史万岁冲到阵前,勒住马,不慌。他扯开嗓子,指名道姓要突厥阵中那些出名的勇士出来单挑:“喂!对面那个谁谁谁!听说你很能打?敢不敢出来跟爷爷过两招?别缩在人群里当孬 种!” 这是草原上最硬的规矩——单挑,勇士的荣誉。突厥人最吃这套,被点名的勇士要是不应战,以后在部落里就别想抬头。 好,一个彪悍的突厥勇士拍马而出。结果呢?史万岁手起刀落(或者枪挑),几个回合就把对方给斩了!干净利落。突厥人还没反应过来,史万岁又点名了下一个……就这样,他像点名杀鸡一样,连着阵斩了好几个突厥猛士。每杀一个,他就提着血淋淋的脑袋,在阵前耀武扬威地兜一圈,扯着嗓子骂阵。 数万突厥大军,硬是被他一个人镇住了!你想想那场景:一个隋军老卒,在万军阵前如入无人之境,连斩己方勇士,还嚣张地挑衅。突厥人引以为傲的勇武,被他踩在地上摩擦。阿波可汗的部队,士气肉眼可见地垮了,军心散了。这仗还怎么打?再打下去,就算能赢,面子也丢光了,还要死多少勇士?阿波可汗心里也犯怵:这隋朝一个罪卒都这么猛,后面的大军还了得?算了算了,惹不起,溜了溜了。数万大军,愣是被史万岁一个人给吓退了! 敦煌之围就这么解了,堪称奇迹。史万岁用最原始、最蛮横的方式,向所有人宣告:老子还是那个史万岁!金子在哪都发光,哪怕是在敦煌的风沙里。这功劳太大了,大到朝廷没法再装看不见。史万岁终于被重新启用,一步步又爬回了将军的位置,继续为隋朝在边疆拼命,立下赫赫战功,才有了开头那场大破十万突厥的辉煌。 可问题恰恰就出在这“辉煌”之后。 杨坚,隋文帝,对史万岁的态度一直拧巴得很。一方面,他太清楚史万岁的价值了,这人是真能打,是帝国北疆不可或缺的屏障。救命之恩?邺城之战的力挽狂澜?敦煌的奇迹?这些功劳,杨坚心里门儿清。但另一方面,猜忌这根刺,早就深深扎在皇帝心里了。史万岁卷入过“谋反案”(不管真假),出身北周旧将系统,功高震主,性格刚直不会来事,关键是他还掌握着帝国最精锐的野战兵团……这些因素叠加起来,在皇帝眼里,史万岁就是颗威力巨大又不太听话的炸弹。 600年那场大胜,史万岁本以为是荣耀的顶点,结果成了催命符。他击溃了突厥主力,功劳盖世。但班师路上,杨坚听信了晋王杨广(后来的隋炀帝)和权臣杨素的谗言,说史万岁可能拥兵自重,甚至暗通突厥(这指控简直荒谬,刚把人家可汗打得满地找牙,转眼就通敌?)。杨坚本来就多疑,加上对太子杨勇不满(史万岁曾为杨勇说过话),新仇旧恨加猜忌,一股脑儿爆发了。史万岁刚回朝,连气都没喘匀,就被杨坚下令处死!一代名将,没死在敌人刀下,死在了自己效忠的皇帝手里。 说到底,史万岁的死,不是他个人的失败,是那个时代、那个体制的冰冷逻辑碾碎了英雄。皇帝翻脸比翻书快,功臣的脑袋说掉就掉。这样的朝廷,再强大又能维持多久呢?隋朝的短命,在杨坚举起屠刀砍向史万岁的那一刻,似乎就埋下了伏笔。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。