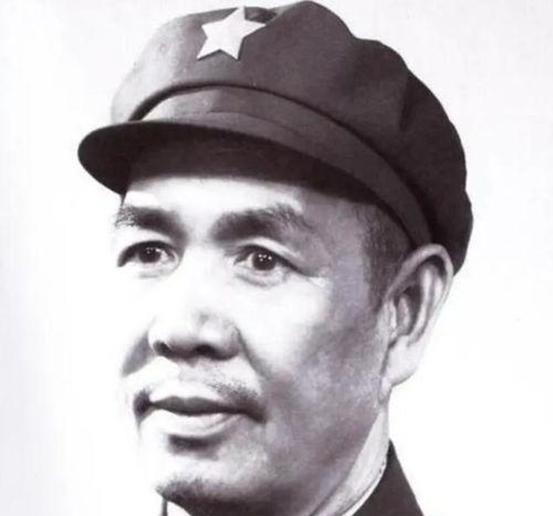

1941年冬,河北行唐县南龙岗村的凌晨,寒风刺骨,村头的老槐树下,一个特务鬼鬼祟祟地问一个放牛娃:“村里有多少八路?” 小孩懵懂地回答:“七八个吧。”谁能想到,这一句童言,竟引来了200多名日伪军的疯狂偷袭!目标直指八路军冀中军区3纵17团,团长闵鸿友。 就在数日前,闵鸿友刚得到情报:一列满载军火的日军火车将从宣村经过,他正筹划一场大伏击。 眼下,敌人却先下手为强,17团危在旦夕!这场突如其来的偷袭,究竟是灭顶之灾,还是绝地反击的起点? 1941年,冀中平原的冬天冷的像刀子,八路军17团驻扎在南龙岗村,战士们裹着破棉袄,靠着村民送来的热乎乎的棒子面窝头填肚子。 团长闵鸿友,个子不高,眼神却像鹰一样锐利。他知道,日军神岗中队驻扎在定县,装备精良,战斗力强,经常扫荡周边村庄,烧杀抢掠,无恶不作。 村民们提起“神岗鬼子”,牙都咬得咯咯响。可17团的战士们,枪支有限,子弹更少,很多人手里拿的还是红缨枪和大刀。 面对强敌,闵鸿友心里清楚:打仗不能只靠蛮力,得靠脑子!他一边安抚村民,一边秘密布置,准备给那列火车来个“下马威”。谁知,敌人却先一步嗅到了风声,特务的探查让一场危机悄然逼近。 凌晨5点,天还没亮,南龙岗村外突然传来急促的脚步声和日语的吆喝声。200多名日伪军分成三路,摸黑包抄而来,枪声划破了村庄的宁静。 17团的哨兵第一时间拉响警报,闵鸿友从土炕上翻身而起,抓起手枪就冲了出去。他一边指挥战士们抢占村西制高点,一边下令9连和10连正面阻击,11连和12连从两翼迂回包抄。 战斗打响的第一刻,八路军埋下的地雷“轰轰轰”接连爆炸,尘土飞扬,敌人的惨叫声此起彼伏。可日伪军毕竟人多势众,很快突破了外围防线,直逼村内。 就在这时,闵鸿友红着眼,果断下令:“烧掉所有物资,不能留给鬼子一粒粮食!”战士们点燃了囤积的棉花和粮食,黑烟滚滚,焦糊味刺鼻,敌人被呛得直咳嗽,阵脚大乱。 局势看似危急,但闵鸿友嘴角却露出一丝冷笑——他早有后手! 原来,闵鸿友早就料到敌人可能偷袭,他在村外安太庄大沙河渡口埋伏了5连和6连,作为最后的“杀手锏”。 当日伪军被正面火力吸引,陷入混乱时,两翼的包抄部队突然杀出,枪声、喊杀声震天动地。神岗中队的日军被打得措手不及,伪军更是抱头鼠窜。 战斗持续了整整4个小时,八路军硬是凭借地形优势和灵活战术,将200多敌人围困在村内,最终全歼神岗中队,无一漏网! 更令人振奋的是,战斗中,一架日军侦察机低空盘旋,企图支援地面部队,17团战士用轻机枪硬生生将其击落,飞机拖着黑烟坠毁在田野,村民们看得热血沸腾,纷纷举着木棍、锄头加入战斗。 那一刻,闵鸿友站在村头,望着满地的敌人尸体,疲惫的脸上终于露出了笑意。 说起来,这场胜利来之不易。就在战斗前几天,闵鸿友还在为宣村火车伏击做准备。他带着侦察兵,趴在冰冷的铁路边观察地形,手指都冻得发紫。 那列火车满载着日军的枪支弹药,若能打掉,足以重创敌人的补给线。可他万万没想到,特务的出卖让计划提前暴露,南龙岗村成了生死战场。 回想起那一刻,闵鸿友常对战士们说:“咱们八路军,靠的是老百姓的支持,靠的是不怕死的信念。鬼子再强,咱们也要啃下这块硬骨头!” 正是这种信念,让17团在绝境中创造了奇迹,也让南龙岗村的名字,永远刻在了抗战的历史上。 南龙岗反袭击战,只是八路军抗战史上的一个小小缩影。 1941年的冀中平原,战火连天,多少像闵鸿友这样的指挥员,多少像17团这样的普通战士,用鲜血和智慧,守护着脚下的土地。 他们没有先进的武器,没有充足的弹药,有的只是一腔热血和不屈的斗志。