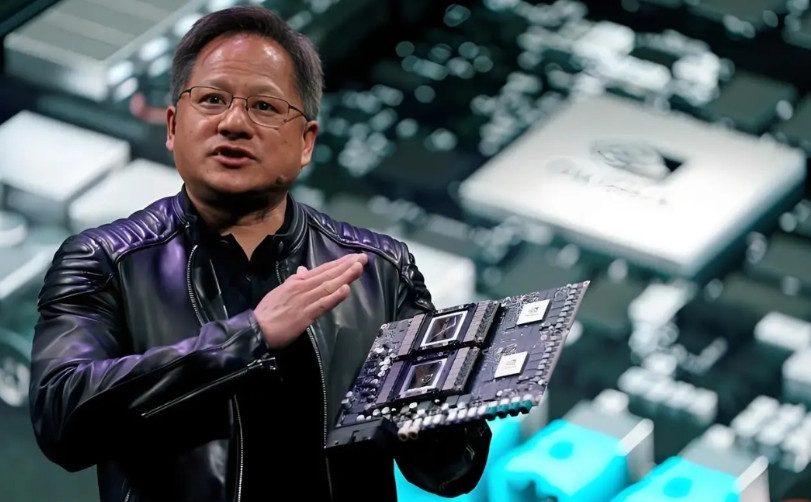

一觉醒来“炸开锅”了… 两位中国顶尖Al科学家朱邦华和焦剑涛远走美国,被英伟达“挖墙脚”挖走了… 这两位科学家可不是等闲之辈,朱邦华是清华大学电子系的高材生,后来在加州大学伯克利分校拿到了博士学位,现在是华盛顿大学的助理教授。 他在基础模型的理论、训练与评估方面有很多创新成果,领衔的Athene系列模型,甚至在复杂函数调用任务中性能超越了GPT-4o。 焦剑涛更是厉害,他是清华大学电子系2012届毕业生,2011年获得了清华特等奖学金,这可是清华本科生的最高荣誉。 他在斯坦福大学拿到博士学位后,在加州大学伯克利分校,担任电子工程与计算机科学系及统计系双聘助理教授,研究覆盖生成式AI全链条,成果应用于自动驾驶及网络安全领域。 这两位科学家,完全可以说是中国AI领域的“金凤凰”。 朱邦华在基础模型领域的研究,是AI发展的根基;焦剑涛在生成式AI全链条的研究,是当前AI应用的热点方向。 他们的研究成果,往小了说关系到国内企业能不能做出更牛的AI产品,往大了说关系到中国在全球AI竞争中的地位。 如果他们留在国内,能够为中国的AI发展少走很多弯路,加速技术突破。 可就是这样宝贵的人才,为什么会选择背井离乡,跑去美国发展呢? 首先英伟达作为全球顶尖的AI公司,手里有钱有资源,给的待遇肯定少不了。 比如想做个新模型,需要大算力,国内是不是随时能调得动?需要一堆数据训练,这些数据能不能顺畅拿到,还不违反规矩? 研究出来的东西,想跟产业结合试试水,有没有企业能马上接得住,一起把技术变成能用的东西? 咱实话实说,国内这些年搞AI,投入不少,进步也快,但跟英伟达这种老牌巨头比,有些地方确实还差口气。 就说算力吧,国内大模型公司不少,抢算力是常有的事,有时候研究员想跑个大实验,得排好几天队;英伟达自己就造芯片,自己的实验室里算力管够,随时能用。 再说说产业链,英伟达不光做芯片,整个AI生态都铺得很开,从算法到硬件到下游应用,人家是一套全的,研究员在那儿搞出个新东西,马上能找到地方试,能看到成果落地,这种成就感谁都想要。 还有科研环境,咱国内有些地方,搞研究不光要做实验,还得填一堆表,报一堆材料,应付各种检查,研究员精力都被分走了。 听说国外不少大公司的实验室,研究员只要把研究方向定好,剩下的杂事儿有人管,不用自己跑前跑后。 朱邦华他们这种级别的科学家,时间多宝贵啊,肯定想把心思全放在研究上,不想被这些事儿拖累。 再说说待遇,不光是工资,还有长远的保障,英伟达在国外的总部,周边配套可能更成熟,生活压力没那么大,人家能更专心搞研究。 而且AI这行更新太快,今天的新技术,明天可能就落后了,顶尖人才最看重的,是能不能一直站在最前沿,英伟达在全球的合作网络广,能接触到最新的技术和想法,这对他们来说吸引力太大了。 这两人的出走,会让AI发展的格局发生怎样的改变呢? 可以说,这对中国的AI发展是一个不小的打击,他们的研究成果,很可能会先用在国外的企业里,等我们再想追,就得花更多力气。 朱邦华加入英伟达后,负责企业级AI智能体的开发,这将直接强化英伟达在AI智能体领域的技术布局;焦剑涛参与的是最前沿的AGI研究,也很可能帮助英伟达在通用人工智能领域取得领先。 而中国在这些领域的发展,可能会因此变得缓慢, 对比起国内企业,为何美国企业总是能那么吸引顶级人才,或者能从我国挖走人才呢? 这背后反映出,我们还存在一些问题。 在科研资源方面,国内的算力、数据等资源还不够充足,分配也不够合理,导致研究员在开展研究时遇到很多困难。 而且在科研环境方面,国内的行政干预较多,研究员需要花费大量时间在非科研事务上,影响了研究效率。 虽然国内近年来提高了科研人员的待遇,但与国外顶尖企业相比,还有一定差距,而且国外企业的合作网络更广,能让研究员接触到更前沿的技术和想法。 不过针对这些问题,我们也已经做出了不少改进措施。 近年来,各地都在抢人才,给的政策也越来越实在,科研经费增加了,住房补贴也有了,一些地方还出台了专项人才计划,为顶尖人才提供更好的发展平台。 国内大厂如百度、腾讯、阿里等也在加大对AI人才的培养和保留力度,推出了一系列专项计划,如百度的“三大实习专项计划”、腾讯的“青云计划”等,为人才提供更广阔的发展空间。 同时国家也在加大对基础研究的投入,鼓励原创性研究,为科研人员提供更大的创新空间。 但我们也要清醒地认识到,这些改进措施还需要时间来见效,而且与国外顶尖企业相比,我们还有很长的路要走。 我们需要进一步优化科研资源配置,减少行政干预,提高科研人员的待遇,加强国际合作,为顶尖人才创造更好的发展环境。 只有这样,才能真正留住人才,让他们为中国的AI发展贡献力量。

晓程

如果钱学森也是这么想的,哪来的两弹。呵呵,说多了都是屁话,其实就是为了自己。