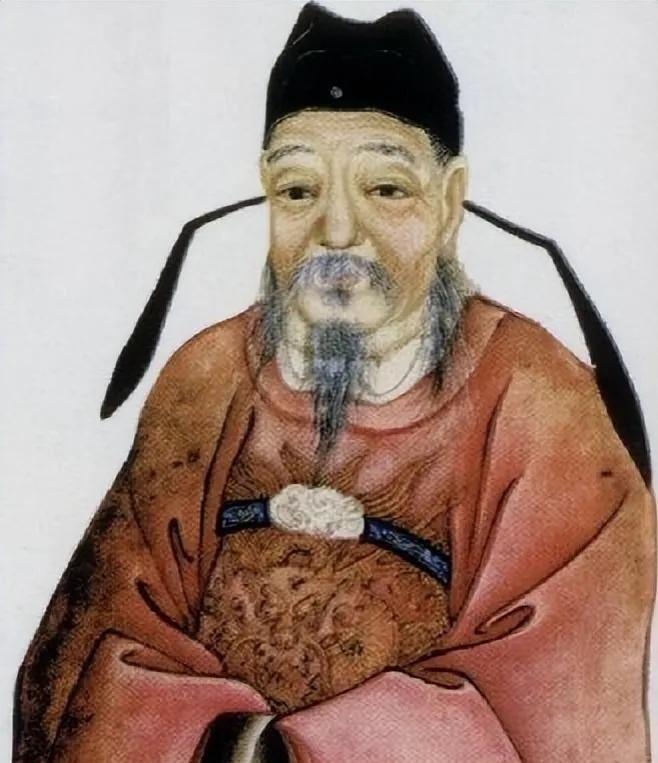

公元721年,宰相姚崇患病,命不久矣。咽气前,他掐着长子的手,含泪说:“我走后,咱家会被灭族!有1件事,你须谨记,听我安排。” 姚崇,字元之,公元650年出生在陕州硖石,也就是现在的河南三门峡一带。他打小就聪明伶俐,家里不算富裕,但爹妈硬是砸锅卖铁供他读书。街坊邻居都说,这小子将来准有出息。长大后,他靠着一身才华和过人的眼力劲儿,踏进了官场。武则天当家那会儿,他当上监察御史,查贪官污吏那叫一个狠,连武则天都夸他是“国之栋梁”,赏他茶喝,还赐了座儿。 到了唐中宗和睿宗时期,姚崇混得更好了,官至兵部尚书,后来还当上了同中书门下三品,相当于宰相级别。他主张裁掉多余的官吏,整顿歪风邪气,还给老百姓减了税,民间口碑那是杠杠的。唐玄宗上台后,他迎来了人生高光,两次当上宰相,帮玄宗把“开元盛世”的底子打得结结实实。不过,他跟同僚张说关系不太对付。俩人政见不合,朝堂上经常吵得脸红脖子粗。姚崇也不是省油的灯,瞅准玄宗疑心重的毛病,揭发张说跟岐王私下勾搭,把张说挤出了长安。这事儿虽解了燃眉之急,可也埋下了隐患。 姚崇干了一辈子,功劳不小,可他心里清楚,官场这地方,水深得很。他晚年退下来后,常一个人坐院子里,摸着琴瞎琢磨,像是早就嗅到了啥不好的苗头。他最担心的,就是自己咽气后,张说会找他家麻烦。张说这人,脑子好使,但小心眼儿。姚崇当年把他挤兑走,这仇算是结下了。张说要是哪天翻身,姚家估计得吃不了兜着走。姚崇掐指一算,自己走了,家族没靠山,政敌一出手,那真是灭顶之灾。 这老狐狸可不是光害怕,他有招儿。他琢磨透了张说的脾性,知道这家伙爱财又好面子,这两样都能拿来做文章。于是,他在病床上盘算了一条路子,打算用“1件事”给家族留条后路。这件事的核心,就是让张说给他写墓志铭。墓志铭在古代不是小事,那是给死人盖棺定论的玩意儿,还关系到家族脸面。姚崇算准了,张说要是肯写这个,就得公开承认他的功劳,这对家族来说就是个护身符。 姚崇临终前拉着长子姚奕,含泪交代了那“1件事”。他说完就咽了气,留下一堆问号。啥事呢?其实很简单,他让姚奕在自己死后,等张说来吊唁时,把家里值钱的东西——玉器、字画、古董啥的,全摆出来给张说瞧,然后求他写墓志铭。姚崇算准了,张说这人见钱眼开,看见好东西肯定心动。而写墓志铭这事儿,能让张说不得不在皇帝面前夸他几句,等于给姚家套上了一层保护壳。 姚奕照着老爹说的办。张说果然上钩,看了那些宝贝,眼都直了,痛快答应写墓志铭。姚奕把写好的东西递给唐玄宗,玄宗一看,乐了,下令把这文章刻在墓碑上,表彰姚崇的忠心。张说呢,虽然后来又爬上了宰相位,可这墓志铭一出,他等于给自己上了套,想翻脸都不好意思。皇帝那儿有了交代,民间也传开了姚崇的功绩,姚家就这么躲过了灭族的大劫。子孙后代安安稳稳过日子,张说也没再找茬。 姚崇这招儿,不光救了家,还让人看清了他的脑子有多活。他不是靠打打杀杀,而是拿人性当棋子,走了一步妙棋。张说不算啥好人,心眼小爱记仇,可姚崇没跟他硬碰硬,而是用软刀子解决问题。这说明啥?真正的牛人,玩的是心眼儿,斗的是智慧。他临终前那句“咱家会被灭族”,听着吓人,其实是敲醒儿子的警钟,逼着他按计划走。这份冷静和远见,一般人真学不来。 再说家族这事儿,姚崇拼了一辈子,图啥?不就是想让子孙有个安稳日子吗?他知道自己功高震主,也知道树大招风,政敌不会放过这机会。可他没坐以待毙,而是提前布局,把危机掐在了摇篮里。这种智慧,不光是政治家的本事,更是老爹对儿孙的疼爱。他用最后一口气,换来了家族几十年的太平,这买卖划算得很。 后人看姚崇,有人说他心机深,有人夸他智谋高。史书里对他评价不低,《旧唐书》说他“才识过人”,《新唐书》也说他“谋国如家”。老百姓呢,更直接,觉得他是个能办事儿的宰相。不过,他跟张说的恩怨,也让人看到官场那点腥风血雨。姚崇不是完人,他挤兑张说那事儿,多少有点阴招儿,可在那个吃人的地方,不狠点咋活下去?