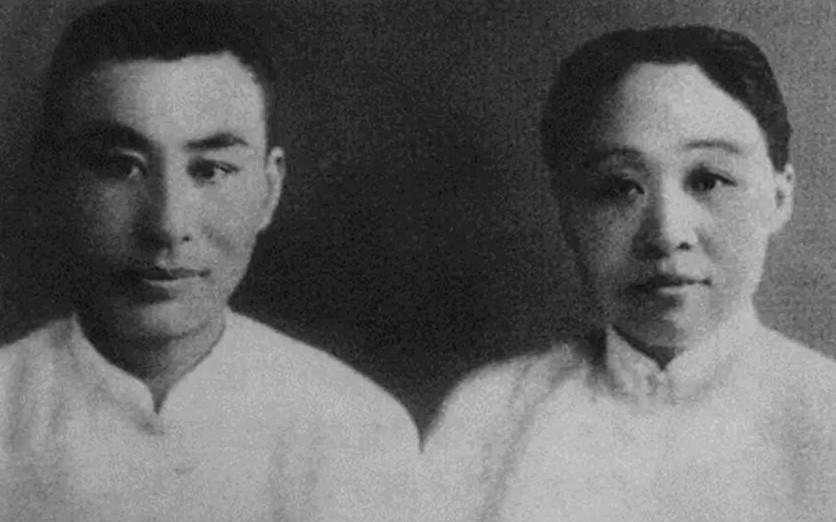

1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝同房。就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:给我个娃吧!郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。 1912年,那个动荡年代的婚姻故事,今天听来依然让人感慨万千。郭沫若,一个后来名震文坛的大人物,却在人生起点留下了一段冰冷的婚姻往事。那晚,他的新婚妻子张琼华,满心期待迎接新生活,却迎来丈夫毫不掩饰的嫌弃。两人之间这场短暂的交锋,既没有浪漫,也没有温情,只剩下一地心碎。这件事不仅是个人的恩怨,更像一面镜子,照出了当时社会对婚姻、女性的态度。 那时候,婚姻大多是父母之命、媒妁之言,年轻人根本没啥选择的余地。郭沫若也不例外。1912年,他才20岁出头,刚从日本留学回来,家里就给他安排了这门亲事。新娘张琼华是四川乐山一个普通人家的女儿,模样平平,性格老实,没读过多少书。郭沫若呢,当时已经接触了新思想,满脑子浪漫主义和自由恋爱,对这种老式婚姻打心眼里排斥。可家里逼得紧,他拗不过,只好硬着头皮结了婚。 婚礼当天,郭沫若的心情估计比上坟还沉重。洞房花烛夜,本该是新婚夫妇最甜蜜的时刻,他却连新娘的面纱都不想掀开。等看到张琼华的模样,他心里那点期待彻底崩了。据他后来回忆,当时觉得自己“像是被骗了”,满腔怒火和失望全写在脸上。张琼华呢,完全不知道丈夫的想法,还以为只要好好伺候,就能过上安稳日子。结果,现实给了她狠狠一巴掌。 洞房里,气氛冷得像冰窖。郭沫若没说几句话,就摆明了不想碰她。张琼华慌了,她一个传统女人,丈夫的态度让她觉得天塌了。她拉住郭沫若,哭着求他:“给我个娃吧!”这话听着简单,可背后是她对未来的全部寄托。在那个年代,女人结了婚,生不出孩子就等于没地位,甚至可能被休掉。张琼华不是傻子,她知道丈夫走了,自己后半辈子就完了。可郭沫若压根没动心,他嫌她丑,嫌她土,嫌她配不上自己,最后还是甩开她走了。 这一走,不是普通的吵架,而是彻底断了夫妻缘分。郭沫若第二天就回了日本,从此再没回过头。张琼华呢,被留在老家,成了活寡妇。她没改嫁,也没闹,只是默默守着那份空壳婚姻。这事传出去,村里人议论纷纷,有人同情她,有人笑她傻,可没人能改变她的处境。 郭沫若这人,不能简单说他是个坏蛋,但在这件事上,他的确够冷血。他后来在文章里提到过这段婚姻,说自己是被迫的,觉得自己“牺牲了青春”。这话听着挺有理,可仔细想想,张琼华又何尝不是受害者?她没得选,只能接受命运,郭沫若却有胆子反抗,还把责任全推给传统。他嫌她丑,可丑不是她的错;他想要自由,可自由不该建立在别人的痛苦上。 当然,也得说句公道话,郭沫若那时候年轻气盛,又受了新文化影响,看不上这种没感情基础的婚姻。他在日本留学时,见识过更广阔的世界,早就向往那种灵魂相通的爱情。张琼华跟他,完全是两个世界的人,他没法接受也很正常。可他处理的方式太绝情,连一点人情味都没留,让人觉得他多少有点自私。 再说张琼华,她才是这件事里最惨的那个。她没文化,没见识,唯一能做的就是忍。丈夫走了,她没离婚也没改嫁,就那么守着郭家的牌位过日子。有人说她懦弱,可在那个年代,她哪有别的路?离婚是丢人的事,改嫁更不可能,她只能咬牙撑下去。后来,郭沫若在外面有了新生活,跟别的女人生了孩子,张琼华却连个依靠都没有。她就这样孤零零地活了几十年,直到去世都没能摆脱这段婚姻的阴影。 张琼华的坚持,不是因为她有多爱郭沫若,而是因为她被困住了。社会规矩、家里的压力、女人的身份,这些东西像锁链一样绑着她。她那句“给我个娃吧”,不是浪漫的告白,而是绝望的求救。可惜,没人听见,也没人管。 这事放到现在,可能很多人会觉得不可思议:不满意就离婚呗,干嘛折磨自己?可1912年不是今天,那时候的婚姻不是两个人的事,而是两个家族的交易。郭沫若和张琼华,都是这场交易的棋子,只不过一个选择了逃跑,一个选择了承受。他们的故事,反映了当时女性地位的低下,也暴露了传统观念对人性的压迫。 郭沫若后来成了大文豪,写诗、搞戏剧、研究历史,风光无限。可他这段婚姻,却是他人生里抹不去的污点。张琼华呢,连个名字都没多少人记得,她的故事只能靠后人零星拼凑。这对比多讽刺,一个飞黄腾达,一个默默无闻,婚姻的悲剧就这样被时间掩埋了。