诸葛亮为何无法一统三国?毛主席在读到宋代苏洵《项籍论》的时候,顿感遇到了异代知音。他认为苏洵对诸葛亮的评价非常到位,更是直言:“诸葛亮有三个缺点……”

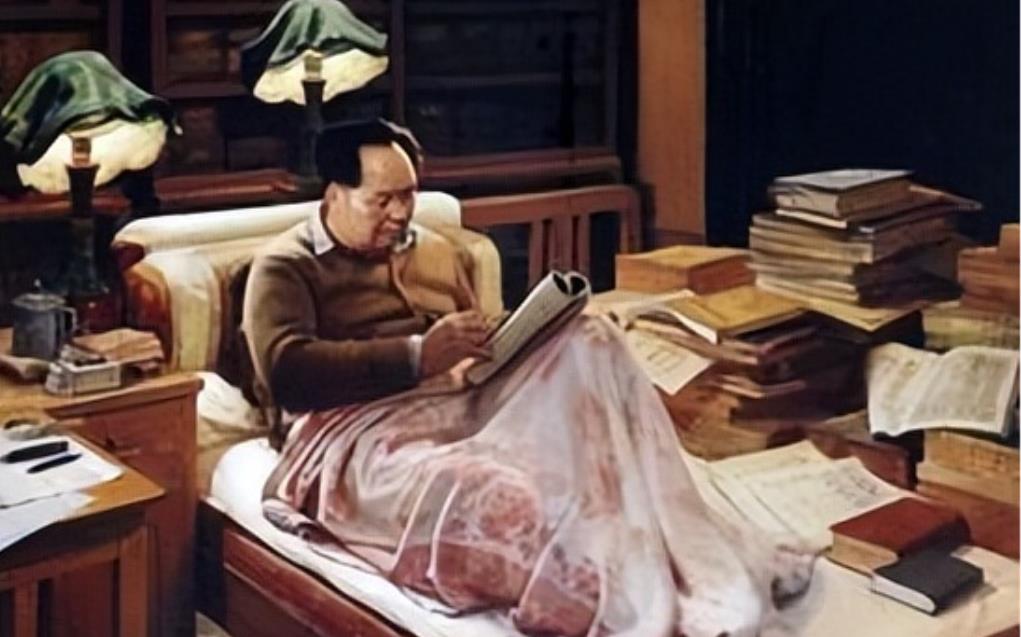

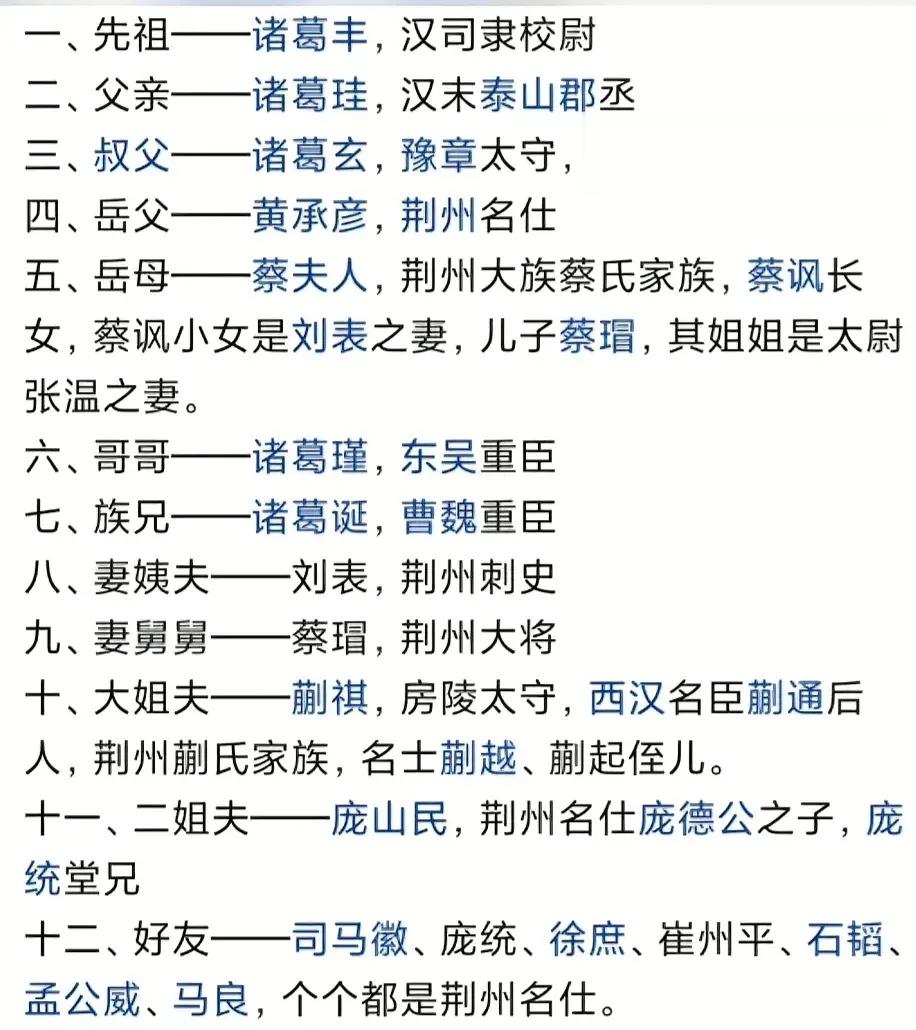

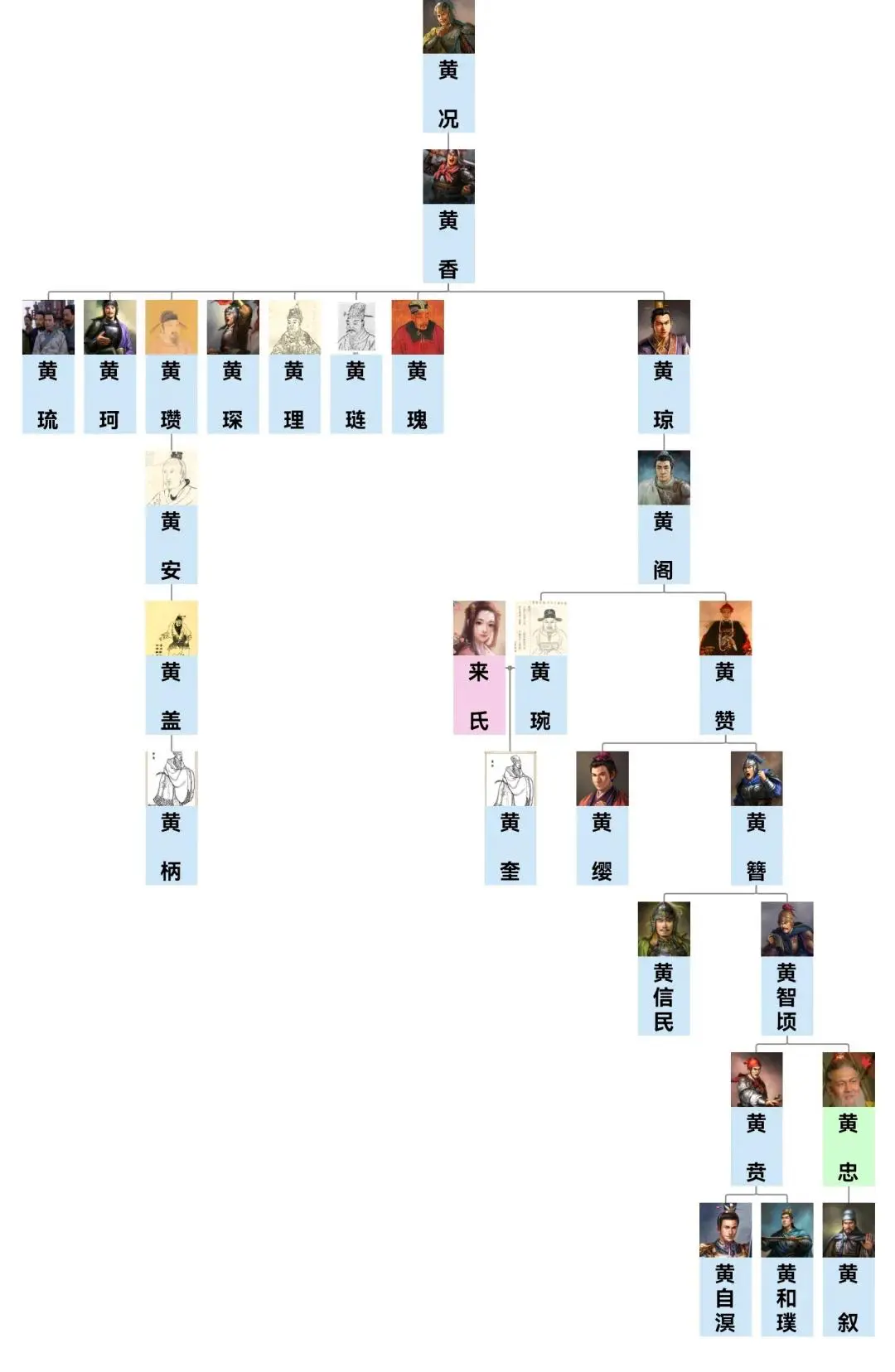

毛泽东在西柏坡的一天,与卫士组长李银桥发生了一段颇有意思的对话。那天,毛主席悄声进屋,冲着正在忙碌的李银桥喊道:"不许动!举起手来!"李银桥条件反射般转身制住了毛主席,随即意识到是主席在逗他,立即松开了手。毛主席笑着说:"你这个卫士组长十分警惕,我没有选错人!"李银桥回答:"主席怎么可能选错人呢!"主席却摇摇头道:"我又不是诸葛亮,怎么不会选错人呢?就算是诸葛亮,也有用错关羽和马谡的时候啊!" 这段看似寻常的对话,实则揭示了毛主席对诸葛亮军事指挥才能的深刻洞察。在中国人的集体记忆中,诸葛亮常被描绘为摇着鹅毛扇、胸有成竹的神人,仿佛洞悉一切。鲁迅先生曾形容为"状诸葛之多智而似妖",这种形象在《三国演义》的渲染下更加根深蒂固。 然而,历史的真相往往更为复杂。毛主席在读到宋代文学家苏洵的《项籍论》时,对其中评价诸葛亮的观点深以为然。苏洵认为:"诸葛孔明弃荆州而就西蜀,吾知其无能为也。"毛主席在书上批注道:"其始误于《隆中对》,千里之遥而二分兵力,其终则关羽、刘备、诸葛三分兵力,安得不败。" 《隆中对》作为诸葛亮二十六岁时提出的战略构想,确实存在先天不足。蜀地地处西南,远离中原战场,地形险峻,交通不便。诸葛亮建议刘备先占据荆州、益州,再以此为根据地北伐,看似合理,实则忽视了地理环境的制约。大军从蜀地到中原,路途遥远,不仅耗费巨大的人力物力,还会使军队在长途跋涉后疲惫不堪。 更为关键的是,诸葛亮主张在时机成熟时,派两名上将分别从荆州、益州带兵出征,攻打宛、洛和秦川。这种分散兵力的做法,对本就人口不占优势的蜀国来说,无异于自损实力。正如后来历史所证明:关羽守荆州,最终被吴军偷袭;刘备攻打东吴,火烧连营八百里以惨败收场;诸葛亮北伐中原,每次都需休养生息数年,且每战都使蜀汉元气大伤。 在街亭之战前,老将魏延曾建议诸葛亮集中兵力直取长安,再进攻关中。这一建议从现代军事学角度看,实则更为合理。当时蜀魏边境长期未发生战争,曹魏在边关的防守已趋于松懈。然而,诸葛亮没有采纳这一建议,而是将兵力分为三路:赵云攻箕谷,马谡守街亭,自己驻守祁山。最终,街亭失守,北伐功亏一篑。 "三个臭皮匠,合成一个诸葛亮"。1943年11月29日,毛泽东在招待陕甘宁边区劳动英雄大会上讲到这句民间谚语时,别有深意地说:"这就是说,群众有伟大的创造力。中国人民中间,实在有成千成万的'诸葛亮',每个乡村,每个市镇,都有那里的'诸葛亮'。"此时,陕甘宁边区正面临国民党封锁和经济困难,而毛泽东通过"组织起来"的号召,动员了各方面力量开展大生产运动,成功渡过了难关。 在毛泽东眼中,诸葛亮不仅仅是一个历史人物,更是一个多面的文化符号。他批评了诸葛亮的军事缺点,却也高度评价其多方面的才能和精神品质。这种辩证态度,反映了毛泽东思想的深刻性和全面性。 毛泽东明确指出诸葛亮有三个致命的缺点。第一是用人不当。除了前文提到的关羽守荆州和马谡守街亭,毛泽东特别强调:"街亭之战的失败,诸葛亮是应该负主要责任的。"他认为作为主帅,诸葛亮不应该将重任交给无实战经验的马谡,而应亲自率领大军进攻。诸葛亮似乎也认识到了这一点,裴松之在《三国志》中记载,诸葛亮曾对左右说:"大军在祁山、箕谷,皆多于贼,而不能破贼为贼所破者,则此病不在兵少也,在一人耳。"这个"一人",指的就是他自己。 第二个缺点是兵力分散。毛泽东作为军事战略家,特别重视"集中优势兵力,各个歼灭"的原则。而诸葛亮从《隆中对》到实践,始终未能摆脱兵力分散的战略误区。毛主席评价道:"关羽、刘备、诸葛三分兵力,安得不败。"从现代军事学角度看,1+1大于2,整体力量总大于分散个体力量之和,分散作战必然导致蜀军实力大打折扣。 第三个缺点是穷兵黩武。诸葛亮将北伐作为终极目标,不惜一切代价追求统一,忽视了国家正常发展的需要。"打天下容易,坐天下难",北伐虽然是大业,但过度消耗国力,最终导致蜀汉积弱难返。 然而,毛泽东对诸葛亮的评价并非全盘否定。他赞赏诸葛亮作为青年才俊的成就,在1958年党的八大二次会议上,毛泽东列举了30位古今中外年轻有为的人物,诸葛亮赫然在列。作为知识分子的典范,毛泽东在1945年党的七大上说:"那个穿八卦衣拿鹅毛扇子的就是知识分子。"借此阐明党对知识分子的正确态度。 毛泽东还特别称赞诸葛亮的民族政策:"诸葛亮会处理民族关系,他的民族政策比较好。获得了少数民族的拥护。……这是他的高明处。"七擒孟获、"西和诸戎,南抚夷越"的政治智慧,值得后人借鉴。