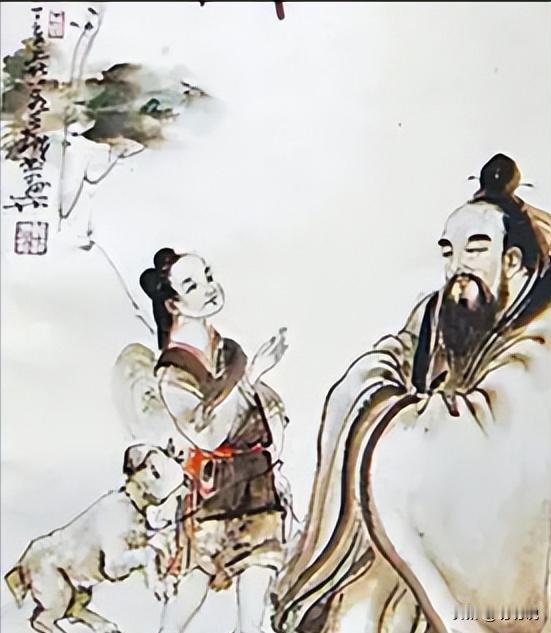

孔子问:“天上有多少颗星星?”底下鸦雀无声,突然一名7岁孩童站出来回答了此问题,孔子听到答案后,当即拜他为师…… 孔子作为儒家学派的开山祖师,其影响力早已超越了国界和时代的限制。他不仅在中国家喻户晓,更是在世界文化舞台上占据着举足轻重的地位,被公认为"世界十大文化名人"之首。然而,即使是如此伟大的思想家,也并非无所不知、无所不晓。 在《论语·述而》中,孔子曾说过:"三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。"这句广为流传的名言体现了孔子虚心好学的精神。在他看来,无论善恶,都可以成为自己的老师——既可以学习别人的长处,也可以从他人的短处中吸取教训。 许多人常以为,被尊称为"至圣先师"的孔子一定是全知全能的,否则怎能在后世产生如此深远的影响?实际上,历史记载中不乏孔子"知识盲区"的例子。比如我们熟知的"两小儿辩日"的故事中,孔子面对两个小孩子关于太阳何时离人近远的争论,竟然也陷入了思索无法判断。这恰恰说明,真正的智者并非无所不知,而是勇于承认自己的不足。 在春秋时期的小国莒国,曾诞生了一位令人惊叹的神童,名叫项橐。虽年仅七岁,他却学识渊博,智慧超群,被后世尊称为"圣公"。项橐并非寻常人家出身。在项氏家族的族谱中,他是项氏家族的第一始祖项师的孙子,而后来威震天下的西楚霸王项羽,则是项氏第十代项荣的儿子,可见项橐与项羽之间存在着直接的血缘关系。 一个寒冬时节,孔子带着弟子们周游列国讲学。在一处路口,他们遇见了正在雪地上用树枝画画的项橐。孔子见前方有人,便停下脚步观看。只见雪地上画着一座栩栩如生的城池,细节处理得十分精妙。孔子不禁赞叹这画工精湛,为避免踩坏这幅"作品",他选择从旁边绕行。 谁知这一举动却引来了小小画家的不满。项橐抬头看着这位须发皆白的老者,直言不讳地指出他的"失礼"之处:"老先生,这城门是用来走的,您不走正门反而绕道而行,这不合规矩啊!" 孔子听罢莞尔一笑,解释道自己是怕踩坏了他的杰作。项橐则反问他,画城门不就是为了让人通行吗?孔子被这个回答逗乐了,便指着那小小的门洞说,这么小的门,他这么大的人怎么过得去? 面对这个问题,项橐略作思考,随即挥动树枝在空中画了几下,然后对孔子说:"大门已经画好了,请老先生通过。"孔子见小孩子如此机智,便邀他同行。项橐欣然应允,迈步跟上了孔子。 这次偶遇,成为了一段传奇智慧交锋的开始,也为后来的"星辰之问"与拜师典故埋下了伏笔。 孔子与七岁的项橐结伴同行,走在冬日的乡间小路上。周围的景色虽因寒冬而显得萧瑟,但松柏依然青翠挺立。项橐注视着这些常青树木,提出了他的疑问:为何严寒之下,松柏仍能保持枝繁叶茂? 孔子略加思索后回答说,这是因为松柏心实不虚,所以能够抵御严寒。这个回答看似有理,却立刻被项橐巧妙地反驳。小小年纪的项橐指出竹子虽然中空,却同样能在寒冬中保持青翠,由此证明孔子的解释并不完全正确。这一问答展现了项橐过人的洞察力和勇于质疑的精神。 行至护城河边,他们见到一群鹅在水面上引吭高歌。项橐又向孔子请教,为何鹅能发出如此洪亮的声音?孔子解释道,这是因为鹅颈修长,所以声音宏亮。项橐闻言微微摇头,他指向河中的青蛙,反问道:那些青蛙叫声同样响亮,难道它们也有长脖子吗?这一简单而直接的反问,再次让孔子哑口无言。 在两人交流的过程中,项橐还向孔子提出了关于人与自然关系的深刻见解。他认为万物之间相互依存,相互影响,没有绝对的规律可循。有时看似矛盾的现象背后,可能隐藏着更深层次的道理。这种朴素的辩证思想,让孔子惊讶于这个孩童的思维深度。 天色渐晚,夜幕降临,几颗明亮的星辰开始在天空中闪烁。孔子见状,决定考验一下这个聪慧过人的孩童。他抬头望天,指着星空问道:"天上有多少颗星星?" 这个问题一出,跟随在旁的弟子们顿时鸦雀无声。他们知道,这是一个几乎不可能回答的难题。即便是学识渊博如孔子,也无法给出准确答案。在场众人都以为项橐这次必然会被难住。 然而,出乎所有人意料的是,面对这个刁钻的问题,项橐并未慌张。他仰望星空,稍作沉思后,平静地回答:"天有一天一夜星辰。" 这个回答虽然简短,却蕴含深意。项橐并没有给出一个具体的数字,而是用一种哲学的方式表达了星辰数量的概念——天空中的星星数量就是一天一夜所能见到的全部星辰。这个回答既避开了无法计数的困境,又巧妙地表达了一种宇宙观,显示出超乎年龄的智慧。