⭕唐代以后契丹、女真、蒙古、满族等北方民族建立的王朝,与汉族集团不断争战、共存、融合,逐渐建立胡汉一体的中央集权国家。这一时期的都城规划不仅是草原与中原文明的碰撞产物,更开创了“分而治之”的都城模式,深刻影响了后世都城设计。

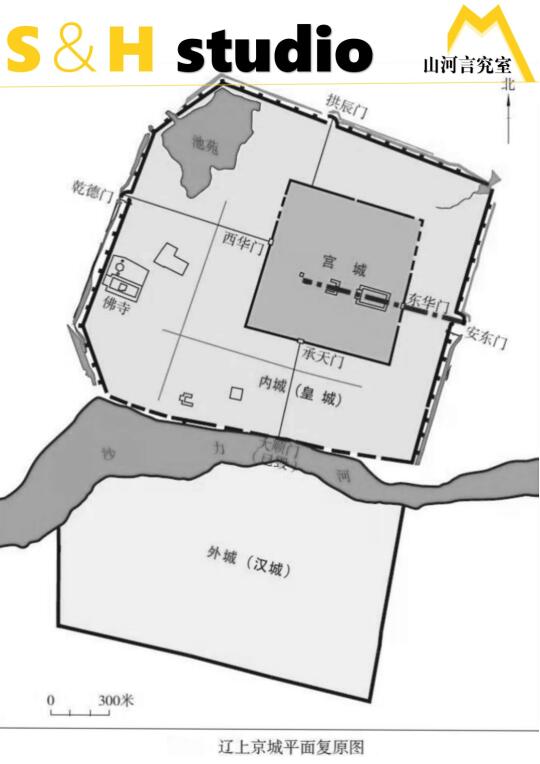

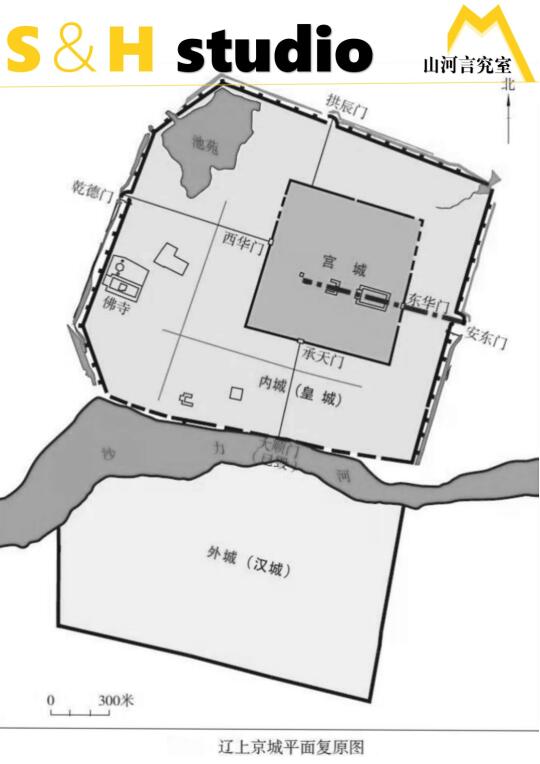

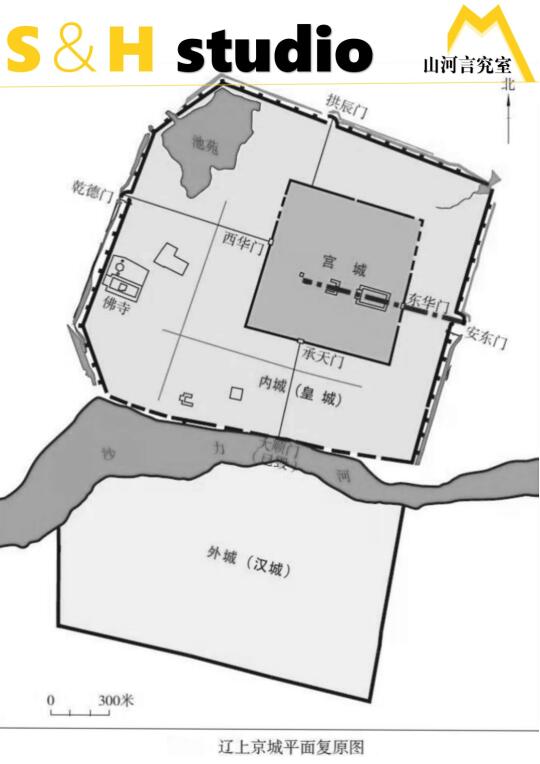

⭕辽上京由北部的皇城和南部的汉城组成,平面略呈“日”字形,总面积约5平方公里。北城为皇城,是契丹贵族及政治核心区,象征草原权力,南城为汉城,是汉人、商人聚居的经济区,这种形制布局直接体现的“因俗而治”理念,反映出“兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”的统治思想。

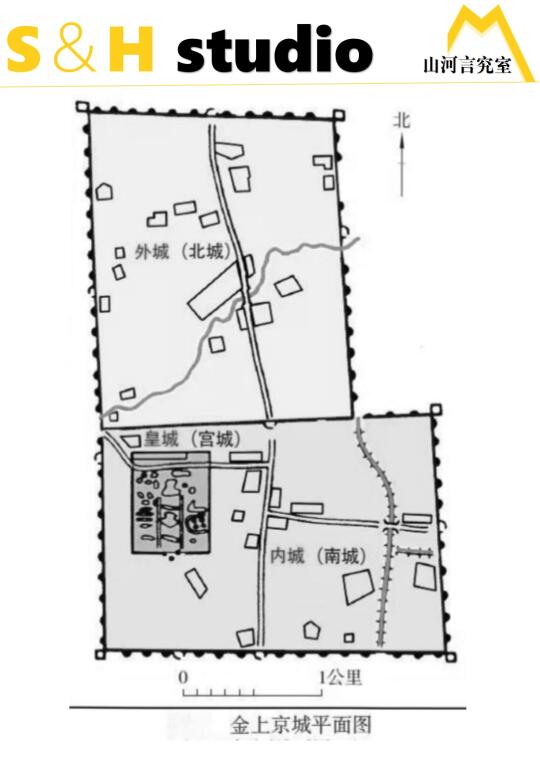

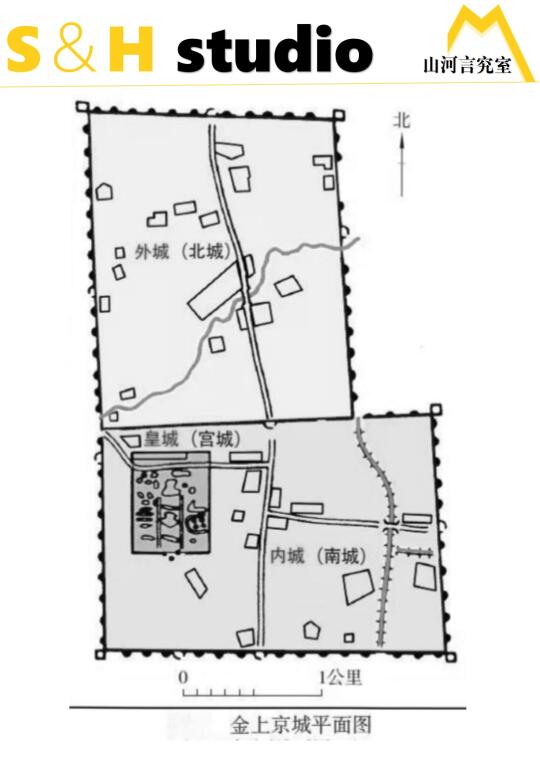

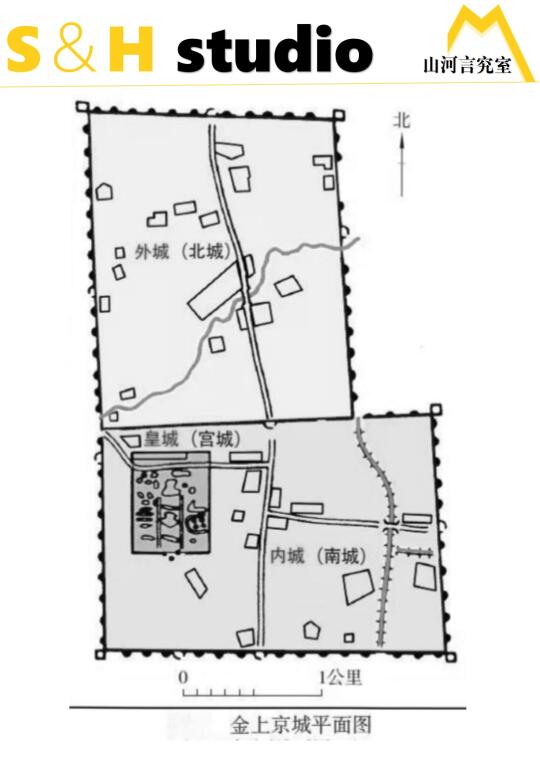

⭕金中京延续辽上京“日”字形双城结构,但进一步向中原模式靠拢,体现在宫城南移,皇城位于北部,但宫殿群轴线改为南北向(中原传统),弱化辽代东向轴线,体现女真汉化进程。

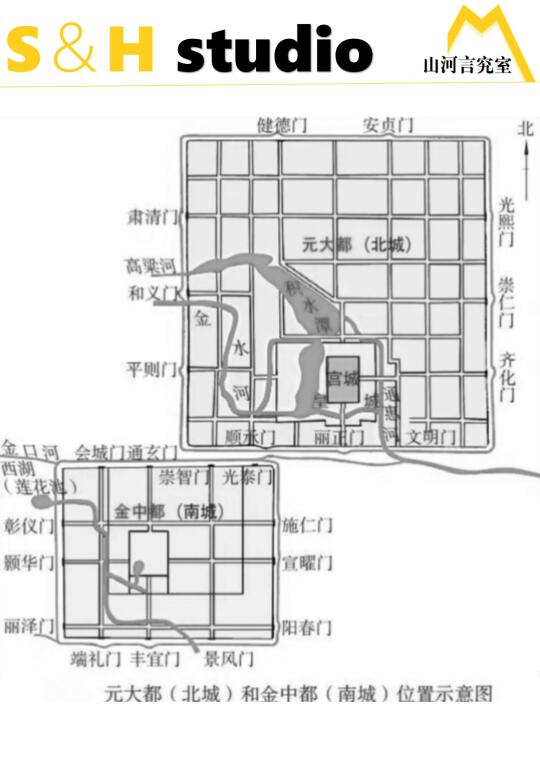

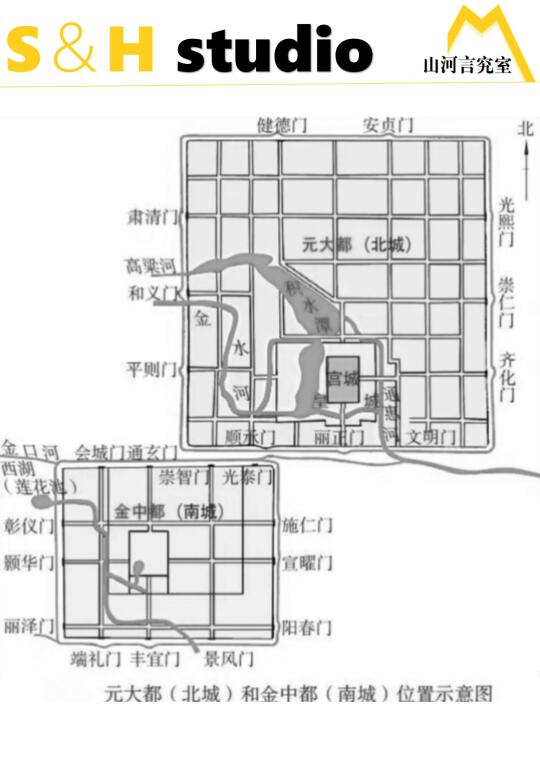

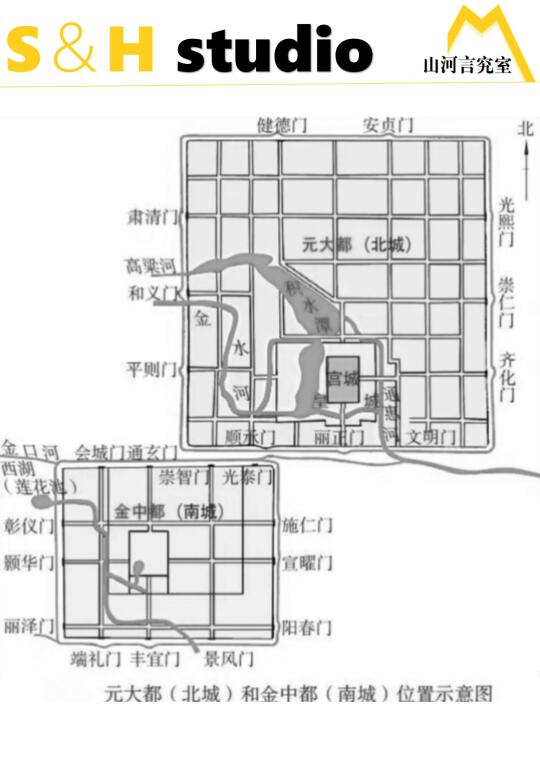

⭕元大都(称北城)建成后,原金中都旧城仍然存在,称南城。元朝统治者一度将元大都(北城)和金中都(南城)作为一个整体考量来使用,元大都城内的核心建筑是蒙古族皇帝办公、居住的宫城,以及官署、宗庙、寺观、府邸和商业区等,这里主要是皇帝和贵族生活的区域。而作为南城存在的“金中都”旧城,生活着包括女真人在内的普通汉人,也有繁华的工商业区。

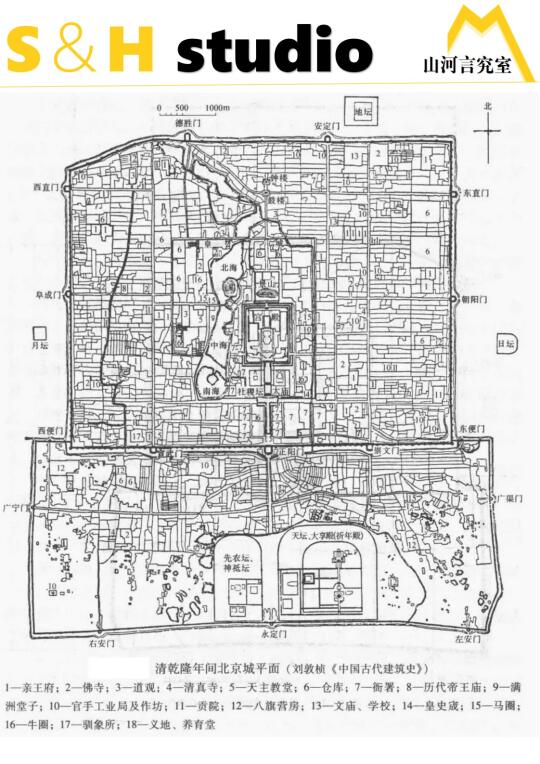

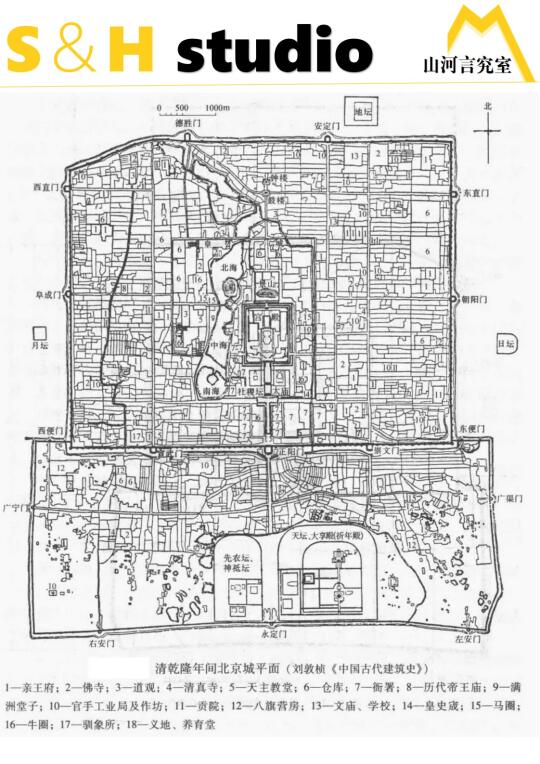

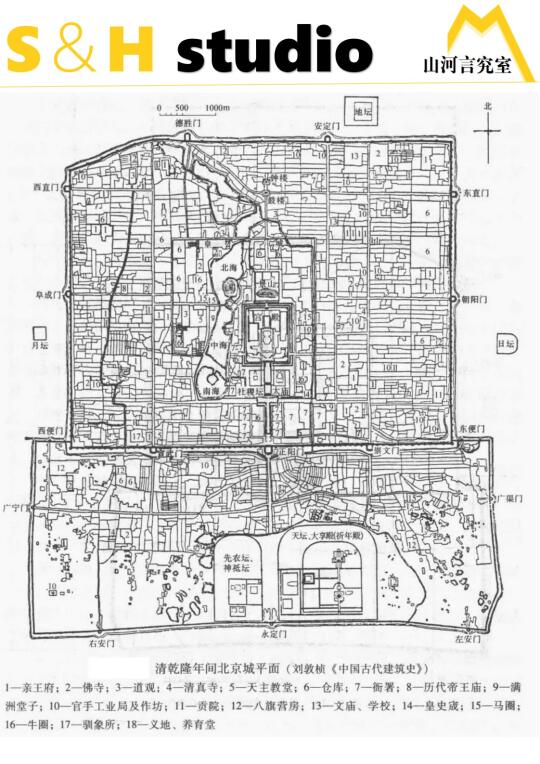

⭕眀北京城北城的街道等沿袭元大都的格局,并重新规划了宫城和皇城,形成三重环套“回”字形布局,为了加强防御增建南城。在清初,皇帝和贵族圈占北京内城(即北城),使之成为满族皇帝和贵族的集聚地。除满蒙八旗外,也有汉八旗官兵居住。而外城(即南城)则是清朝汉人、汉官、回民和工商业者的集中聚居区。