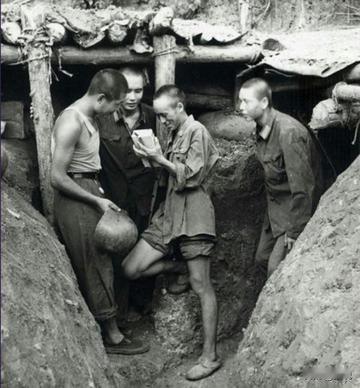

1956年,解放军在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体,蓬头垢面的男男女女。经过调查发现人数不少,他们生活的环境十分落后,常年在幽暗的森林下生活,服装破烂不堪,住的是低矮的草棚,靠野果捕猎生活。 在云南省的中部,矗立着一座充满神秘色彩的山脉,这就是哀牢山。它绵延500多公里,山势如一条匍匐的巨龙,北起楚雄,南至中越边境线。 主峰海拔3166米,山势险峻、山体狭长,是横断山系云岭山脉向南的延伸,也成为了云贵高原和横断山脉的天然分界线。这里的气候变幻莫测,当地人常说"一山分四季,隔里不同天",生动地描述了哀牢山独特的地理气候特征。 哀牢山的原始森林覆盖率高达80%,形成了一片独特而完整的生态系统。这里沟壑纵横,幽深茂密的热带雨林遮天蔽日,为众多野生动物提供了理想的栖息地。 云豹在密林中穿梭,黑熊在林间觅食,灰叶猴在枝头跳跃,孟加拉虎的足迹偶尔可见,黑长臂猿的叫声不时响起。据统计,这片原始森林中栖息着460多种野生动物,形成了一个完整而丰富的生物链。 茂密的森林和险峻的地形形成了天然的屏障,将这片区域与外界隔绝。深邃的山谷中常年云雾缭绕,地形复杂多变,这些特点让哀牢山的腹地长期成为人迹罕至的处女地。 1956年,一支解放军部队在执行边境巡逻任务时,意外在哀牢山深处发现了一群与世隔绝的原始居民。这群人衣不蔽体,蓬头垢面,居住在简陋的草棚中,过着原始的群居生活。 经过初步调查,这群原始居民的人数竟然达到了约4万人之多。他们被称为苦聪人,生活方式仍处于石器时代水平,与现代文明完全隔绝。 这个重大发现立即引起了各方面的高度关注。政府随即组织了专门的考察队,对这个刚被发现的原始群体展开了深入调查。 考察发现,由于地理环境的特殊性,这片区域形成了一个相对封闭的生态圈。茂密的森林、陡峭的山势、复杂的地形,以及常年的云雾笼罩,使得这里成为了一个与外界几乎完全隔绝的世界。 在哀牢山深处,苦聪人群体过着原始而简单的生活,他们的生存方式与现代社会形成了鲜明的对比。这个群体的日常生活完全依赖于大自然的馈赠,他们采集野果、捕捉小动物维持生存。 他们使用最原始的石器作为工具,这些工具包括打制的石斧、石刀和其他简单的石器。这些工具的制作工艺和使用方法,与新石器时代的人类并无太大差异。 苦聪人的居所是用就地取材的竹木、茅草搭建的简易草棚。这些草棚结构简单,仅能遮风挡雨,内部空间狭小,没有任何现代意义上的家具陈设。 他们不懂得织布,也没有制衣的技术,身上披着的仅是一些粗糙的树皮或兽皮。在寒冷的季节,他们主要依靠篝火取暖,钻木取火的技能是他们生存的重要本领。 这个群体没有文字,信息的传递主要依靠口耳相传。他们有着自己独特的语言系统,这种语言与外界的任何民族语言都有着明显的差异。 在生产方式上,他们不懂得农耕,也没有畜牧的概念。狩猎采集是他们唯一的生产方式,男性负责狩猎,女性则主要负责采集野果和照料幼童。 群体内部形成了简单的社会分工,但没有复杂的等级制度。他们以血缘关系为纽带,形成了松散的部落联盟,每个部落都有自己的活动范围。 苦聪人对疾病没有科学的认知,也不懂得使用药物。生病时,他们主要依靠巫术和自然恢复。这种情况导致群体中的人均寿命普遍较短。 在发现苦聪人群体后,政府迅速组织了一系列援助行动。从上世纪60年代开始,政府定期向哀牢山深处运送生活必需品,包括衣物、锅碗、粮食等基本物资。 第一批援助物资中,最受欢迎的是现成的衣物和煮食工具。这些物品立即改变了苦聪人的日常生活,让他们第一次体验到了现代文明带来的便利。 政府的援助不仅限于物资,还包括生产工具和农作物种子。铁制的农具取代了石器,让劳动效率大大提高。种子的引入则开启了他们对农耕文明的认知。 为了帮助苦聪人掌握农业生产技术,政府派出了农业技术员进行指导。他们教授苦聪人使用农具、选择种植时节、管理农作物的基本技能。 定居定耕政策的实施是一个重要的转折点。政府帮助苦聪人选择适合居住和耕种的地点,建造永久性的房屋。这个过程改变了他们传统的游猎生活方式。 在医疗卫生方面,政府为苦聪人建立了基本的医疗站。医务人员定期进行巡诊,为他们普及基本的卫生知识,提供必要的医疗服务。 教育也是援助工作的重要组成部分。简易学校的建立让苦聪人的下一代有机会接受教育。孩子们开始学习文字,了解外面的世界。 随着时间推移,苦聪人逐渐适应了现代生活方式。他们学会了使用货币,开始参与简单的商品交易。基本的生活习惯也在潜移默化中发生改变。 1985年,经过深入的民族学研究,政府正式将苦聪人划归为拉祜族。