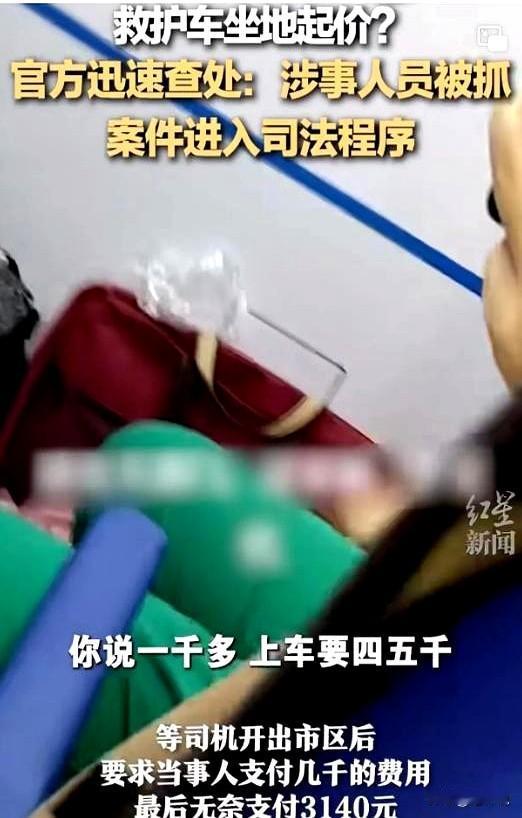

“不怕遭报应吗?”2022年,一女子不想母亲在重病监护室去世,于是花1200元喊了一辆救护车,准备将处于弥留之际的母亲送回家里,万万没想到,救护车开到半路,竟坐地起价,要求女子支付4600元,女子不同意,司机强行将其拖拽下车! (参考信源:红星新闻《弥留之际叫救护车送回家,却遭救护车坐地起价》) 救护车,本是生命垂危之际的最后一丝希望,是连接医院与家门的生命通道。然而,这条通道有时却会变成吞噬希望的深渊,让本就脆弱的生命雪上加霜。2022年,王女士的遭遇,就赤裸裸地揭示了救护车行业令人心寒的黑暗面。 王女士的母亲病重,在监护室里苦苦挣扎,生命体征微弱得像随时会熄灭的烛火。医生委婉地暗示,留给老人的时间不多了。王女士和弟弟商量后,决定将母亲接回家,让她在最后的时光里感受家的温暖。然而,联系医院的救护车,却被告知要等到第二天清晨才能出市区。心急如焚的王女士四处求助,最终联系到一辆看似能解燃眉之急的救护车。电话里,对方承诺价格不会超过1200元。王女士仿佛抓住了救命稻草,连忙答应下来。 很快,一辆没有牌照的救护车出现在医院门口。司机满脸堆笑,再次确认了1140元的全程费用,这更让王女士安心不少。他们小心翼翼地将母亲抬上车,王女士紧绷的神经终于稍微放松,甚至和司机聊起了母亲的病情,言语间充满担忧和不舍。救护车缓缓启动,载着王女士一家和他们最后的希望,驶向家的方向。 然而,希望在半路戛然而止。车子行驶到一半,司机突然变脸,要求王女士支付费用。王女士以为自己听错了,可当司机再次报出4000多元的数字时,她如遭雷击。“怎么可能?明明说好了1140元!”王女士愤怒地质问。司机却冷漠地回应:“你母亲用的被褥、呼吸机,这些都是额外费用。”这个理由荒唐至极,当初谈好的价格,如今却凭空冒出这么多额外费用,这分明就是坐地起价。王女士气愤地和司机理论,但司机态度强硬,甚至威胁道:“不掏钱就下车,别耽误我时间!”此时此刻,司机哪里还有半分救死扶伤的样子,分明就是一个唯利是图的商人。 望着依靠呼吸机维持生命的母亲,王女士深知,离开呼吸机,母亲可能连一分钟都坚持不了。她陷入了两难的境地:一边是病重的母亲,一边是无理的司机。最终,王女士含泪支付了3100元。这一番折腾下来,母亲到家时已经奄奄一息,几乎刚到家就离开了人世。原本想让母亲平静地走完最后一程,却被这突如其来的变故彻底打乱。王女士悲痛之余,更多的是无尽的憋屈和愤怒。 事后,王女士决心维权。她找到医院理论,但医院却推卸责任,称这是接线员的个人行为。王女士没有放弃,她收集证据,向相关部门投诉。维权过程中,有知情人士透露,这种半路加价的情况并非个例,背后可能存在着一条灰色利益链。最终,王女士的努力得到了回报,司机和相关人员受到了应有的惩罚。然而,即使正义得到了伸张,也无法挽回母亲的生命。 王女士的遭遇,揭开了救护车行业乱象的冰山一角。救护车资源的稀缺,让患者家属在紧急情况下选择有限,往往只能“病急乱投医”。而一些不法分子,正是利用了这种信息不对称和家属的焦急心理,大发不义之财。他们将救护车变成了“敛财工具”,将患者和家属的痛苦视为赚钱的机会。 除了资源的稀缺,监管的缺位也是导致乱象丛生的重要原因。救护车收费标准不统一,给了不良从业者可乘之机,他们可以随意定价,漫天要价。调度机制也不完善,常常出现救护车分配不合理的情况。此外,对于违规行为的惩处力度也不够,违法成本低,难以起到震慑作用。 要整治救护车行业的乱象,需要多管齐下。首先,要加强行业监管,建立统一透明的收费标准,完善调度机制,确保救护车资源的合理分配。其次,要加大对违规行为的惩处力度,提高违法成本,形成有效震慑。同时,也要加强医护人员的职业道德教育,引导他们树立正确的价值观,以救死扶伤为己任。此外,还需要增加救护车资源的投入,缓解资源紧张的局面。 救护车是生命的摆渡人,它承载着患者和家属的希望。我们不能让这条生命通道变成“黑心车”,让患者和家属在绝望中还要遭受经济上的重创。希望相关部门能够重视起来,采取有效措施,让救护车行业回归正轨,让每一个需要帮助的人都能得到及时、安全、有效的救治。让救护车的警笛声,永远是生命的希望之歌,而不是绝望的哀鸣。王女士的悲剧,不应再次上演。