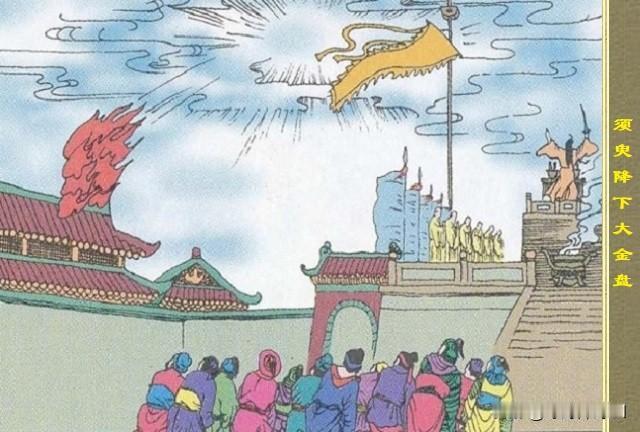

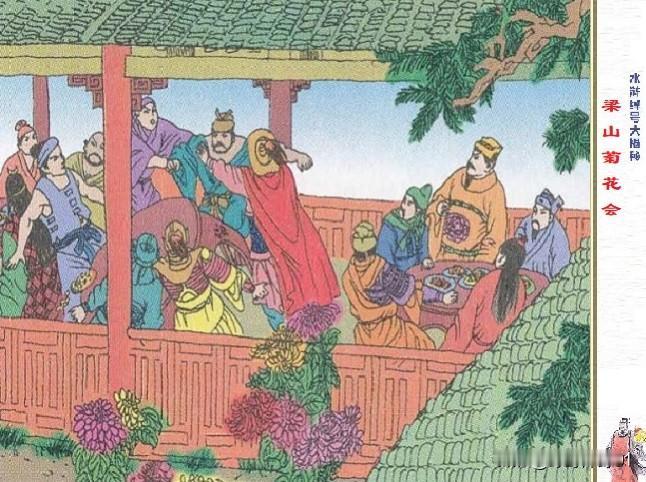

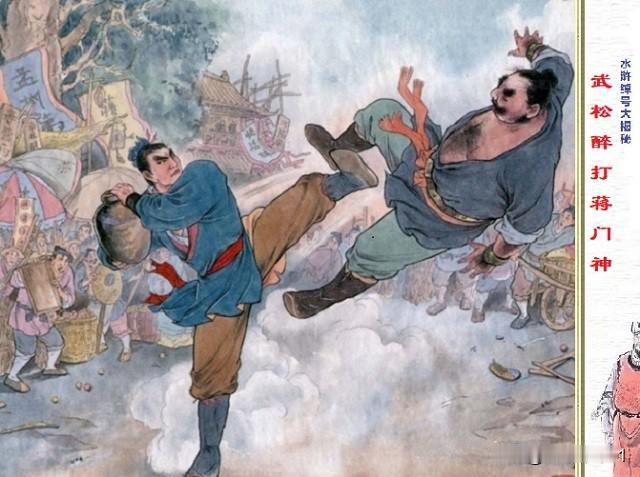

水浒传里面宋江为什么要招安呢?水浒传中的招安即造反,造反即招安,写的是一回事,所以,宋江要招安。 第三十二回,行者武松率先提出要受朝廷招安,而到了第七十一回梁山大聚义后,武松却在菊花会上却叫道:“今日也要招安,明日也要招安去,冷了弟兄们的心!”同一部书中,武松第一个要招安,却第一个反对招安,怎么回事呢? 据高儒《百川书志》记载,《水浒传》共一百回,“钱塘施耐庵的本,罗贯中编次”,也就是说,《水浒传》有原本与续书。现在能见到的容与堂本,大致刊刻于万历三十八年,这个本子虽然据成书差不多有一百三十多年时间,但除了假托李卓吾之名添加了不少伪评外,应当是最接近真本的本子了。 这个真本在梁山大聚义后,只有招安、灭辽、征方腊、收尾这几段故事,所谓剿田虎、破王庆事则不知是谁补写加塞的。至于金圣叹伪造贯华堂本,篡改与腰斩《水浒传》,堪称文学史上的丑闻,不提也罢。 据说,《水浒传》最早的版本是嘉靖五年刊刻的,现存五回残卷。若以此而论,《水浒传》虽然以简本的形式流传于民间,但真本却被禁了八十四年。《水浒传》为何被禁,其原因不是写的造反,梁山好汉最终招安为朝廷效命,宋江等死忠朝廷,怎么还能以造反之命禁刊呢? 《水浒传》是借北宋宋江太行山聚义,隐写的大明藩镇之乱历史。早在嘉靖年间,李开先等人就读懂了其中的深意,说:“《水浒》委曲详尽,血脉贯通,《史记》而下,便是此书。且古来更无一事而二十册者。倘以奸盗诈伪病之,此不知序事之法,史学之妙者也。” 李开先说《水浒传》是区别于《史记》另一种讲史书,是“史学”而非“奸盗诈伪”之书。但李开先却讳莫如深,不敢说《水浒传》写的是哪段历史。其实,《水浒传》是以朱元璋封建诸子、立孙子朱允炆为皇太孙、皇太孙削藩而引发的靖难之役,主线就是这场大明藩镇之乱。因而,施耐庵在书中蕴含了“封建必亡”的主题。因为民国文人伪造了死于洪武三年的施耐庵,《水浒传》就被严重误读了。 原著七十回半只写到燕王成功夺位,借一只“大金盘”暗喻大明将如北宋那样亡于金,亡大明者必定是朱家木字辈中的由字辈皇帝,且将出现南明。续书在此基础上进一步阐明主题,以破大辽、征方腊以及宋江之死,把原著中隐藏的“榆木川”显性地表述出来,直接写到了永乐朝终、朱棣驾崩。 《水浒传》中所有人物都是隐写的大明皇帝与谋反的藩王,至少原著是如此写法,以宋江为代表的梁山一百单八将都有大明太祖与永乐皇帝的隐喻,也隐写了建文帝与宣德等“水木火金土”一轮五德皇帝。不在一百单八将之列的梁山好汉王伦、晁盖,也是大明皇帝。 燕王本是藩王,起兵靖难实则谋反。梁山,实写的是大明燕藩之西的石景山,石景山之东就是燕藩与永乐之后的大明都城,故是“山东梁山”。燕王夺位成功,他就是朝廷,这便是《水浒传》中的“招安”。 《史记·帝舜纪》:“禹乃兴九招之乐。”《水浒传》中的招安之“招”出自此典,假语朱元璋洪武三年所封之九大皇子藩王,乐,假语为永乐。安,即“王教头私走延安府”之安,延安府实则晏安府,大明朱姓就出自晏安,晏安即曹安,是邾国之先祖,邾国本曹姓,后因国而改为朱姓,大明朱姓化自曹姓,这是《明实录·太祖高皇帝实录》说的。因此,四大名著中的“花”就是曹化(草化),隐写的都是朱明。 安,家女,“女”指的是北方玄武七宿中的女宿,燕藩就在此分野,朱棣故自称玄武大帝转世。安,指的是大明永乐都城。 因此,“招安”实写的是朱棣谋反又为朝廷之主的寓意。 武松,这个人物既写的是曾经作行者的朱元璋,又隐写的是“醉”打蒋门神的燕王。所以,武松头一个要招安,又头一个反对招安。 宋江招安寓意大明封藩而至燕王夺位,永乐为朝,所以,梁山好汉都做了朝廷人。梁山招安之后,便是破幽州。幽州,是辽国的南京,燕王打的就是大明都城。 幽州,又是永乐新都的代称,破幽州则是《水浒传》作者的意愿或者遗愿。《水浒传》中隐藏了不见于史料的大明机密,尤其是靖难之役中的种种被朱棣篡改的历史机密,因而,其人必定是靖难之役的直接参与者,也是在靖难之役后遭到朱棣清算的戴罪之人。以书中的暗示,其作者高度疑似谷王朱橞。 朱橞之后,有人续写了梁山大聚义之后的故事,此人或许与谷王有关,以“庵”而言,续书作者高度疑似王府内官(太监)之类的人。帮助燕王夺位却又遭到清算,谷王对燕王的仇恨可想而知,因而,要杀燕王,这便有了征方腊的故事,以及“神聚蓼儿洼”的结局。此时,永乐已驾崩榆木川。 历史真实中,宋江是否参与征讨方腊语焉不详,但宋江肯定不是征方腊的主将。《水浒传》“歪曲”历史,其用意是要灭燕王。方臘的“臘”,其声部是鼠毛,朱棣属鼠。前七十回中,就以白日鼠、过街老鼠、朴刀、朴树等等隐写了属鼠的燕王。 “招安”都是隐写的大明藩镇之乱,所以说,梁山好汉造反即招安,招安即造反。