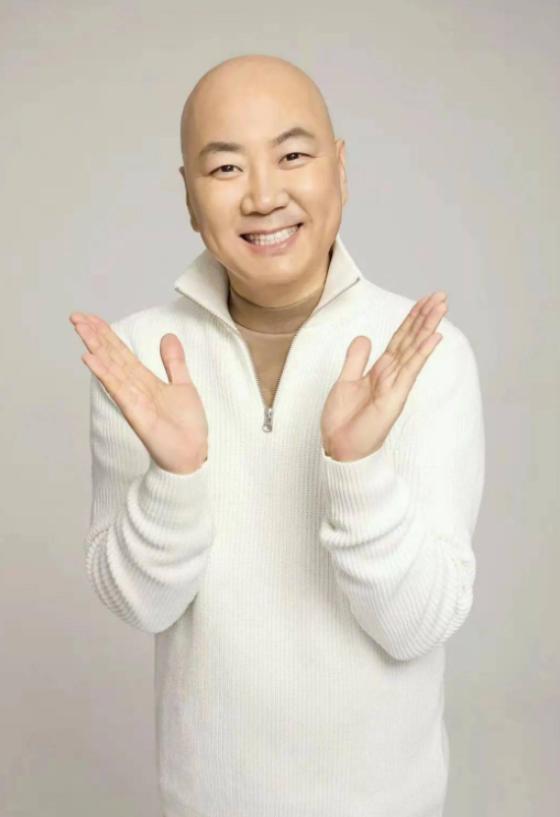

2017年,“小品一哥”郭冬临,在春晚表演结束后,收到一封来自河南的律师函,要求郭冬临赔偿每一位河南人1块钱,总共1亿元。 郭冬临出生在湖南岳阳的一个贫困家庭,父亲因病卧床,母亲独自撑起整个家。小小年纪的郭冬临就得跟着母亲在寒风中卖艺,生活的重担压在稚嫩的肩膀上。郭冬临从小就发誓要出人头地,改变家里的穷困状况。 为了追求梦想,郭冬临不顾家人的反对,考入了上海戏剧学院。在校期间,他比其他同学更加刻苦,总是在琢磨如何提高自己的表演技巧。毕业后,郭冬临幸运地得到贵人相助,获得了在电视剧《编辑部的故事》中扮演喜子的机会,虽然只是个配角,但他还是认真对待,用心塑造每一个细节。 正是这种敬业的态度,让郭冬临获得了更多的机会。1993年,他第一次登上春晚舞台,表演小品《白事会》,瞬间成为全国观众关注的焦点。此后的20多年里,郭冬临几乎年年都会在春晚上亮相,成为一张永恒的"笑脸"。 郭冬临塑造的小品形象,总是那么接地气、亲民。无论是《卖布头》里的农村出来的"二把刀",还是《幸福生活》中的"文孝顺",都让观众找到了生活中的影子。他的表演真实自然,台词朴实幽默,深受老百姓的喜爱,被誉为"小品一哥"。 2017年的春节联欢晚会上,郭冬临和搭档孙桂田合作表演了小品《取钱》。这个小品的本意是想讽刺电信诈骗,提醒大家提高警惕。但没想到的是,小品中的一个细节却引发了巨大的争议。 在小品中,郭冬临扮演的角色接到一个电话,对方操着一口河南口音,而郭冬临脱口而出一句"十个河南九个骗"。这句台词一出,立刻在网上引起了轩然大波。许多网友认为,郭冬临和小品剧组是在恶意抹黑河南人,把河南人和骗子划等号。 事态愈演愈烈,一位来自河南的律师更是向郭冬临和北京电视台发去律师函,要求郭冬临向河南人公开道歉,并且为河南全省1亿多人口每人赔偿1元钱,总共1个亿。这个举动无疑又为本就沸腾的舆论锅里添了一把火。 面对铺天盖地的质疑和指责,郭冬临起初选择了沉默。事实上,那句争议台词并非出自他本人之口,而是后期配音加入的。但在公众眼中,他就是那个出言不逊、侮辱河南人的"罪魁祸首"。 无奈之下,郭冬临只能出面澄清,解释自己并无"地域黑"之意,自己只是在尽职尽责地演好剧本中的角色。然而,这番解释并没有平息民愤,反而引来更多的口诛笔伐。 风波愈演愈烈,事件最终还是走上了法律的途径。法院经过审理,最终做出裁定:郭冬临的行为并不构成侵权,无需承担赔偿责任。虽然从法律的角度说,郭冬临可以松一口气了,但是这件事给他的事业和个人形象带来的负面影响却是无法估量的。 这场闹剧最终以郭冬临无罪而告终,但是其带来的影响却是深远的。它引发了人们对于公众人物言行、艺术创作尺度的深入思考和讨论。一个不经意的玩笑,一句无心的台词,都可能成为压死骆驼的最后一根稻草,引发轩然大波。 这也给所有从事文艺工作的人敲响了警钟:创作要接地气,但绝不能触碰底线,更不能为了博眼球而恶意抹黑、攻击某个特定群体。艺术源于生活,但又不能完全等同于生活。艺术创作需要放飞想象的翅膀,但也要时刻系住道德的缰绳。 这场风波对郭冬临的事业和生活造成了不小的影响。在事件发酵的那段时间里,郭冬临几乎销声匿迹,很少出现在公众视野中。有传言说他被"封杀"了,但事实并非如此。只是在那个特殊时期,他做什么都会招来无尽的非议和攻击,甚至连他代言的商品也受到了波及,不少商家纷纷与他解约。 面对这一切,郭冬临选择了暂时的退隐。他给自己放了一个长假,利用这段时间来反思自己的言行,审视自己的艺术之路。曾经有一句戏言,叫做"台上一分钟,台下十年功",对于郭冬临而言,这句话有了更深刻的领悟。一个公众人物,在聚光灯下的一举一动都可能影响无数人,必须时刻保持警醒和自省。 事件也引发了更广泛的讨论:公众人物的言行到底该有怎样的尺度?有人认为,郭冬临只是一个演员,他的本职工作就是按照剧本来表演,不应该对剧本内容负责。但更多的人认为,作为一个公众人物,无论在台上台下,都应该对自己的言行负责,不能随意开一些可能冒犯到别人的玩笑。 另一个值得深思的问题是,我们的社会对来自不同地域的人是否还存在一些偏见和刻板印象?"十个河南九个骗"这样的话,为什么会出现在剧本里,又为什么会被说出来?这背后折射出的,是一种对特定群体的污名化和标签化。这种现象值得我们每一个人警惕和反思。 2019年,郭冬临重返舞台,虽然没有再登上春晚,但他的表演依然获得了观众的喜爱和认可。同时,他也开始尝试一些新的表达方式,比如在短视频平台上开设自己的账号,与粉丝互动。这些举动表明,郭冬临已经从这场风波中走了出来,以一个更加成熟、稳重的姿态面对自己的事业和生活。