32 岁的王女士是一家互联网公司的运营,每天不是赶方案就是陪客户,吃饭时间从来没个准点,饿了就啃面包、喝奶茶,忙起来甚至直接跳过正餐。最近一个月,她总觉得胃里隐隐作痛,还经常反酸水,早上刷牙时偶尔会恶心。

起初,她以为不过是“旧疾复发”,心想忍耐一下便能捱过去。直至上周,加班至凌晨时,胃部陡然剧痛,冷汗直冒。同事见状,赶忙将她送往医院。检查后医生说,她这是得了胃黏膜炎症,还好发现不算晚,要是再拖着,可能会加重损伤。

事实上,如王女士这般的情形屡见不鲜。不少人秉持“胃疼不算病”的观念,选择一忍了之。殊不知,胃黏膜炎症或许正是身体发出的“预警信号”,切不可掉以轻心。今天就跟大家聊聊这个容易被忽视的问题,帮大家早发现、早应对。

首先得弄明白,什么是胃黏膜炎症?咱们的胃就像一个 “消化工厂”,而胃黏膜就是胃壁的 “保护衣”—— 它能挡住食物里的辣、酸等刺激物,还能分泌黏液保护胃本身不被胃酸腐蚀。当这层 “保护衣” 受到损伤,出现红肿、充血甚至破损时,就是胃黏膜发炎了。

可能有人会问,胃黏膜炎症不都一样吗?其实不是,它主要分两种,症状和原因差别还挺大。

急性胃黏膜炎症通常来得突然,比如吃了不干净的外卖、喝多了酒,或者突然受了大刺激(比如跟人吵架、遇到急事),可能几小时内就会胃疼、恶心,甚至呕吐。这种情况大多是暂时的,及时调整后恢复较快,但要是反复出现,也会伤胃。

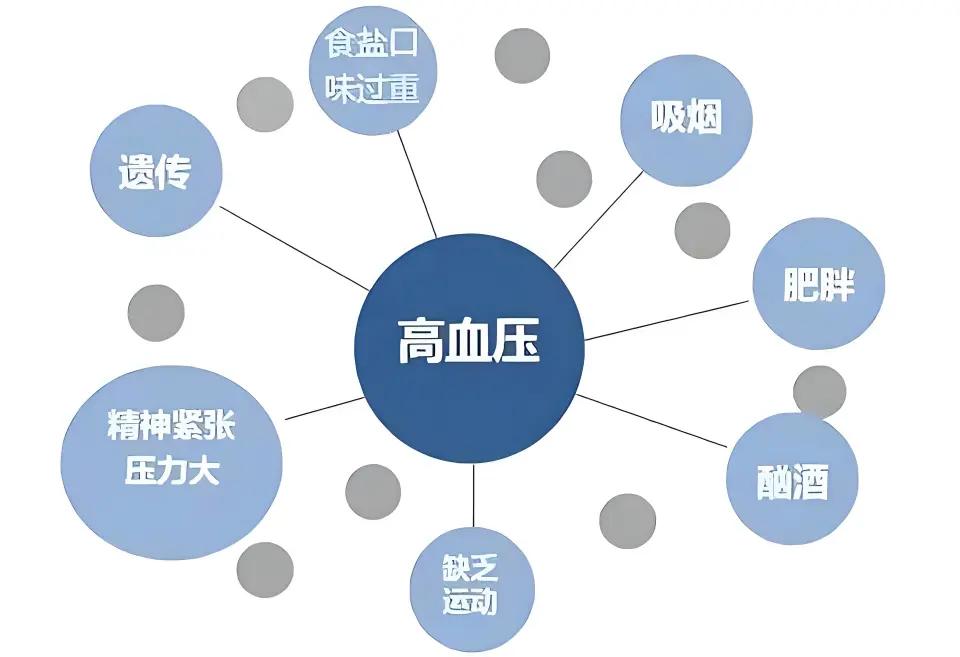

而慢性胃黏膜炎症更隐蔽,很多人可能没明显感觉,或者只是偶尔觉得胃不舒服、没胃口,吃点东西就腹胀。它大多是长期 “折腾” 出来的 —— 比如像王女士那样长期饮食不规律、总吃重口味食物,或者感染了幽门螺杆菌(一种容易在胃里滋生的细菌,很多胃痛、胃炎都和它有关),还有长期压力大、熬夜,都可能慢慢损伤胃黏膜。

为啥医生要提醒大家 “谨慎观察”?因为很多人觉得胃黏膜炎症是小问题,却不知道长期忽视会有麻烦。比如慢性炎症如果一直不管,胃黏膜的损伤会越来越重,可能会发展成胃溃疡,甚至影响身体对营养的吸收,时间长了还可能让胃的消化功能变差,整个人没力气、体重下降。更重要的是,少数情况下,持续的胃黏膜炎症还可能提示身体有其他潜在问题,比如自身免疫方面的异常,所以早发现、早检查很关键。

那平时该怎么观察?医生给了三个简单的判断要点,大家记好:

第一,看症状出现的频率:如果只是偶尔吃多了或者吃辣了胃疼,休息下就好,不用太担心;但如果胃痛、反酸、腹胀这些症状一周出现超过 3 次,或者持续了半个月还没好,一定要去医院看看。

第二,注意有没有伴随症状:如果除了胃疼,还出现了黑便(颜色像柏油一样,不是正常的黄褐色)、呕吐物带血丝,或者没刻意减肥却体重下降,别拖着,这些可能是炎症加重的信号,得及时检查。

第三,看缓解方式:正常情况下,偶尔胃疼吃点温和的食物(比如粥、面条)会舒服点;但如果吃了东西后疼痛没减轻,反而更厉害,或者空腹时疼得更明显,也要警惕。

其实预防和应对胃黏膜炎症,不用刻意 “养胃”,关键在平时的小习惯:

首先,好好吃饭是基础:不用顿顿吃山珍海味,只要按时吃,每餐别吃太撑(七八分饱就够),少碰辣的、冰的、太烫的食物,奶茶、咖啡也别喝太多,胃就会舒服很多。

其次,定期检查很重要:尤其是经常胃疼、家里有人得过胃病的人,建议每年做一次幽门螺杆菌检测,必要时做个胃镜,早发现问题早处理,比疼得受不了再去医院好。

最后,别让压力 “伤” 了胃:很多人一紧张、焦虑就会胃疼,这是因为情绪会影响胃的蠕动和分泌。平时可以多做点让自己放松的事,比如散步、听音乐,别让压力一直 “压着” 胃。

总的来说,胃黏膜炎症虽然常见,但绝不是 “小毛病”。它就像身体给我们的 “提醒”,告诉我们该关注自己的饮食和作息了。只要我们多留意身体的信号,及时调整习惯,必要时寻求医生帮助,就能让胃一直好好工作,身体也能更健康。