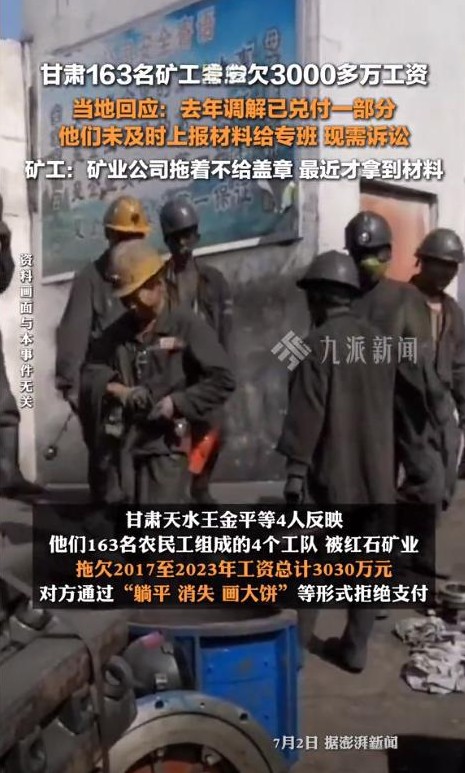

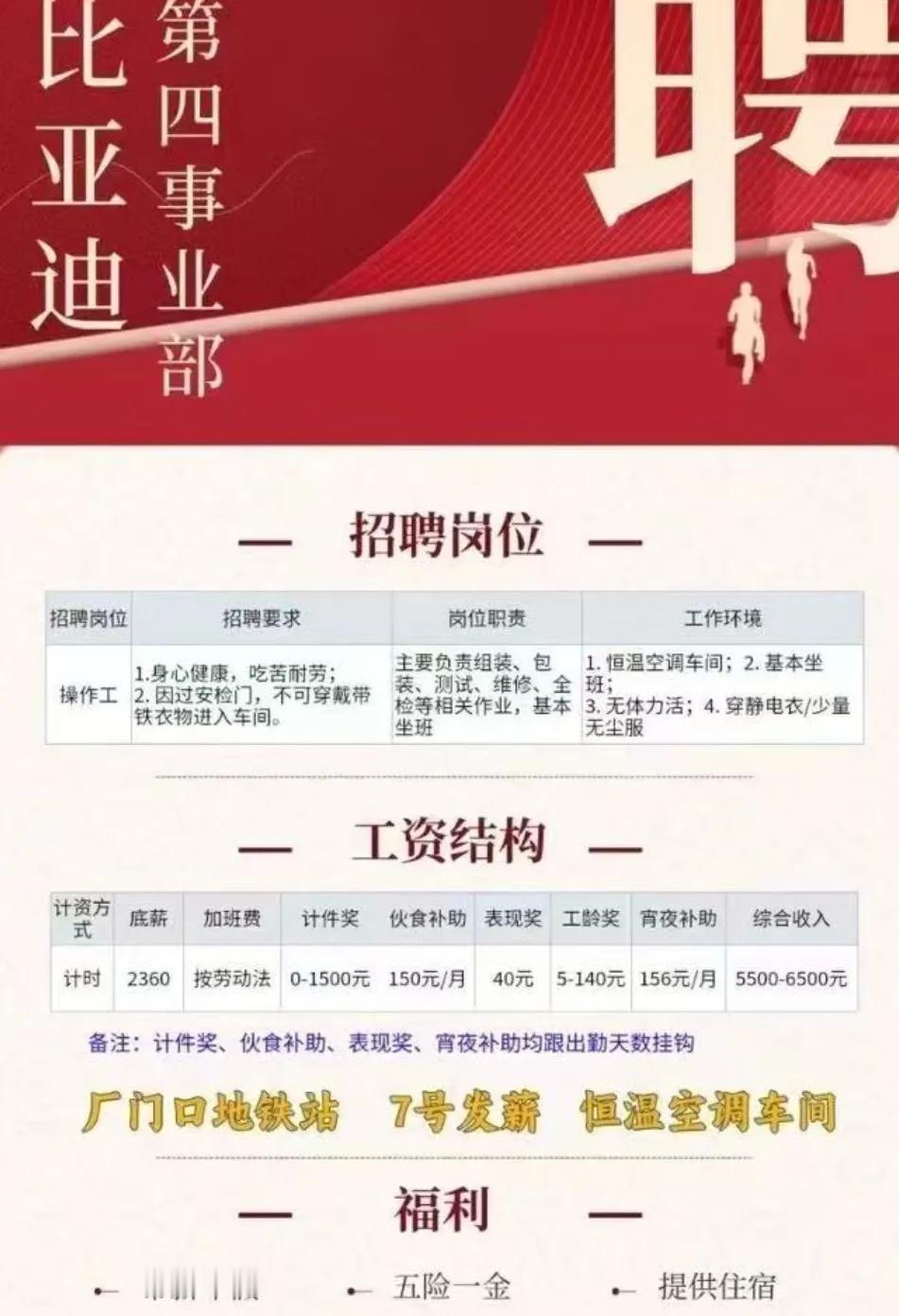

社保之痛,正穿透劳动者权益保障的最后防线。 2023年某快递分拣中心,48岁员工猝死事件引发社会哗然。调查发现,这位每天工作12小时的劳动者,竟被企业以"临时劳务"名义规避社保缴纳义务。这并非孤例,国家审计署数据显示,仅2022年全国就查处社保违法案件5.6万起,涉案金额达78亿元。社会保障这个本应守护劳动者的安全网,正在被某些企业精心编织的"法律白条"悄然撕裂。 一、制度迷局中的权力博弈 现行社保制度存在明显的制度性裂缝。劳务派遣、业务外包等用工模式创新,在劳动法与社会保险法的夹缝中野蛮生长。某建筑集团将5000名建筑工人转为个体工商户,通过"众包平台"实现社保零缴纳,这种"制度套利"折射出法律规制的滞后性。人社部门与税务系统的数据壁垒、劳动监察力量的单薄,使得监管常陷于"看得见的管不着,管得着的看不见"的困境。 二、异化的资本伦理与生存困局 某上市餐饮企业财报显示,通过社保"优化"每年节省人力成本3000万元,相当于其年度净利润的45%。这种将劳动者基本权益转化为利润的"精明计算",暴露出资本伦理的严重扭曲。而劳动者在维权时往往陷入两难:投诉可能失去工作,沉默则意味着放弃养老就医的保障。在长三角制造业调查中,63%的工人表示"不敢主动要求缴纳社保"。 三、重构社会契约的技术可能 深圳市推出的"区块链+社保"监管平台提供了新思路,通过智能合约实现用工数据实时上链,半年内社保投诉量下降37%。浙江试点的"社保信用码"制度,将企业社保缴纳情况转化为可扫码查询的信用评级。这些技术创新正在重塑政企博弈的底层逻辑。新加坡的中央公积金制度启示我们,社保体系需要构建个人账户的资产属性,使劳动者真正成为社保权益的主人。 当某外卖平台骑手在暴雨中送餐摔倒,却发现自己的工伤保险竟是张空头支票时,这个社会的文明底色便蒙上了阴影。破解社保困局不仅需要法律利剑的威慑,更需要重构资本与劳动的契约伦理。建立全国统一的社保征信系统,推行用工单位黑名单制度,赋予社保权益可携带性,这些制度创新或将开启劳动者权益保障的新纪元。毕竟,守护劳动者的社保权益,就是守护市场经济最基本的道德基石。

社保之痛,正穿透劳动者权益保障的最后防线。 2023年某快递分拣中心,48

文新聊情

2025-02-12 11:04:22

0

阅读:10