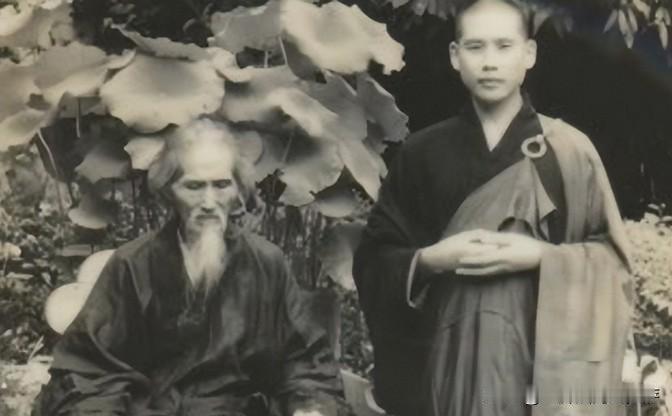

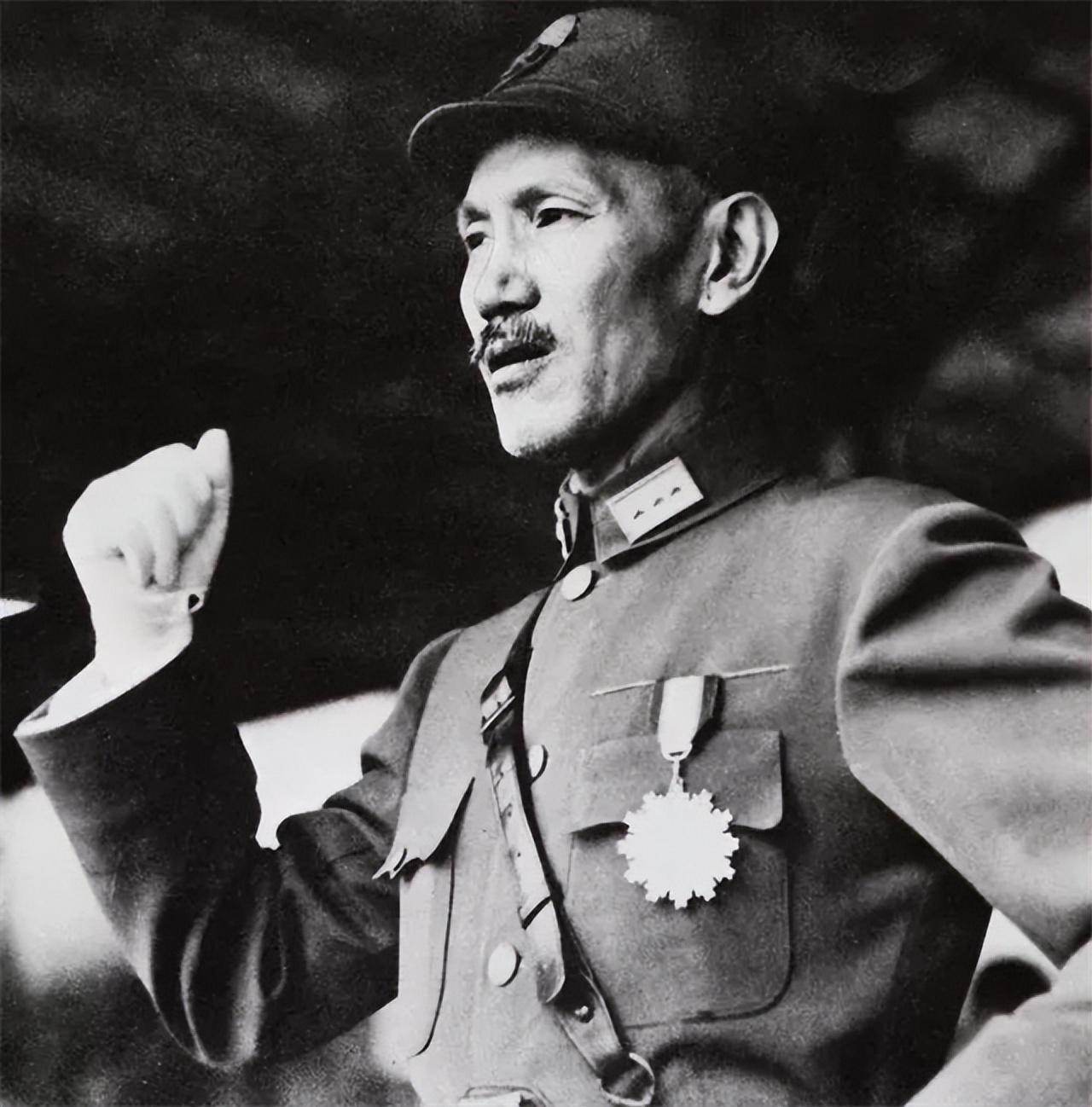

他活了120岁,传闻蒋介石请得动他毛主席却请不动,晚年拒绝留在北京 在晚清时期的湖南,一个姓萧的富贵人家迎来了一个男婴。这个男婴就是后来闻名遐迩的虚云禅师。 幼年时期的虚云不幸丧母,由庶母抚养长大。在那个年代,能够得到良好教育的机会并不多,但由于家境殷实,虚云获得了优质的学习环境。 十九世纪中叶的中国,正经历着前所未有的变革。大量西方思想和文化涌入中国,许多富贵人家的子弟纷纷投身新学,希望通过学习西方知识改变国家命运。 然而年少的虚云却走上了一条截然不同的道路。在耳濡目染了诸多西学的环境下,他却对传统文化尤其是佛经产生了浓厚的兴趣。 这样的选择在当时看来无疑是逆流而上。他的父亲极力反对他沉迷佛经,希望他能够像其他年轻人一样,学习新知识,考取功名,光耀门楣。 然而这种反对并未能动摇虚云的决心。在他十七岁那年,一个惊人的决定让整个家族震动——他要出家为僧。 为了阻止这个"荒唐"的想法,家人采取了果断的措施。他们及时发现了虚云的计划,将其拦截了回来。 在那个时代,富家子弟要出家是一件极其罕见的事情。家族为了彻底打消虚云的出家之念,很快为他安排了两门亲事。 但这个决定并未能改变什么。虚云对这两段婚姻始终保持着敬而远之的态度,他没有与妻子亲近,婚姻仅仅停留在形式上。 这种坚定的态度最终感动了家人。在反复权衡之后,父亲终于在1858年同意了虚云的请求,允许他在福州鼓山寺出家。 从此,一个全新的人生篇章在虚云面前展开。他开始了云游四方的修行生活,足迹遍布大江南北。 高旻寺、天童寺、天宁寺等众多古刹都留下了他的身影。这些游历为他后来成为影响力巨大的高僧奠定了基础。 1904年,一个特殊的身影出现在了东南亚的佛教圈子里。这个人就是从中国远道而来的虚云禅师。 在那个时期,中国正处于内忧外患之中,清政府摇摇欲坠,列强环伺。但虚云依然选择了这个时机,远赴他国研习佛法。 他的足迹遍布泰国等东南亚各地,考察当地的佛教发展。这种不辞辛劳、不畏艰险的求法精神,在当时的中国佛教界极为罕见。 通过这次游历,虚云不仅增进了对佛法的理解,更积累了丰富的人生阅历。这些经历让他在后来的弘法生涯中,能够以更开阔的视野看待问题。 1942年,一个重要的转折点出现在虚云的人生中。时任中华民国主席林森亲自派人前往广东南华寺,邀请他前往重庆。 这个邀请背后有着深层的考虑。当时的重庆是国民政府的陪都,日军的威胁仍然存在,政府希望虚云这样德高望重的高僧能够安定民心。 在重庆期间,蒋介石经常前往拜访虚云。作为当时的实际领导人,蒋介石对虚云表现出了极大的尊重。 有一次,蒋介石询问虚云关于中国未来的走向。面对这个敏感的问题,虚云只说了一句:"中国还会有不同的面貌出现。" 这个预言后来被证明颇具深意。抗战胜利后,国共两党爆发了内战,最终形成了新中国的建立。 在这个历史的转折点上,虚云再次展现出了他的超然智慧。当蒋介石邀请他一同前往台湾时,他选择了留在大陆。 这个决定展现了虚云对时局的精准判断。作为一位德高望重的高僧,他选择了继续留在祖国的土地上。 在新中国成立后的岁月里,虚云依然保持着他的修行本色。他没有参与政治,而是专注于弘扬佛法。 即便面对重大的政权更迭,虚云始终保持着超然的态度。他既不趋炎附势,也不刻意回避。 这种处世态度让他在动荡的年代里始终保持着崇高的威望。无论是在抗日战争时期,还是在解放战争年代,他都赢得了各方的尊重。 1952年,维也纳召开世界人民和平大会的消息传遍全球。同年,已过百岁的虚云禅师受邀前往上海,参加中国佛教界举办的和平法会。 这次法会规模盛大,汇聚了当时佛教界的众多高僧。虚云禅师担任主坛职务,负责主持水陆道场。 在新中国成立后,中央政府多次邀请虚云禅师定居北京。但他都婉言谢绝了这些邀请。 对于虚云来说,继续在全国各地弘法才是他最重要的使命。他依然保持着云游四方的习惯,将佛法传播到更多的地方。 这个选择体现了虚云对佛教现代化的独特思考。他认为佛教不应该局限于某个地方,而是要走向更广阔的天地。 在晚年岁月里,虚云始终保持着惊人的精力。即便过了百岁,他仍然能够从容应对各种法会活动。 直到1959年,120岁高龄的虚云禅师在圆寂前留下了最后一个字:戒。这个字看似简单,却包含了深刻的人生智慧。 在佛教中,"戒"字代表着对自我行为的约束和规范。这个字也可以理解为对人性的一种警醒。 通过这个遗言,虚云似乎在告诉世人:无论时代如何变迁,人都需要有所节制,有所坚持。这种智慧对现代社会依然具有重要的启示意义。 虚云的一生经历了中国近代史上最动荡的时期。从晚清到民国,再到新中国的成立,他见证了无数的历史变迁。 但在这些变化中,他始终保持着初心。他没有被权势所动,也没有被名利所惑,而是专注于弘扬佛法。