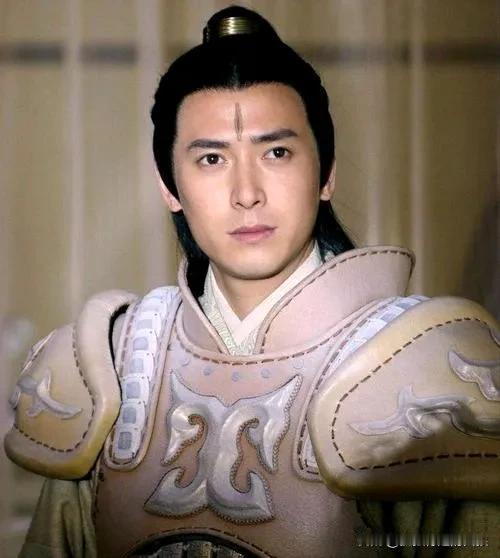

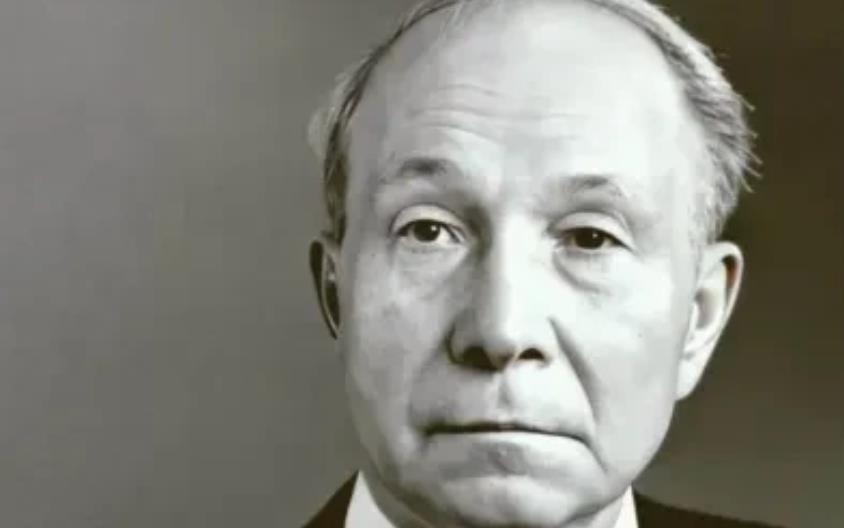

1394年,朱元璋大宴群臣。突然,开国名将傅友德,提着自家2个儿子血淋淋的的人头,扔到桌上:“陛下,下酒菜来了!”朱元璋大惊:你身为人父,下得了手?不料傅友德竟掏出一把刀,当场自刎而死!大厅又是一片血花飞溅! 洪武二十七年的冬天,朱元璋再次在南京宫中设下盛宴招待群臣。这一年的明朝朝堂上,已经看不到当年开国时期的许多熟悉面孔。 自洪武十三年处死胡惟庸开始,朱元璋对开国功臣的清洗就从未停止。十余年间,李善长、刘基、邓愈等数十位开国重臣相继落马,或被处死,或含冤而终。 到了洪武二十七年,朝中仅存的开国功臣中,傅友德是最为显赫的一位。自从参与平定陈友谅、张士诚之乱开始,傅友德便屡建奇功,后来又平定云南、征讨北元,位极人臣。 傅友德本是出身行伍的将领,一步步凭借军功爬到当朝最高位置。在这个风雨飘摇的时代,他虽然战功赫赫,但处境却愈发艰难。 朱元璋年事已高,对权力的掌控欲望却与日俱增。他开始怀疑身边的每一个人,认为这些开国功臣都可能对他的统治构成威胁。 这场看似平常的宫宴,实则暗藏杀机。朱元璋早已在殿外布置下重重机关,只等一个合适的时机收网。 就在群臣入殿之前,朱元璋发现傅友德的儿子傅让没有按规定佩戴剑囊。这个细节立即引起了他的注意。 傅让作为禁军将领,这样的失误本不足为奇。但在这个时刻,这个小小的疏忽却成了致命的导火索。 朱元璋对开国功臣的处置手段向来讲究循序渐进,先是寻找把柄,继而扣上谋反的罪名。这一次,他决定改变策略。 宫中的宴席已经摆好,香气四溢的美食装点着沉重的气氛。群臣们依次入座,每个人都感受到一种无形的压力。 宴会正进行到关键时刻,朱元璋突然提高声调质问傅让为何不佩带剑囊。傅友德闻言立即起身,却被朱元璋厉声喝止。 朱元璋接连发难,最终命令傅友德将自己的两个儿子叫来。在傅友德转身离去时,朱元璋又扔给他一把宝剑,命他用剑将儿子们押解过来。 整个大殿陷入死一般的寂静,文武百官噤若寒蝉。这种场面他们见过太多,每一次都以功臣的凄惨下场而告终。 片刻之后,傅友德重返大殿,他的双手各有所持。右手握着朱元璋赐下的宝剑,左手提着两颗血淋淋的人头。 鲜血顺着人头不断滴落,在地上汇聚成一片刺目的红色。这两颗人头正是傅友德的亲生儿子。 这一幕让在场所有人都震惊不已,就连朱元璋也没有料到事情会如此发展。他本想羞辱这位开国功臣,却没想到对方会做出如此极端的选择。 傅友德将两颗人头重重地扔在朱元璋面前,发出沉闷的响声。这个举动彻底打乱了朱元璋的计划。 朱元璋立即质问傅友德,声称自己并未让他杀死儿子。可是事情已经无法挽回,这场权力的博弈已经演变成了一场血腥悲剧。 傅友德并未对朱元璋的质问作出回应,而是缓缓举起了手中的宝剑。剑刃在殿内灯火的映照下闪烁着冷冽的光芒。 在众目睽睽之下,这位战功赫赫的开国名将将剑锋对准了自己的脖颈。一道血光闪过,鲜血喷溅而出。 傅友德的身躯重重倒下,他的热血甚至溅到了朱元璋的脸上。整个大殿陷入一片死寂,没有人敢发出一点声音。 这种惨烈的场面,即便是见惯了杀伐的朱元璋也感到震撼。傅友德用这种方式,彻底打破了他原本设计好的羞辱计划。 傅友德选择同归于尽的方式,既保全了自己的尊严,也向朱元璋发出了无声的控诉。这种刚烈的死法,在当时的政治环境下显得尤为罕见。 傅友德的自尽对朱元璋造成了巨大的冲击,这完全打乱了他预设的计划。朱元璋擅长以污蔑谋反的方式处置功臣,让他们在屈辱中死去。 愤怒的朱元璋很快下令抄没傅友德全家,要将这个家族彻底铲除。在得知傅友德的一个侄子逃脱后,他更是震怒不已,下令不惜一切代价抓捕。 这种疯狂的报复行动,反映出傅友德的死给朱元璋带来了多大的打击。朱元璋一生征战沙场,见惯了生死,却从未遇到过如此刚烈的对手。 傅友德之死在朝廷内外引起了巨大的震动。这件事不仅影响了当时的政治局势,更对未来的皇权交接产生了深远影响。 朱元璋将太孙朱允炆召来,向他讲述这一事件的始末。这是朱元璋在为太孙传授治国经验,也是在阐述自己的权力观。 朱元璋将傅友德比作"棍子上的荆棘",认为这样的功臣必须铲除。而年轻的朱允炆则持不同看法,他认为傅友德这样的人物不过是"鸡肋"。 这场对话揭示了两代统治者对权力的不同理解。朱元璋出身平民,经过残酷的战争夺取天下,对权力有着本能的警惕。 朱允炆生在皇家,从小接受儒家教育,对权力的认识更加理性。这种认知差异,也暗示了未来明朝政治走向的转变。 傅友德之死成为了明初政治清洗的一个重要转折点。在此之后,朱元璋对功臣的态度更加严厉,"宁可错杀一千,不能放过一个"成为他晚年的施政准则。 傅友德案件之后,还有更多的功臣陆续被清洗。其中就包括另一位开国名将冯胜,他最终也未能逃脱厄运。 朱元璋通过不断清洗功臣,最终确立了极端专制的统治体制。但这种统治方式也为明朝埋下了隐患,影响了整个王朝的发展走向。