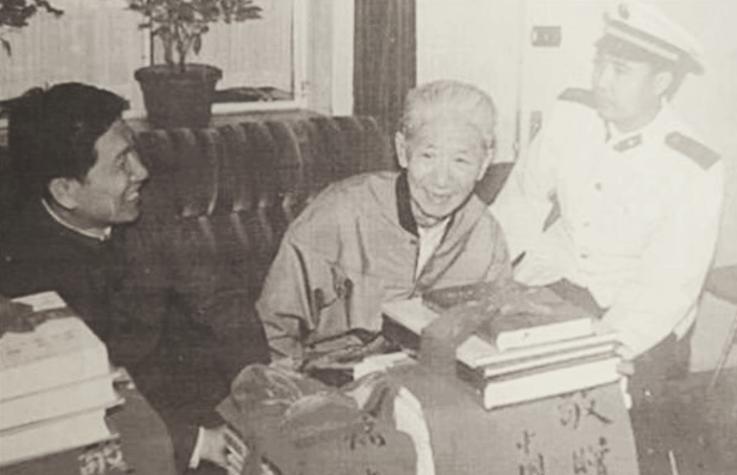

1963年,沈阳军区副政委杜平中将接受调令,前往南京赴任。抵达机场后,南京军区迎了上来,问:“老杜,你是不是不抽烟、不喝酒?”杜平中将点了点头,叹气回答:“愁人,恐怕咱们合作不来。” 岁月如梭,转眼到了1963年的春天。这一年,曾在东北军区担任政治部主任的杜平中将,接到了一纸调令。 组织决定让这位55岁的东北老将南下,前往南京军区担任第七政委。对于杜平来说,这是他从军生涯中的一次重要转折。 从1945年跟随部队进入东北,到1963年离开东北前往南京,杜平在东北这片黑土地上一干就是18年。在这18年里,他亲历了东北解放战争的全过程,参与组建了东北民主联军,见证了它改编为东北野战军的重要时刻。 作为东北野战军政治部组织部部长,杜平与战士们并肩作战,把革命理想和组织纪律植入每一位战士的心中。他组织的政治动员工作,为解放东北全境发挥了重要作用。 1950年,抗美援朝战争爆发,杜平又随军入朝,担任志愿军政治部主任。他深入战场一线,组织战士们学习革命传统,激励大家英勇杀敌。 来到南京军区后,杜平面临着全新的挑战。南京军区地处长江下游,是国防战略的重要区域,军事地位十分重要。 此时的南京军区正在大力推进部队建设,其中最引人注目的就是"南京路上好八连"。这支英雄连队成为了全军学习的典型,展现了人民军队的优良作风。 杜平到任后特别关注"南京路上好八连"的建设工作。他多次深入连队调研,指导官兵们继承和发扬革命传统,不断提高战斗力。 1964年,组织又给了杜平一项新的重任:接替惠浴宇担任江苏省省长。从此,他既是南京军区的军事主官,又是江苏省的最高行政长官。 东北与江南的饮食文化差异很大,这让不抽烟不喝酒的杜平一度担心难以适应。在东北,豪爽的酒桌文化几乎是工作中不可或缺的一部分。 1908年,杜平出生在江西的一个贫苦农民家庭。那个年代,能上得起学的农家子弟并不多,杜平却凭借着助学金完成了从小学到中学的学业。 在求学的过程中,杜平遇到了许多良师益友。这些人为他打开了认识世界的窗户,也让他接触到了进步思想。 大革命失败后,中国的农村陷入了水深火热之中。杜平目睹了农民的苦难,开始参与家乡的农民运动。 在组织的培养下,年轻的杜平逐渐成长为一名革命者。1930年,他做出了人生中最重要的抉择:加入红军,同年加入中国共产党。 因为有文化知识,杜平被分配到红六军政治部宣传科工作。他负责编写宣传材料,组织文艺演出,向战士们宣传革命道理。 后来,杜平调到红三军继续从事政治工作。他参加了中央苏区的历次反"围剿"战斗,用笔和口才激励着战士们英勇作战。 1934年,第五次反"围剿"失败后,杜平跟随中央红军踏上了长征之路。在长征途中,他被分配到一个特殊的岗位:负责医务部门和无线电部门的政治工作。 这两个部门虽然不直接参与战斗,却是红军的重要保障力量。医务部门要照顾伤病员,无线电部门要保持通讯联络。 杜平深知这两个部门的重要性,他经常深入基层,了解实际情况。在他的带领下,医务人员不畏艰险救治伤员,通讯人员确保了指挥系统的畅通。 1937年抗日战争全面爆发,杜平所在的部队改编为八路军。他被分配到一二九师留守处,担任副主任一职。 在陕甘宁边区,杜平参与了守卫黄河河防的重要任务。他组织部队巡逻防守,保卫边区政府和领导人的安全。 解放战争爆发后,杜平跟随大部队转战东北。作为旅大市组织部部长,他参与建设了东北根据地。 东北民主联军改编为东北野战军后,杜平担任了政治部组织部部长。他创新政治动员工作方法,加强部队组织建设。 1964年,杜平开始了他在江苏的双重身份生涯。白天在省政府处理行政事务,晚上还要处理军区的工作。 这种军政双重身份的工作方式,在当时并不少见。但要把两份工作都做好,需要极强的管理智慧和过人的精力。 在处理军队与地方关系时,杜平采取了"以民为本"的工作方法。他要求驻苏部队要尊重地方政府,同时也引导地方政府支持军队建设。 江苏是东部沿海发达省份,工业基础较好。杜平充分利用这一优势,在发展经济的同时,注重提升军工产业的配套能力。 在工作作风上,杜平一直保持着不抽烟不喝酒的习惯。这在应酬较多的江苏省,显得有些特立独行。 但杜平用实际行动证明,不喝酒也可以把工作做好。他经常深入基层调研,了解实际情况,解决实际问题。 1968年,杜平主动请求卸任江苏省省长职务。这一决定体现了他对自己的准确定位。 卸任后,他继续在南京军区工作,专心致志抓军队建设。在他的努力下,南京军区的部队建设取得了显著成效。 1977年,已经69岁的杜平被任命为南京军区政委。当时的南京军区是全国重要的大军区之一。 到了1982年,74岁的杜平主动请求离开领导岗位。1999年,杜平在南京因病去世,享年91岁。