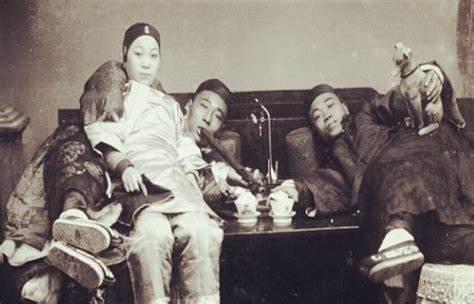

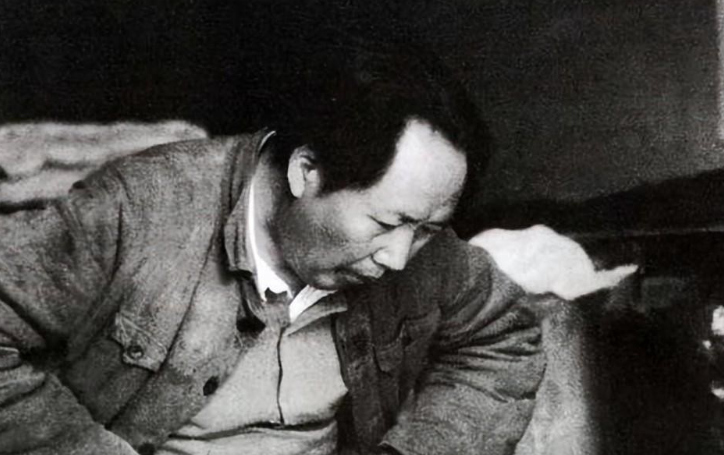

1962年春节,毛主席邀请溥仪赴宴,席间毛主席询问溥仪:"大清的'传国玉玺'呢?"溥仪一愣,随后满是羞愧地回答了毛主席的问题。 在大清王朝统治的两百多年间,传国玉玺始终被视为皇权的最高象征。作为统治正统性的重要信物,清朝对传国玉玺的保管制度极为严格,它被存放在紫禁城乾清宫内的特制宝匣中。 每逢重大典礼和祭祀活动,传国玉玺都会被恭请出来,用以彰显皇权的神圣性。清朝的传国玉玺高约九寸,方正庄重,玉质温润,上方刻着"受命于天,既寿永昌"八个大字,这八个字从秦朝以来就一直沿用,象征着王朝统治的合法性。 在清朝的政治体系中,传国玉玺不仅仅是一件珍贵的玉器,更是王朝气运的象征。它被用来盖印在最重要的诏书和圣旨上,任何盖有传国玉玺印记的文书都具有至高无上的效力。 这枚玉玺的使用权只掌握在皇帝手中,即便是位极人臣的军机大臣也无权经手。每次使用时都需要经过复杂的礼仪程序,由专门的太监总管负责取放,过程中要燃香跪拜,以示对皇权的尊崇。 到了清朝后期,随着西方列强的入侵和国力的衰退,传统的皇权象征开始受到挑战。但即便在这样的情况下,清廷对传国玉玺的重视程度丝毫未减,因为在他们看来,这是维系清朝统治的重要精神支柱。 1908年,年仅三岁的溥仪继位,成为中国历史上最后一位皇帝。在其短暂的统治期间,传国玉玺依然按照祖制严格保管。然而,随着辛亥革命的爆发,清王朝的统治基础开始动摇。 1912年初,清朝在革命浪潮中走向终结。面对即将到来的退位,清廷的重臣们却忽视了对传国玉玺的妥善处置。在那个混乱的时期,原本应该被严密保护的传国玉玺,却逐渐淡出了人们的视线。 当时的紫禁城内外局势纷繁复杂,新旧势力的更迭让这座庞大的宫殿群陷入了一种微妙的状态。在这样的背景下,传国玉玺的命运也变得扑朔迷离。 1962年的春节,对于已经获得特赦的溥仪来说意义非凡。从1959年获得特赦后,溥仪逐渐适应了普通公民的身份,在北京植物园担任园艺工人,过上了平静的生活。 这一年,毛主席在中南海举办春节宴会,特意邀请了溥仪参加。这个决定体现了新中国对待历史人物的宽容态度,也展示了社会主义制度的优越性。 宴会现场汇聚了许多参与革命建设的重要人物。溥仪作为特殊的历史见证者,他的出席为这场宴会增添了独特的历史意味。 席间,毛主席将话题引向了一个重要的历史问题——清朝传国玉玺的下落。这个问题的提出并非偶然,它不仅关乎一件重要文物的去向,更涉及到中国近代史上一段重要的历史转折。 面对毛主席的询问,溥仪道出了传国玉玺流失的经过。1924年11月,当冯玉祥部进驻北京城时,形势突变,溥仪不得不在短时间内离开紫禁城。 在那个混乱的时刻,溥仪仓促出宫,连日常用品都未能完整带走。作为清朝最重要的传国之宝,玉玺就在这场匆忙的迁移中遗失了。 紫禁城的接管工作由冯玉祥委托鹿钟麟负责。当时的情况十分复杂,大量珍贵文物和宫廷财产的清点工作一时难以完成。 后来溥仪曾通过人询问鹿钟麟关于传国玉玺的下落。鹿钟麟的回答是国库中并未发现玉玺,这个答案让这件传承千年的重器蒙上了一层永远的谜团。 从1924年到1962年,这38年间发生了翻天覆地的变化。当年那个不得不匆忙离开紫禁城的末代皇帝,如今正坐在中南海的宴会厅里,向新中国的缔造者讲述着这段往事。 在听完溥仪关于传国玉玺遗失的叙述后,毛主席展示了新中国的国玺。这枚崭新的国玺采用铜质材料制成,其设计简洁大方,尽显新中国的时代特色。 从价值连城的和氏璧玉玺,到朴实无华的铜质国玺,这种材质的转变具有深刻的象征意义。它标志着中国从"家天下"的封建统治,转向了"人民当家作主"的新纪元。 新中国的国玺不再追求奢华的外表和神秘的色彩,而是强调实用性和人民性。这种转变反映了执政理念的根本变化,体现了新中国"为人民服务"的核心价值。 面对这枚铜质国玺,溥仪道出了"这才是真正的国宝"这样的感慨。这句话既是对新旧时代巨大反差的直观感受,也是对新中国政权合法性的认同。 毛主席则以"你的那颗玉玺是玉做的,我的这颗国玺是铜做的,所以还是差远了"作为回应。这个回应展现了共产党人的远见卓识,表明新中国的建设仍需要继续努力。 新中国的国玺设计融入了现代元素,既保留了中国传统文化的精髓,又摒弃了封建时代的等级观念。这种创新体现了新中国对待传统文化的理性态度。 在建设新中国的过程中,如何处理传统与现代的关系始终是一个重要课题。通过国玺的变迁,展现了新中国在继承传统文化时的智慧,既不盲目否定,也不照搬照抄。 "未来的路还要走很远"这句话,不仅是对当时国家建设状况的清醒认识,更是对未来发展的深远展望。它表明了中国共产党对国家发展道路的清晰规划。