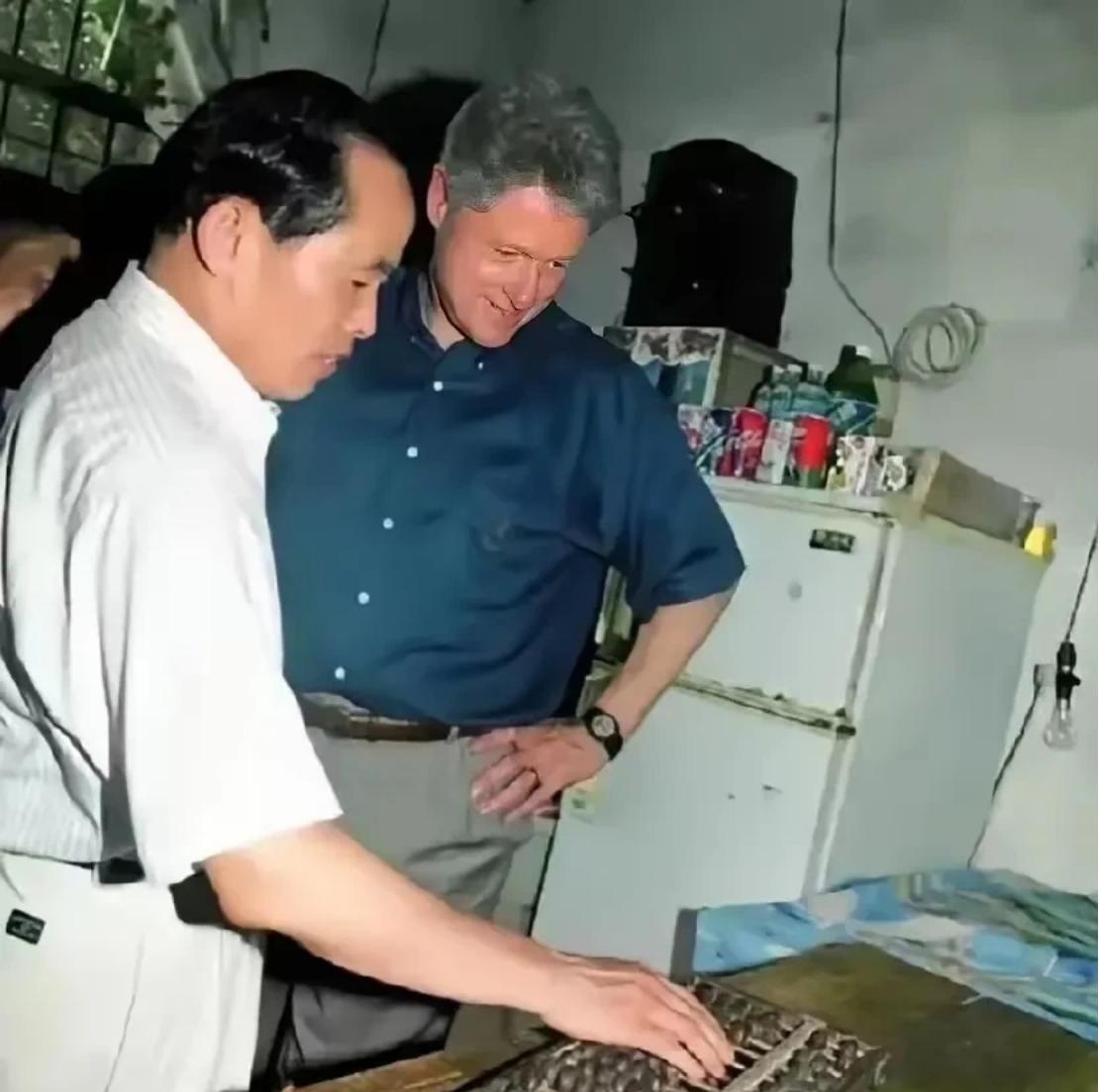

1998年,克林顿访问中国时,苏联已经解体7年,美国成为唯一的超级大国,世界上没有任何敌人。克林顿此行的核心议题是讨论中国是否可以加入世界贸易组织。当时,中国依然贫穷落后,但一些美国议员却提出将中国视为下一个潜在威胁。 1991年12月,苏联解体的消息震撼了全世界,标志着冷战时代的终结。经过半个世纪的对抗,世界的两极格局不再存在,美国作为冷战的胜利者,成为唯一的超级大国。 而在美国国内,克林顿的登场无疑是标志性的。1993年,克林顿正式成为美国总统,接手了一位超级大国的领导权。在新世纪的曙光下,克林顿面临着一个全新的世界。 他深知,在没有冷战对手的情况下,全球局势必然发生变化,尤其是对于中国这样一个快速崛起的发展中国家的态度,将直接影响未来几十年的国际秩序。 当时的中国正处在改革开放的关键时期。自1978年改革开放政策实施以来,中国的经济取得了显著增长,尤其是1990年代中期,经济发展势头强劲。 尽管中国在某些领域取得了巨大成就,整体上仍然存在诸多问题。人均GDP依然相对较低,工业化和现代化的进程较为缓慢。美国在全球的经济地位无可撼动,而中国显然还很难与美国对抗。 随着中国崛起的步伐越来越快,克林顿也意识到,中国的崛起将不可避免地对美国的全球领导地位构成挑战。面对这一情况,克林顿不得不思考,美国应如何面对这一新兴大国,以及如何有效地处理与中国的关系。 1998年6月,克林顿决定访华。这一决定并非仅仅是一次普通的外交访问,而是一次关乎美国对中国政策方向的重要战略决策。此次访问的核心议题之一,就是是否支持中国加入世界贸易组织(WTO)。 在这一问题上,克林顿面临着两难的抉择。一方面,中国的经济正在崛起,其发展潜力不容忽视。如果让中国加入WTO,这不仅能够促进中国的市场化进程,还可以为美国企业提供更为广阔的市场。 另一方面,一些美国政治人物对此持有警惕态度,他们担心中国的崛起会威胁到美国的霸主地位,认为不应轻易支持中国加入WTO。 克林顿在当时的政府内部,面临着一场激烈的辩论。美国财政部长鲁宾是支持中国加入WTO的主要倡导者之一。他认为,尽管中国仍存在不少问题,但通过贸易和经济合作,可以推动中国朝着更为市场化和开放的方向发展,从而有助于美国的长期利益。 美国国防部长科恩等鹰派人物则对中国的崛起表示深深的忧虑,认为中国的崛起可能带来战略上的威胁,他们主张对中国采取更为强硬的政策。 克林顿深知这一决策的重要性。他意识到,单纯的封锁或制裁中国,可能会导致美国与中国的对抗升级,反而会推中国走向与美国对立的道路。 他的选择是通过接纳和合作,使中国逐步融入国际社会,同时通过美国在经济、外交上的引导,促使中国朝着更加稳定、和平的方向发展。克林顿最终做出了支持中国加入WTO的决定,他认为这是一个历史性的机会,能够为未来中美关系奠定良好的基础。 6月27日,克林顿与中国领导人举行了长时间的会谈。在这次会谈中,双方就一系列问题进行了深入的交流。克林顿坦诚表示,美国并不打算遏制中国,反而希望看到一个繁荣稳定的中国。 他强调,美国希望通过合作与对话,推动中美关系向更积极的方向发展。中国方面则重申了和平发展的决心,表示愿意与美国在互利共赢的基础上,推动两国关系的进一步发展。 经过长时间的磋商,克林顿向中国方面明确表示,美国原则上支持中国加入WTO,并愿意为此提供必要的帮助。这一表态无疑为中国加入WTO的谈判奠定了坚实的基础。尽管此后的谈判仍充满了曲折与波折,但中美两国的领导人在此时已经达成了重要共识,为中国的入世铺平了道路。 克林顿的决策无疑是具有远见的。2001年12月,中国正式加入了世界贸易组织,成为WTO的第143个成员。 这一历史性事件标志着中国进一步融入了全球经济体系,也为全球经济一体化进程注入了强大的动力。而美国通过推动中国加入WTO,不仅为其企业打开了中国市场,还进一步巩固了全球经济的稳定与繁荣。 中国加入WTO后,经济增长速度进一步加快,成为世界第二大经济体。中国逐渐在全球范围内扩大其影响力,经济、科技、文化等领域都取得了显著成就。 随着中国的崛起,国际社会对其角色的定义变得更加复杂。美国与中国的关系也经历了波动,特别是在贸易、技术、地缘政治等领域,时常出现矛盾和分歧。 克林顿在离开总统岗位后,仍然积极参与全球事务,继续为推动国际合作与全球化进程而努力。虽然中美关系在克林顿离任后经历了多次波动,但他的这一历史性决策,为中美两国的合作奠定了坚实的基础,也为全球经济发展提供了新的动力。 至今,中国已成为全球重要的经济体,虽然仍面临许多挑战,但其在全球舞台上的地位已不可忽视。