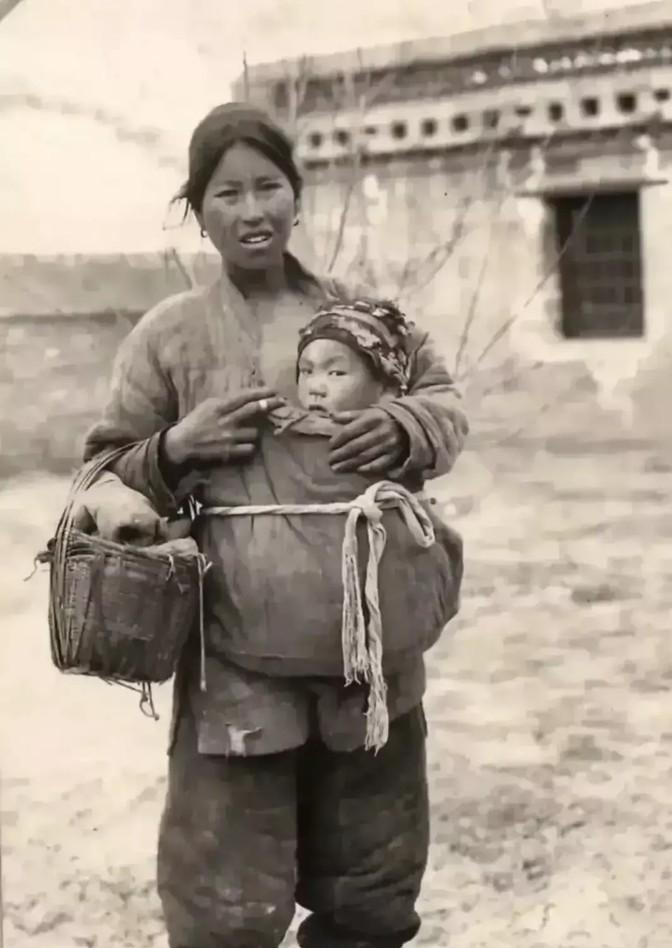

民国时期,一位带着孩子逃难的妇女,在寒冷冬天,将孩子塞在自己衣服里,用自己的体温给孩子御寒,为了让孩子贴得更紧,她用一根布条把衣服牢牢栓上。就这样,为了生存,她挎着篮子一路沿街串巷地乞讨。 母爱,这一亘古不变的情感主题,被无数人赋予了崇高的地位。它不仅是一种人类社会的文化表达,更是一个深刻而复杂的情感现象。然而,母爱的本质究竟是什么?它是否如传统文学和观念所描述的那样无私伟大,抑或是某种生物本能或社会塑造的产物?这一议题值得深入探讨。 在历史与文学中,母爱常被塑造为至纯至真的情感。古代诗词中,唐代诗人孟郊的《游子吟》便是经典之作:“临行密密缝,意恐迟迟归。”短短数句,刻画了母亲用针线缝补衣物时的深情。这种日常的细节蕴含着母爱无微不至的关怀。冰心的文学作品中更是常常以歌颂母爱为主题,她通过细腻的文字描绘母爱的伟大与温柔。这些文学创作使母爱在情感表达上被神化,成为一种近乎神圣的存在。 文化对母爱的强调不仅体现在文学中,也体现在社会礼仪和道德规范中。中国传统文化中的“慈母”形象,往往与“贤妻良母”的家庭角色紧密结合,成为女性道德规范的一部分。母爱因此不仅是一种情感,更是一种社会期待。这种期待在强化母爱的神圣光环的同时,也在一定程度上压抑了女性作为个体的多样性。 然而,母爱是否真的如传统叙述般崇高?一些现代思想家对此提出了不同的见解。张爱玲认为,母爱与动物对幼崽的照料并无本质区别,它不过是一种生物本能。她试图揭示母爱被过度浪漫化的问题。在她看来,过分强调母爱的伟大,反而掩盖了这种情感的自然属性。 法国思想家西蒙·波伏娃在《第二性》中进一步提出,母爱并非天生,而是母亲对其所处环境的一种反应。她认为,社会为女性设定了“母亲”的角色,而女性在承担这一角色时所表现出的关怀与牺牲,更多是对外界期待的回应。这种观点挑战了传统社会对母爱的定义,揭示了其社会建构的成分。 这种质疑为我们提供了一种更加多元的视角来看待母爱。母爱不再仅仅是情感的自然流露,而是复杂的、生物与社会相交织的结果。这种理解并非否定母爱的价值,而是将其放在更广阔的背景中重新审视。 尽管有质疑的声音,母爱中确实蕴含着伟大的力量。无数真实故事中,母亲为了子女的成长和幸福做出牺牲,这种行动超越了简单的生物本能。例如,有些母亲在战乱或贫困中,依然坚韧地为子女争取教育和生存的机会;另一些母亲则在疾病或困境中,表现出惊人的毅力与无条件的关怀。这些个体行为,往往与社会期待无关,而是人类情感的最高表现之一。 然而,这种伟大也伴随着矛盾。一些母亲在付出过程中,可能会失去自我。她们的生活被孩子填满,个人需求被压抑,甚至有时会因牺牲过多而产生心理创伤。这种现象并非个例,而是母爱内在复杂性的体现。伟大的背后,往往伴随着无法言说的痛苦。 在现代社会,母爱被重新定义,母亲这一角色也在逐渐摆脱传统的束缚。女性不仅可以选择是否成为母亲,也能够在承担母亲角色的同时追求个人价值。这种变化并未削弱母爱的意义,而是让这一情感更加真实、更加多样化。 母爱也不应局限于生物学意义上的母亲与子女之间。那些抚养非亲生孩子的养母,甚至承担母职的父亲,都以实际行动证明,母爱可以超越血缘和性别的限制。这种超越性,使母爱不仅是家庭内部的情感纽带,也成为人类社会中普遍的关怀力量。 在一个寒冷的冬夜,一位头发花白的老人独自坐在炉火旁。炉火噼啪作响,为屋内带来一丝暖意。老人手里拿着一本泛黄的相册,小心翼翼地翻看着,仿佛生怕破坏了那些珍贵的记忆。相册里,有一张黑白照片格外令老人停留。照片上是一个年轻女人,怀里抱着一个小孩,女人和孩子都裹着厚厚的棉衣,看上去十分单薄瘦弱。 那一年,孩子才刚满周岁,老人也不过二十出头。丈夫早已被征召入伍,生死未卜。一天深夜,刚刚睡下的老人被一阵剧烈的晃动惊醒,紧接着就听到了惊恐的呼喊声和哭喊声。黄河发大水了! 堤坝被冲垮,洪水汹涌而来,眼看就要吞没村庄。老人顾不得许多,抱起熟睡的孩子,仓皇逃离家园。 逃难的路上,母子俩随时可能丧命。枪林弹雨,随处可见横尸遍野。昔日热闹的集市、街道,如今只剩断壁残垣。年轻的母亲不敢停留,抱着孩子一路狂奔。天寒地冻,冷风刺骨。母亲单薄的棉衣抵挡不住寒冷,身体止不住地颤抖。看着怀里熟睡的孩子,母亲心如刀绞。为了给孩子多一丝温暖,她把孩子塞进自己的衣服里,用一根布条将衣襟系紧。母亲紧紧搂着孩子,用自己的体温温暖着孩子稚嫩的身体。 为了养活孩子和自己,母亲别无选择,只能挎着篮子沿街乞讨。曾经温暖的大院,熙熙攘攘的街市,如今都不复存在。

![冬天不想给父母洗衣服[哭哭]](http://image.uczzd.cn/8462938370761435662.jpg?id=0)